宮﨑 賢哉– Author –

宮﨑 賢哉

災害支援・防災教育コーディネーター/社会福祉士

宮﨑 賢哉

災害支援・防災教育コーディネーター/社会福祉士

在学中からの被災地支援経験を基に、災害救援・防災教育分野での普及啓発を中心に活動。ブログでは実践に基づく情報をお届けします。2児の父。内容は全て個人の責任に基づくものです。お問い合わせは こちら から

-

ブログタイトルのきっかけは一本の映画から(雑記2016)

※この記事は2016年2月に公開されました 本ブログをご覧いただきありがとうございます。先だって公開した 以下の記事 を持って投稿100件目(独自ドメイン取得後)となりました。 平均して一日に30件ほどアクセスしていただき、累計でおよそ13000アクセスと...00 雑記帳 -

災害ボランティアセンターの基礎と訓練用教材の紹介

本稿での災害ボランティアセンター及びスタッフの役割については一般的なもので、被害の特徴や運営主体となる社会福祉協議会及び関係機関の対応により異なる場合があります。また法律・条例・制度の変更等により呼称が異なる場合もありますので、ご注意く...04 災害ボランティア -

上智大学・法政大学で学生や職員向けに防災教育訓練、学生が心肺蘇生法を指導

千代田区内の2つの大学で学生向けの防災講演会と職員向けの防災訓練が行われました。それぞれの取組について紹介します。 上智大学で学生向けに防災講演会(2015.12.5) 上智大学さんでは毎年、部活動で利用する建物での防災訓練が行われています。2010年頃...07 大学と防災 -

福祉関係者の防災・災害対応~ADLと環境に応じた備えを学ぶ教材開発~

国際福祉機器展2015 2015年10月7日(水)~9日(金)、東京ビッグサイトで『国際福祉機器展2015』が開催されました。3日間でおよそ12万人の方が訪れる、大変活気のあるイベントでした。 障害者の災害対策チェックキットについて 僕は8日(木)に参加しました...02 防災教材と教育工学 -

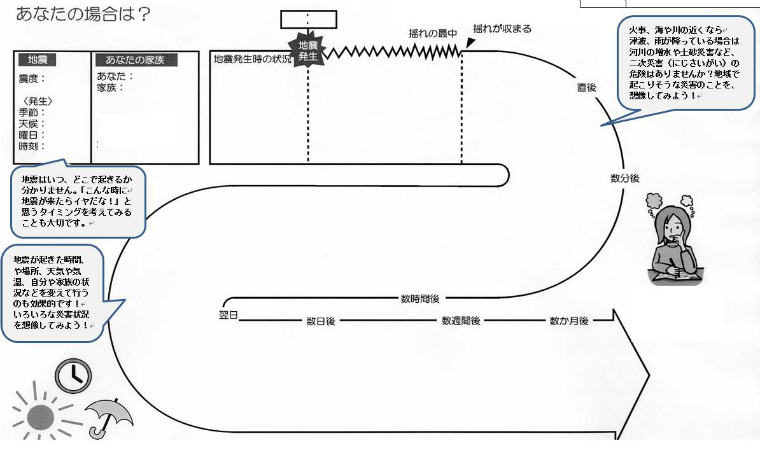

プリントだけで防災教育シリーズ『災害状況を想像する力を身につけよう』

適切な災害対策・防災活動のためには「災害によってどのようなことが起きるか」を想像する力が大切です。 地震の揺れによって家具が倒れる"かもしれない"と想像することで、倒れないようにしようという対策につなげることができます。さらにもう少し具体的...02 防災教材と教育工学 -

発達障害と防災~「インクルーシブ防災」実現のために私たちにできること~

この記事は2015年9月に公開し、2022年12月に更新しました。 本記事は2015年度講座の記事となります。2016年度講座の記事については 下記の記事 をご覧ください。 きっかけ~発達障害児向けの教材開発協力~ 2015年9月、東京女子大学で杉並区発達障害児地...08 社会福祉と防災 -

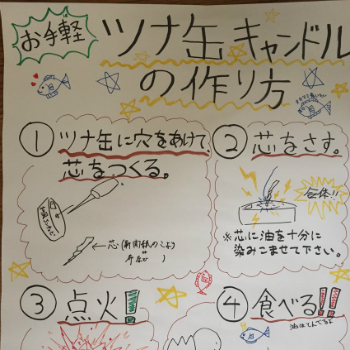

白鴎大学UN-UNI防災講演会2「防災グッズグループワーク」のフォローします

おはようございます。2歳の長男が早起き(朝5時から6時にはだいたい目覚める)なのは、僕が早起きだからなのか。早寝早起きは遺伝なのか生活環境なのか。そんなことを考えながら午前5時から記事を書いている防災教育コンサルタントの宮崎です。 ...07 大学と防災 -

白鴎大学UN-UNI講演会と「防災に取り組む学生団体」へのメッセージ

依頼を受けて… 白鴎大学のボランティアサークル「UN-UNI(あんゆに)」の学生さんから依頼を受けて、防災講演会を担当させてもらいました。UN-UNIの概要や活動についてはツイッターでご確認ください。 ○ https://twitter.com/Un__Uni 学生団体からの依頼...07 大学と防災 -

【終了】東京大学地震研究所で「災害救援ボランティア講座」、2年目に(2015)

このイベントは終了しました 災害救援ボランティア推進委員会主催・東京大学地震研究所共催の『東京第92期・東京大学地震研究所第2回 災害救援ボランティア講座』3日間の受講生を募集しています。修了すると災害救援ボランティア推進委員会から「セーフテ...04 災害ボランティア