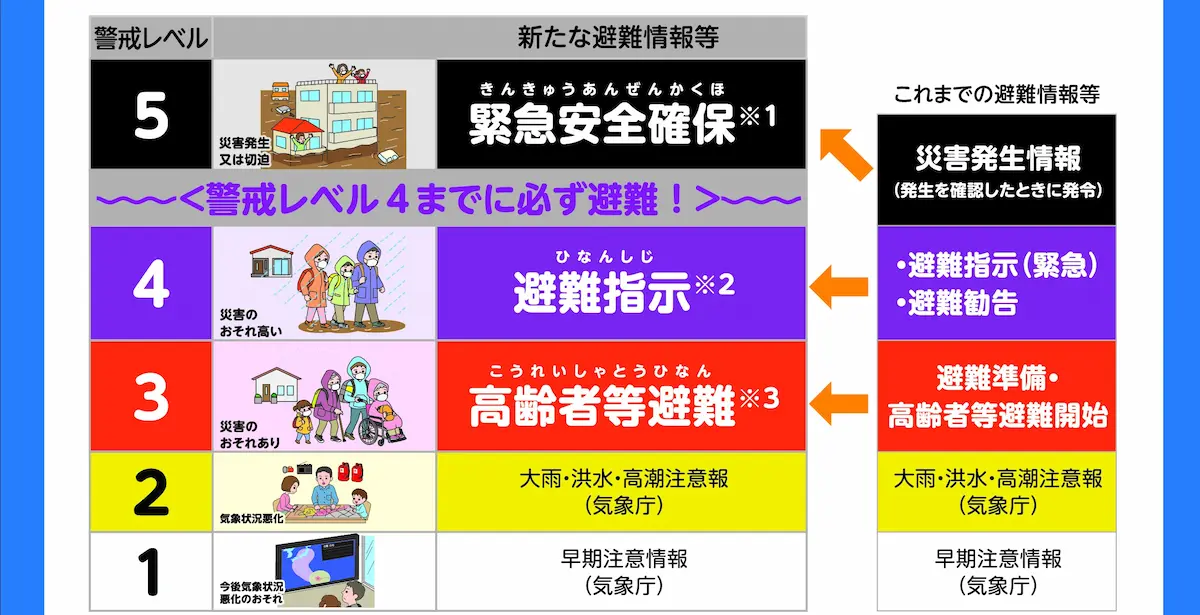

※この記事は2014年9月11日に作成されました。平成31(2019年)に新たに「警戒レベル」が追加されましたので 防災気象情報と警戒レベル(気象庁HP) もチェックしてください。

☆気象庁による警報・注意報発令基準はこちら。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html

☆気象庁による特別警報についてはこちら。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html

豪雨について

台風や大雨など、何かと気がかりなニュースも多いこの頃です。今回は”豪雨”についてQ&A形式でご紹介します。

非常に激しい雨・猛烈な雨に備えるチェックポイント

では、もしあなたが過去に水害の被害がある地域にいて、時間雨量80mm以上の猛烈な雨が降っている、としましょう。逃げられなくなる前にいち早く避難しなさい、ということもあるでしょうし、猛烈な雨をを認識してからの避難は危険だから、家の2階等に留まったほうがいいということもあります。

どちらも正しい場合があります。なので、単純に専門家や本に書いてあることを実行するのではなく「考えて」みましょう。

考えるポイントは次の5つです。なお、自治体から避難指示等が出ている場合は、それに従ってください。

【内閣府 避難準備情報について】

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/saigaijihinan/4/pdf/sankoushiryou_2.pdf

● 警報や注意報は発表されていますか?

→ 発表されていたら「いつ被害が起きてもおかしくない」と体と気持ちを引き締めて。

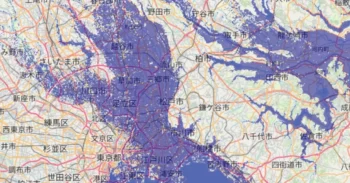

● 浸水やがけ崩れの可能性がある場所ですか?

→ 事前にハザードマップ等で確認を!

● 安全な場所(高台避難所、建物の2-3階以上など)は近くにありますか?

→ 在宅避難をする際にもしっかりと確認を。

● 降り始めてから時間は経過していますか?

→ 数時間以上経過していた場合、河川等で急激な水量の増加が想定されます。

● 避難に必要な体力、装備、条件は整っていますか?

→ 在宅介護や体調不良、ケガなど避難が困難な場合はより早い判断が必要です。

それぞれのポイントで「逃げるか」「留まるか」を判断してください。他でもない、あなたの命はあなたが責任を持たなければいけないことです。最終的には、自分で決めなければいけないことです。

・・・そんなこと言われてもわかんないよ!という方は、ぜひ引き続き、気長にこのブログを見ていただければと思います。少しずつ「命を守る」考え方が身に付けられるような記事を書いていきます。