令和6年能登半島地震(2024.1.1)の発生に伴い記事を更新しました。

★ 県外市外等からの支援は「災害ボランティアセンター」の開設及び要請を待ってください。

★ それまで待てない方は募金をする、研修を受ける等で備えてください。

★ 個人で支援される方は現地の情報をしっかりと確認し、装備・服装、燃料や食事等を十分に備えて行動してください。

▼災害ボランティア入門講座(臨時)開催のお知らせ【2024年1月20日(土)】:終了しました▼

東京臨海広域防災公園(そなエリア東京)の協力で「はじめての方向け 災害ボランティア入門講座」をハイブリッドで開催しました。なお講座で冬の活動時のリスク、装備・服装の写真で紹介した冬季・寒冷環境下での災害ボランティアの安全衛生については、以下の内閣府の資料をご参照ください。

◯ 寒冷環境下における防災ボランティア活動の安全衛生に関する情報・ヒント集|内閣府

現在の災害ボランティア状況は 全社協 被災地支援・災害ボランティア情報 をご覧ください。

◯ 2024能登半島地震特設ページ|全国社会福祉協議会

また 石川県県民ボランティアセンターによる災害ボランティア情報 もご覧ください。

◯ 令和6年(2024年)能登半島地震に係る石川県災害ボランティア情報|石川県県民ボランティアセンター

居住者の方、被災された方等を除き、北陸各県各自治体や市区町村社会福祉協議会への直接の問い合わせやホームページへのアクセスは極力、避けてください。電話やアクセスが集中すると被災された方や支援団体が連絡・閲覧できない、遅れるなどの障害が出る恐れがあります。どうしても、という方は自治体や社協のFacebookページ等をご覧ください。

ご実家やご親戚が被災されるなど、ボランティアではなく個人としてどうしても現地に行かなければならない、という方もおられるかと思います。被害の状況や支援状況等については防災科学技術研究所のサイトでまとめて見ることができるので、まずこちらで分かる範囲の被害情報等を確認してください。

◯ 防災クロスビュー: 令和6年能登半島地震|防災科学技術研究所

現地の交通状況は以下のサイトで確認できますが、通行実績はリアルタイムで通れることを保証していません。また後震(余震)等で危険を伴う場合もあります。現状では一般の方による車両での現地入りは推奨できません。

◯ 通行実績情報|ITS Japan

◯ 通れた道マップ|トヨタ

募金(義援金/支援金)に関する情報は以下の通りです。何かしたいという方はまずこちらから始め、然るべきタイミングで活動を検討してください。

▼義援金(被災された方に直接渡されるお金、被災自治体で委員会が設置され配分されます)

◯ 令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について|石川県

◯ 令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県)|日本赤十字社

▼支援金(被災地で活動する団体等に渡されるお金、各団体が支援活動を行います)

◯ 令和6年能登半島地震 緊急支援募金|Yahoo!基金

◯ ボラサポ・令和6年能登半島地震|赤い羽根共同募金

以下は、この機会にしっかりと考えておきたいという方向けの内容です。長文ですがお時間があるときにご覧ください。

目次

はじめに

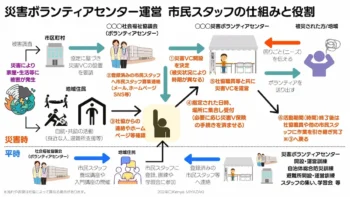

本記事は「被災現場へ行こうかどうか迷っている」方向けの記事です。活動予定~活動中~活動後、及び災害ボランティアセンター運営・補助に関する記事は以下の記事でまとめています。

あわせて読みたい

災害ボランティア活動前、活動中、活動後に気をつけたいこと:関連記事まとめ

※本記事は「活動(前)後」を想定したものですが『活動するかどうか迷っている方向け』、『活動中の方向け』、『災害ボランティアセンター運営補助に関わる方向け』の記…

災害ボランティア活動時に必要となる「ボランティア活動保険」に未加入の方が多いと思います。現地で加入することも可能ですが、受付や事務作業に時間を要する場合がありますので、地元の社会福祉協議会で加入するようにしてください。

また、全社協のホームページからクレジットカード決済限定で加入できる場合もあります。都度「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」をご確認ください。

ボランティア活動参加のステップ等はnoteの記事もご参照ください。