都区内社会福祉協議会(以下「社協」)が主催する、企業向け災害支援ワークショップのファシリテーターを担当させていただきました。本稿ではワークショップの趣旨や流れ、ワークの成果などをご紹介します。

ワークショップは、災害支援等に関心のある企業・事業者、団体の方々にご参加いただき、もし地元が地震等で被災した場合にどのような支援や地域貢献ができるのかを考えます。話し合いや意見交換を通して、社協や自治体、企業や団体等、災害支援関係者がつながる”きっかけをつくる”ことを目的としています。

災害対応における(地元型)官民NPO等連携の重要性を整理

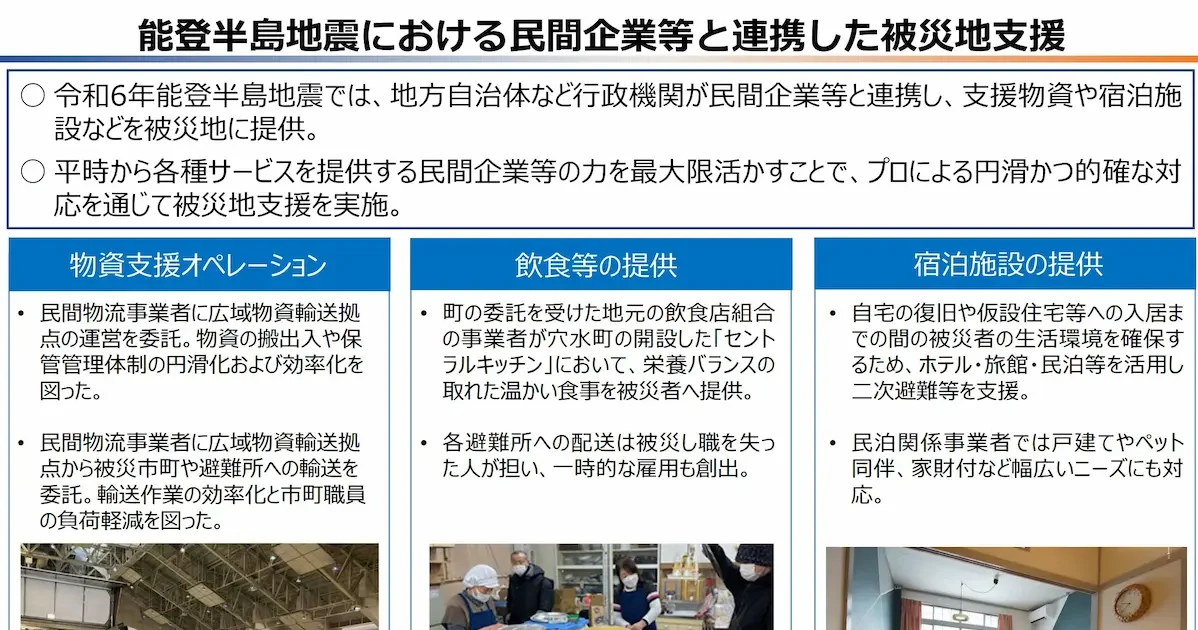

大規模災害時には行政機能による対応は限界があることから、民間団体・NPOや民間企業との連携が欠かせません。具体的な考え方や事例等は 内閣府防災庁設置準備室(令和7年2月17日)資料.pdf でまとめられていますので、こちらをご覧ください。

上記資料は令和6年能登半島地震をふまえての資料ですが、都内での首都直下地震等を考えると状況が変わってきます。例えば「外部支援」ひとつをとっても、全国各地から能登地方に支援が入る場合と、全国各地から首都圏、特に23区内などへ支援が入る場合では状況が全く違います。

道路だけを見ても、環状八号線・七号線など都区内を囲む環状道路より内側に外部の支援車両が入ることは難しい可能性があります。一般ボランティアの車両規制はもちろん、自衛隊や消防など緊急車両であったとしても、道路啓開や生活車両(日常生活や通勤通学で使用)の動きが整理できないと、迅速な支援は困難になります。

主要道路については 大震災が発生した場合の交通規制|警視庁 などが行われます。規制があっても生活車両は消えません。平時でさえ駐車スペース確保は難しい都区内では、路上駐車や公園・緑地等への”平時では認められない”駐車によってさらに支援車両の動きを難しくすることも容易に想定されます。

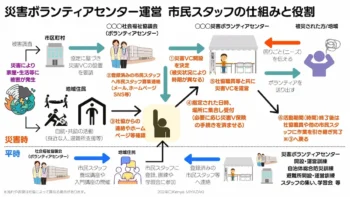

東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)での大規模地震災害等では「いかに圏内(地元)の被害を防ぐか」、そして外部支援受け入れが困難または時間がかかると想定し「圏内(地元)による支援を行うか」が重要になります。内閣府資料で示されるような官民NPO等の連携を、都道府県単位の中間支援組織で想定するだけでなく、市区町村単位で考える「地元型官民NPO等連携」の枠組みが求められると考えています。

具体的な想定で企業・事業者が災害支援をイメージしやすく

民間企業や事業者としては、まずは社員や従業員、学生等の安全確保が最優先であり、BCPに基づく事業の継続及び再開が優先されます。いかに地元が被災していても、すぐに支援に力を注ぐというのは難しいかもしれません。

ではいったい、どのタイミングから支援に関われるのか?どのような手順があるのか?事前にどのような情報を把握し、誰に連絡をとればよいのか?といったことがイメージできないと、具体的に考えることができません。

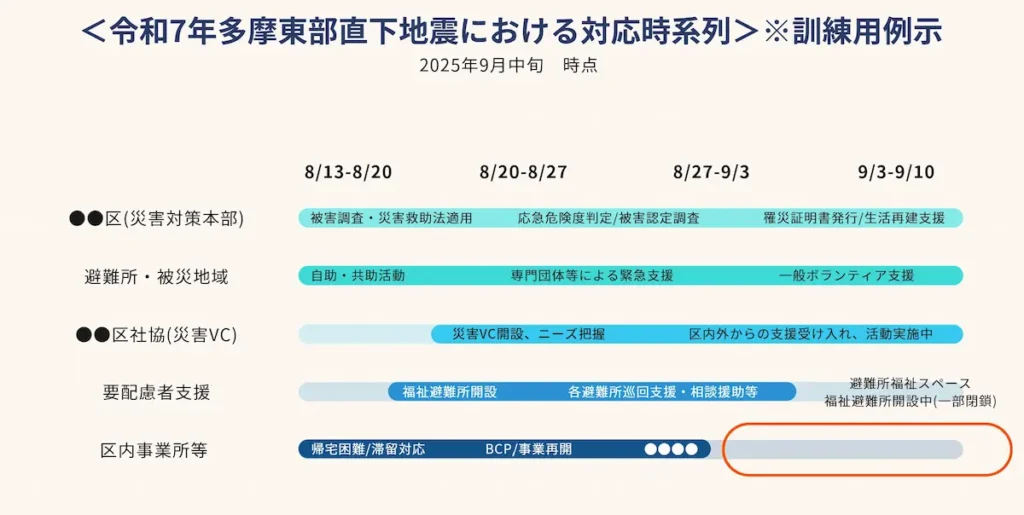

そこで該当地域の被害想定やシナリオに加え、下記のような対応時系列を例示しました。

発災直後は民間企業・事業所では安全確保や帰宅困難者対応が行われ、BCPの発動と事業の再開が行われると想定しています。その後の対応は企業の規模によって異なりますが、その間に自治体・避難所・災害ボランティア・要配慮者支援などの関連する対応も進んでいます。

赤丸で囲んだあたりが、今回のワークショップで考える時期となります。ある程度、事業継続・再開の目処も立ち、地元自治体の被害や対応へ目を向けることができるようになってきた時期を想定しています。

また、中間支援組織(官民NPO等連携)の機能をどこか(本講座では地元社協等が事務局と想定)が担い、次項で示すような様々なニーズをある程度整理、コーディネートできるようになってきたという前提で進めていきます。

被災地域や避難所の「困りごと」を挙げ、企業側で支援先を選択

こちらの写真は、地震発生から約1ヶ月後に地域で想定される困りごとに対し、企業・団体が強みや特徴を活かせる支援先を選択したものです。

企業としてどのような支援ができるかを考えるにあたり、ある程度は「課題」が明確にあったほうが考えやすくなります。今回は以下のような課題をを挙げました。

● 地域住民や災害ボランティアが活動するために必要な「資機材」の不足

● サテライトセンターを設置するために必要な「場所」や「人員」の不足

● 避難所での「トイレ」や「健康管理」

● 子どもの「居場所」づくり

● 継続的な「災害ボランティア」への協力

今回の講座では様々な業種の企業の方々が参加しているため、それぞれの企業の強みを活かせそうな課題をテーマとして設定しました。

同じ課題を選んだ企業で集まり、できることを話し合う

課題ごとにグループを分け、どのような支援ができるのかについて話し合っていただきました。物流網などを活用した支援や、社内のボランティア制度の活用、福祉施設スタッフの専門性を活かす、など様々な意見が出ていました。

話し合った内容はワークシートにまとめてもらい、それぞれの班の代表者の方から発表していただきました。

まとめ ~”つながり”は手段、目的は迅速かつ円滑な支援の実現~

後日、アンケート結果をご提供いただきましたが「平時からのゆるやかなつながり」の場を希望する声が多く見られました。また、災害ボランティアに限らない、情報交換の場などの声もありました。ワークショップの目的は概ね達成できたのかなと思います。

ただし「つながりづくり」やその先にある「ネットワーク化」などは、あくまで手段であって目的ではありません。目的は地元企業・事業者、団体等の想いや強みを迅速かつ円滑な被災者支援につなげることにあります。

そのためには前提として具体的なニーズの把握が必要になりますし、把握したニーズを企業等へ伝達する方法やタイミング、自治体との情報共有、そして適切な支援実施に結びつけるコーディネーション(調整)等の検討も必要となります。この点は冒頭に述べた「(地元密着型の)中間支援組織」にも関わってきます。

ワークショップに参加して意見を述べてくださるような積極的な企業の方々と、どのような関係をつくり、何を共に目指して「つながり」をつくっていくのか。それがこれからのテーマになります。

進捗があれば、またご紹介したいと思います。