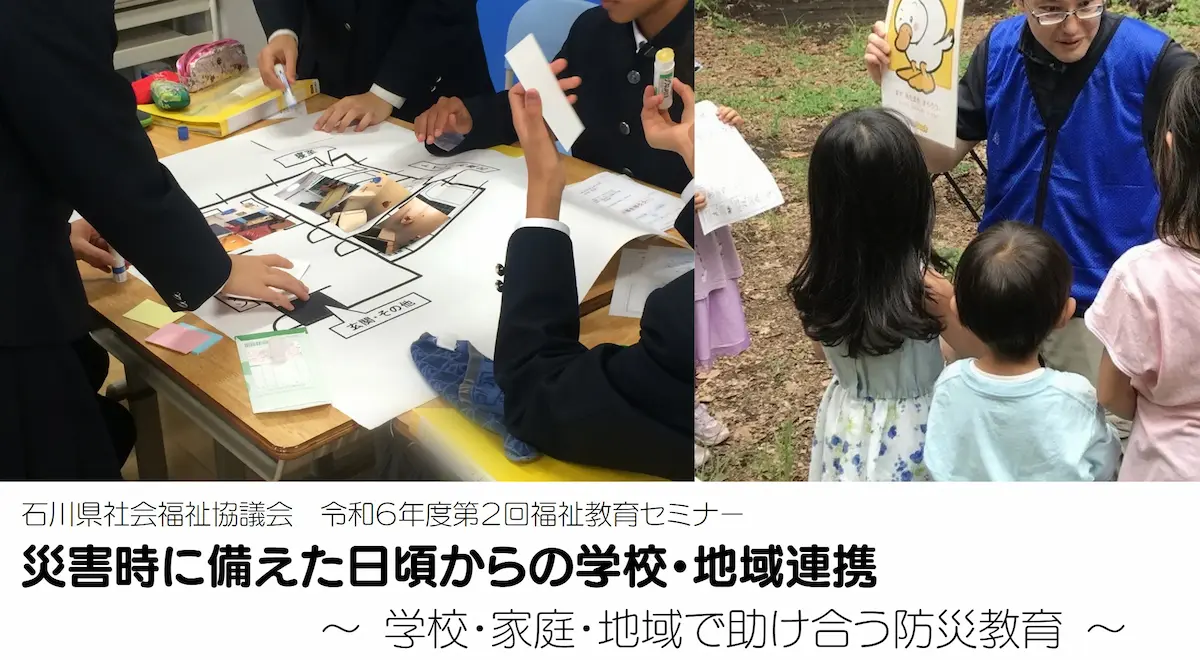

2025年3月、石川県社会福祉協議会主催「令和6年度第2回福祉教育セミナー」で、『災害時に備えた日頃からの学校・地域連携を学ぶ』をテーマにお話させていただきました。

これまでに取り組んできた、福祉施設や特別支援学校での取り組み、学校での防災教育、社協での災害ボランティア養成や災害ボランティアセンター(以下「災害VC」)市民スタッフ養成など、地域と共に進める活動について総括する形でご紹介しました。

本稿では講義内容について要点をまとめます。

セミナー概要

セミナー概要は以下の通りです(画像タップで拡大します)。石川県社会福祉協議会のリンク からもpdfでご覧いただけます。

講義内容(要点)

講義の内容について要点をまとめます。全部で4項に分けてのお話となります。

被災地支援の教訓

令和6年能登半島地震で大きな被害を受けた石川県内でのセミナーということもあり、能登地域の各市町村から施設の方々を中心に学校関係者の方、社協の方など約40名が参加されました。

冒頭となる第1項では能登半島地震を含む「被災地支援活動の教訓」として、被災地域での支援活動や社会福祉士としての経験などをご紹介しつつ、以下の点をお伝えしました。

どんなに つらくても かなしくても「生きる(決断をする)」こと

それが「被災する」ということ

まさに今現在、被災し厳しい生活を送られている方々もいらっしゃる中でのお話でしたが、今後の教訓を伝えていくためには、まず「被災する」とはどういうことなのかを考えてもらうことが重要になります。

また東日本大震災等も例に災害の「教訓」とは突然生まれるものではなく、個人の”体験”をベースに課題や反省、学びなどを含めて”経験”となり、多くの経験が社会に浸透し、積み重なって”教訓”となること、その段階的な進み方等についても触れました。

防災管理と防災教育のポイント

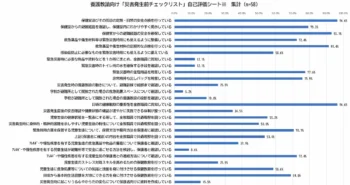

第2項では施設・学校・社協がそれぞれ取り組む「防災管理」と、利用者や児童生徒、職員や地域住民に向けて取り組む「防災教育」、これらを具体的な形にするための備えや地域連携等について事例を交えて紹介しました。

学校の取り組み~組織的な防災管理と外部人材・既存教材の有効活用~

学校については東日本大震災における大川小学校を事例に、教育委員会や学校・教職員が児童生徒を守るために必要な「組織的な防災管理」のあり方や、要点についてお話しました。宮城県で取り組まれている学校避難訓練における評価事例なども触れ、学校としての防災対策が防災教育や地域連携の前提になることを強調しました。

防災教育については学校の特定の先生だけが頑張る、という状況だと維持継続が困難になる場合があります。組織的な取り組みにすること、地域の関係機関や外部人材の有効活用、良い意味での形式化(手続きや流れの整理)、既存教材の活用など具体的なポイントを紹介しました。

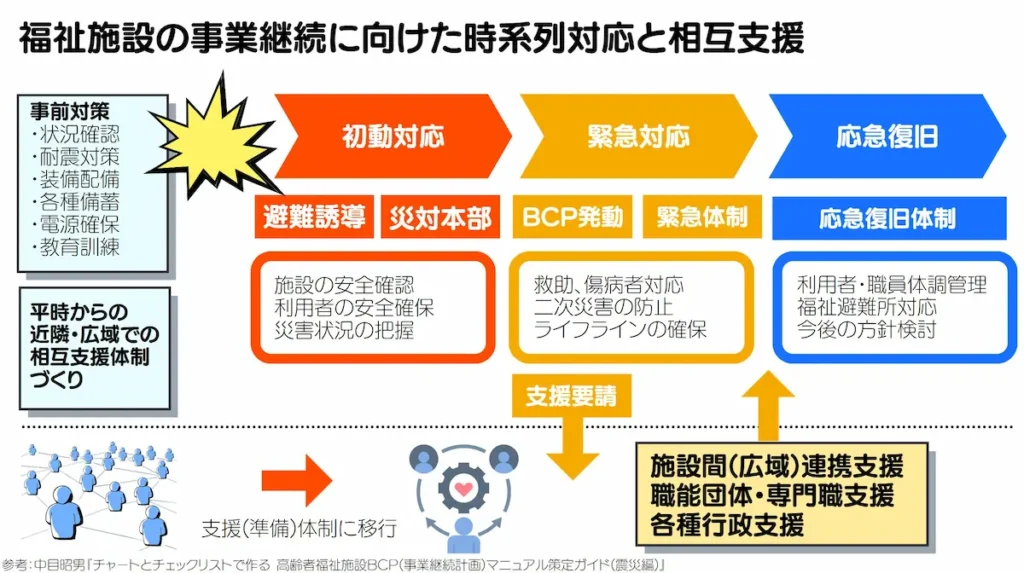

(福祉)施設の取り組み~BCPと当事者・地域とのつながりづくり~

高齢者、障がい者、児童等それぞれの施設職員の方々の参加が多かったため、少し厚めにお話をしました。施設における防災管理のポイントは「事業継続計画:BCP」です。

福祉施設は第1に安全確保に際しても課題のある利用者も多いため、被災直後にしっかりと利用者の安全を守れるような対策が必要です。また、日ごろから何らかのサービスを利用している方々がいるため、できる限り事業を止めない、またはできる限り早く再開することも求められます。

加えて特別養護老人ホームなど「福祉避難所」として市町村から指定されている場合(あるいは指定の有無に関わらず・・・)は、自治体からの要請に応じて福祉避難所としての機能を担う場合があります。また、以下の記事でも紹介しているように「自治体からの要請前に」利用者(児童生徒)が宿泊滞在せざるを得ない場合や、家族を受け入れる場合、地域住民が避難してくることも想定されますし、実際にこれまでの災害でも類似の事例がありました。

利用者・職員の安全確保、生命・生活の維持、そして避難者の受入等の点から福祉施設のBCPは重要ですが、具体的に進めていくのは容易ではありません。「策定はしたが実態に即していない、見直しができていない」といった声もよく耳にします。

そこで施設における防災教育として、職員防災訓練等でBCPを意識すること(見直しにつなげること)や、利用者・家族との連携、地域住民との合同訓練等について事例も交えて紹介しました。

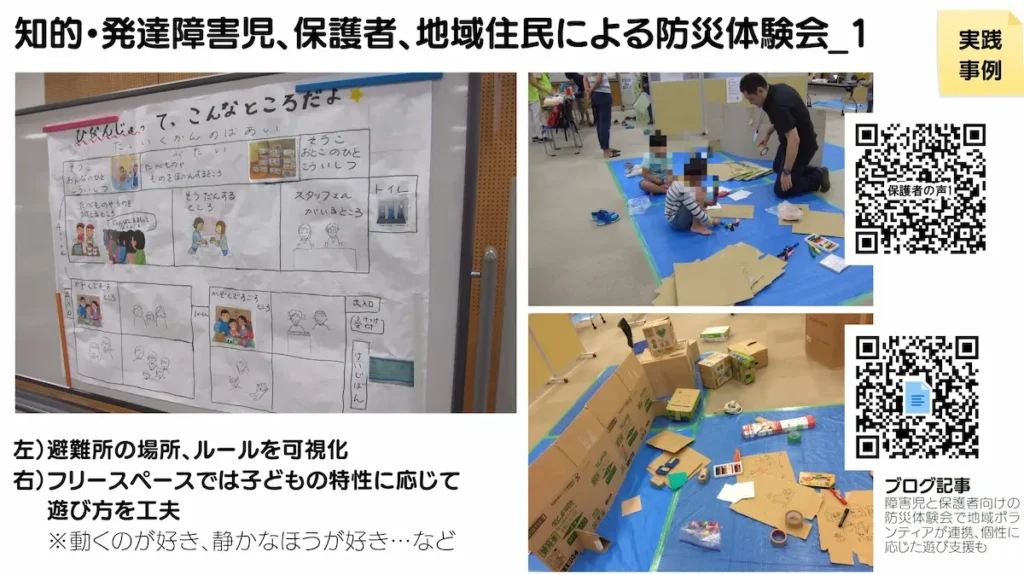

また、下記の動画や記事で紹介するような当事者と地域が関わる機会(交流会や合同講座等)で防災をテーマに、利用者本人、ご家族、施設職員、地域や防災関係団体が共に考える機会を作る事例なども紹介しました。

社会福祉協議会の取り組み~防災対策と災害VC対応を推進する具体的な市民協働~

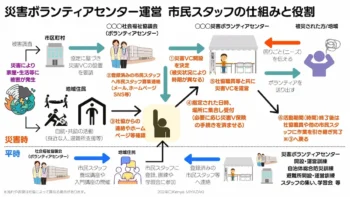

社会福祉協議会(社協)における地域連携では「BCP」と「災害ボランティア養成・組織化」、「災害ボランティアセンター開設運営訓練及び市民スタッフの養成・組織化」をポイントとして挙げました。

まず社協は災害時に本来事業である各種福祉サービスをなるべく維持継続することが重要になりますが、人員や設備の関係で全てを止めない、早期再開するというのは困難です。このため各部門・事業ごとに優先順位を設定し、社協全体として「何を止めて何を止めないか、何から始めるか」を整理する必要があります。

災害状況を完全に予測することはできないので「臨機応変」も必要ですが、人員不足や停電・断水、交通機関の停止、建物被害など、厳しい条件を想定することは可能です。厳しい条件下でまず何をするかを計画的に備えておければ、災害時の初動がスムーズになります。詳しくは以下の記事等をご覧ください。

上記の記事でも触れているように社協(職員の方)の負担は、事業継続・復旧に取り組みながらも「災害ボランティアセンター(災害VC)」の開設・運営という新たな業務が発生する点にあります。全国の社協職員による応援態勢や、外部の専門人材による支援も早い段階で行われるようになっています。

ただ、今後想定されるような南海トラフ巨大地震、首都直下地震等のように「極めて人口密度が高い地域の広域災害」では、すぐに応援が入ることが難しいことが想定されます。

特に大都市圏の円滑な復旧・復興のためには「いかに都市部の被害を軽減し、被害がない、または比較的被害の少ない地元人材による支援活動を行うか」がポイントになります。詳しくは以下の記事等をご覧ください。

助け合う防災教育

第3項では「助け合う防災教育」として、2項のポイントを踏まえて地域や外部人材・団体との連携について、具体的な事例やアプローチ等を紹介しました。

いろいろ事例はありますが、例えば上記のように当事者団体の方々と連携した防災イベントなどは、学校・施設・社協、それぞれの視点からアプローチができると思います(本ブログでも関連記事がありますので学校、施設、社協等で検索してみてください)。

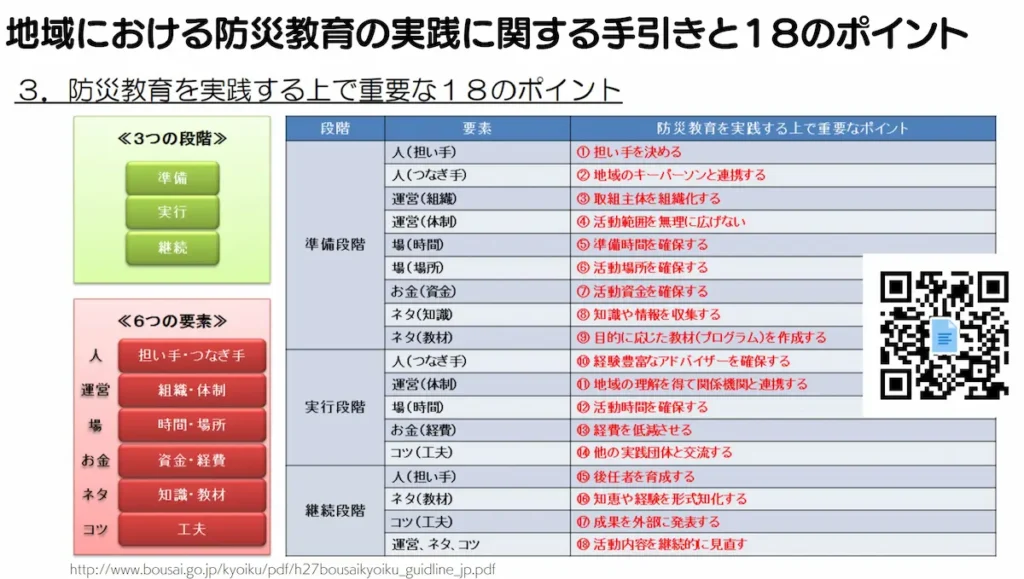

また防災教育の進め方として内閣府(防災担当)が公開している手引きのご紹介もしました。以下のURLからPDFでご覧いただけます。

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/h27bousaikyoiku_guidline_jp.pdf

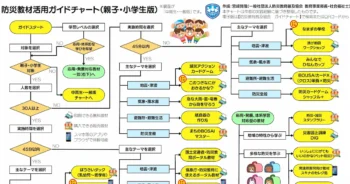

教材紹介

最後の第4項は教材紹介です。学校、施設、社協、そして地域で活用しやすい防災教育教材や防災ゲームをご紹介しました。詳しくは以下の記事から「防災教材活用ガイドチャート」等をご覧ください。

まとめ ~助け合いや支え合いは日頃のつながりから~

石川県内はもちろんのこと、全国的にも自然災害への備えや対応の必要性を感じられている学校・施設・社協関係者の方々は多いことでしょう(だからこそ、本稿を最後までご覧いただいているのだと思います、ありがとうございます)。

その一方で初めて取り組むという方も多く、何から始めればいいか分からないかもしれません。あるいは「前から取り組んではいるが、本当にこのまま続けるだけで良いのか」という疑問を持つ方がいるかもしれません。

そんなときは本稿や関連記事をヒントにしていただき、ぜひ関係する方々と一緒に考えてほしいなと思います。日頃から相談できる関係、つながりができれば、いざという時にもつながることでしょう。