県社会福祉協議会(以下「社協」)のご依頼で、同県内市区町社協職員を対象としたBCP(事業継続計画)策定及び見直しに関するオンライン研修を担当しました。本稿では、研修に先立ち行われた被災地社協職員の勤務実態に関するヒアリング調査や、調査結果から見える課題と具体的な対策等、研修の要点を紹介します。

結論:BCPによる業務整理と災害VC市民協働の、計画的な実施が重要

本稿は長文になりますので、結論を先にまとめます。

被災地社協は地域福祉・被災者支援の両面から、業務の絶対量が増える一方で、勤務時間や休暇調整等の労務管理による職員の負担軽減は、法制度上も実務上も限界がある。

よって不要不急の業務は中断または延期し、人員調整を行う必要がある。判断基準や優先順位、人員配置などは計画的な実施(BCP)であることが望ましく、実行力を高める改善・教育訓練も重要である。

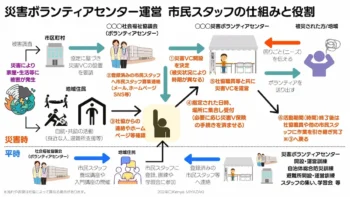

特に災害ボランティアセンター(以下「災害VC」)業務は職員の心身の負担が大きく、同業務の負担軽減は効果的な対策と考えられる。近年の災害VC業務はマニュアル化・標準化・ICT化が進み、応援派遣職員や支援団体等の外部人材でも対応可能な業務も多い。災害VCに必要とされる職員を、地元社協職員にしかできない業務に配置できれば、社協全体の負担軽減につながる。

また首都圏における大規模災害時等で外部支援が受けにくい場合や、地元主体での活動を念頭に置く場合は、平時からの地域連携や市民協働が欠かせない。自治体、関係団体、市民と共に行う災害VC訓練や市民スタッフ養成、ネットワークづくり等を、社協BCPも含めて計画的に実施することが求められる。

研修の背景と要点

研修の背景として、同県内では首都圏を含む全国各地から社協職員の応援派遣を受けるような被災経験があることから、これまでにBCP策定に関する研修を実施し、実際に県内各市町社協での策定も進んでいます。一方で現在検討中の社協、策定はしたものの見直しができていない社協などもありました。

以下の記事 もあってご依頼をいただいたのですが、今回のテーマにあってはやはり「実際に被災した社協(職員)にどんな課題があったのか」を明らかにしなければならないと考えました。

課題の要点は大きく2つに整理できます。

「感覚的な大変さ」を勤務時間(タイムカード)で明らかにできるか

災害VCの運営や支援に携わった方であれば、程度の差はあるかもしれませんが「大変さ」は感覚的に分かるところです。ただし「感覚的な大変さ」というのは個人の主観でしかありません。何がどう大変であったのかを客観的に示す必要があります。

ここで言う客観的とは、いわゆる「○○災害VC報告書」のことではありません。それは結果の話であって、業務負担を判断するのに重要なのは過程です。具体的には「どれくらいの時間をかけて業務が行われたのか」、つまり責任者や担当者等の勤務時間と勤務日数であり、それを証するタイムカードです。

示された課題(業務負担)をどのようにして軽減するか

勤務時間を把握するまでもなく、これまでの事例から数週間休みなく仕事せざるを得ない状況や、心身に不調を来す事例などは各所で見られました。これまでの様々な災害を見ても、同様の状況や課題は繰り返し起きています。

それらが示すのは「法律・条例・規定」といった既存の労働者保護の仕組み、あるいは「できる限り休む」とか「力を合わせて乗り越える」といった抽象的な対応だけでは、課題(業務負担)を軽減することが難しいということです。

もちろん、制度や気持ちの面が不要だという意味ではありません。課題の本質をきちんと整理し、具体的な対策を講じなければ、同じ課題がこの先何十年も続くかもしれない、というのが筆者の考えです。

もちろん、この点は社協職員に限らず自治体職員、ライフライン関係企業等、災害対応や復旧・復興に関わる全ての人に当てはまるのですが・・・本稿はあくまで筆者にできる範囲、してきた範囲での課題提起です。

ではどうすればいいのか、という点について事例も交えながら本論で紹介します。

勤務時間(タイムカード)から見える課題と対策

まずは勤務時間(タイムカード)から見える課題と対策です。

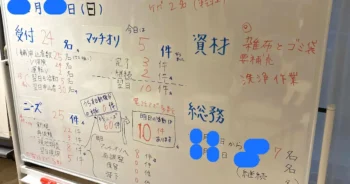

上記スライドは調査項目説明の冒頭に示したものです。図の左上側は実際のタイムカード、右上側は国庫補助申請で使用する様式に基づく勤務記録です。あまり具体的にはできないので、若干ぼかしながらの記載となります。

極端な業務負担は書類上「見えない」

言うまでもないことですが、書類上は明らかな法律・条例違反となるような部分はありませんでした。労働基準法第33条|e-Gov による「災害時の時間外労働」等が論点となりますが、本稿の趣旨はそうした法律や制度の問題ではありません。

例えば自宅が被災した職員が業務を継続するために遠方から通わざるを得ないかもしれません。あるいは応援派遣職員が早朝から自宅を出発することもあるでしょう。業務指示による移動時間は「勤務時間」として認められるものですが、筆者の知る限り現場の実態としては「そうではない」ことも多いようです。

もし認められるとして”始業時間”が早まれば、帰宅までの時間を考慮した終業時間にしなければ労働時間が長時間化します。それが常態化すれば今度は残業時間の問題になるのですが、かといって「早上がり」では業務に影響が出ます。つまり、決められた業務を決められた時間内で”適切に”行うために法律上存在しない労働(に類する)時間がある、ということです。

よって仮に法律や制度が厳正化されたとして「書類上は」改善されるでしょう。だとしても現場の仕事、負担をどうにかしない限り業務負担は変わらないか、見えない仕事が増えるだけかもしれません。

また、誰かが「○週間連続勤務」や「月○○時間残業」で乗り越えることができたからと言って、他の人もそれくらいはやむを得ないと考えることは危険です。その代価として職員の離職や心身の不調、あるいはそれ以上の問題が発生してからでは遅いのです。

「差し障りない(角が立たない)」具体策で課題提起する

図で記載のとおり、それでも何とかなってきたのは「職員の方々ががんばってきたから」の一言に尽きます。

だからといってタイムカードや連続勤務日数を基に「社協職員の待遇を改善せよ」と言っても状況は変わりません。

はっきり言ってしまえば筆者自身も含めて「そんなこと(労働法規上の”調整”)は分かっている」し「実際は違いますよね!?」と言って「違います」と言えるものでもありません。そこを掘り下げると、いろいろな点で差し障るのでこれ以上は触れないようにします。

本稿で言えるのは、根本的な解決には災害時の社協業務の特性(被災の混乱に加えて本来業務の増加、災害VC等の新規業務が発生する)を踏まえた負担の軽減策が必要だということです。

そしてその軽減策は、全国各市区町村のどんな社協でも実行可能で、誰が見ても「差し障り」がなく、社協以外の関係機関や住民と協力しやすいものであり、かつ具体的な策であることが求められます。どんな策でも実行できなければ意味がないですし、業務負担を軽減するための策を実行するために、職員に過剰な負担がかかるようでは、本末転倒です。

法律や制度には”隙間”があることを前提とし、根本的な業務負担の軽減策が必要です。その軽減策は具体的で、社協職員の負担が少なく、関係機関や住民と連携しやすいものが求められます。

災害VC訓練(初動対応)、市民スタッフ養成(市民協働)、BCP(組織的対応)がポイント

上記に当てはまるのが「災害VC(ボランティアセンター)訓練」、「市民スタッフ養成」、「BCP」です。多くの社協でいずれかを実施していることが多く、外部団体や人材を活用することで、比較的負担も小さく実行可能です。それぞれについての具体的なことは後述します。

被災社協職員の勤務実態等に関するヒアリング調査項目

タイムカードだけでは実態は分かりませんので、ヒアリング項目を設定しました。以下がその項目と要点です。

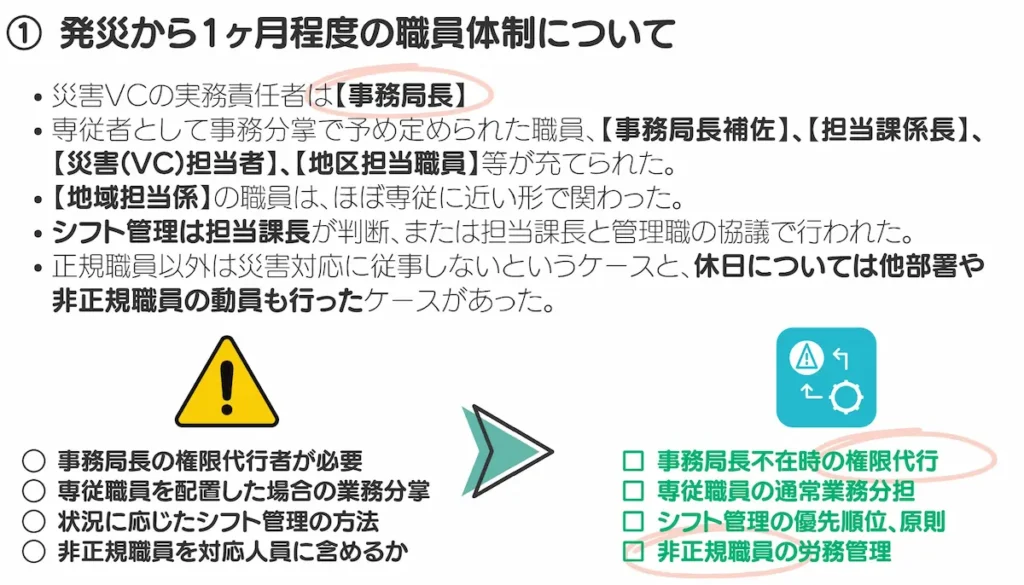

① 発災から1ヶ月程度の職員体制について

・ 災害対応の職員体制を指揮する立場にあった実務責任者(肩書)

・ 災害対応専従の職員を充てたか(他の業務を行わない)

・ 職員体制やシフトの指示はどのように行ったか 等

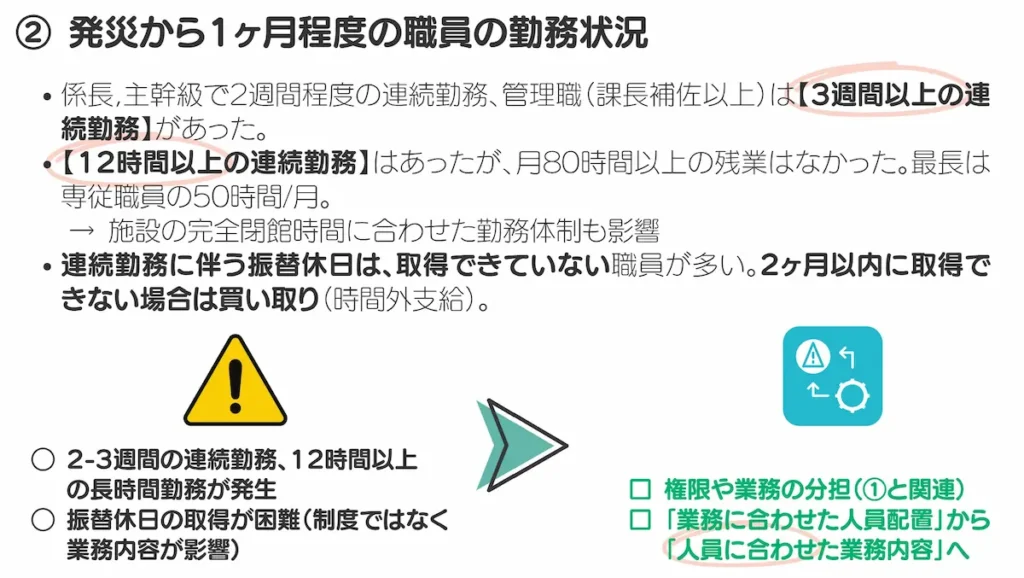

② 発災から1ヶ月程度の職員の勤務状況

・ 時間外、休日出勤、超過勤務の状況など

・ 管理職、災害VC責任者や担当者に明らかな負担があったか

(例:7日以上の連続勤務、長時間勤務、月80時間以上の残業 等)

※ 労務管理不備を指摘するものではなく、負荷実態を把握する設問

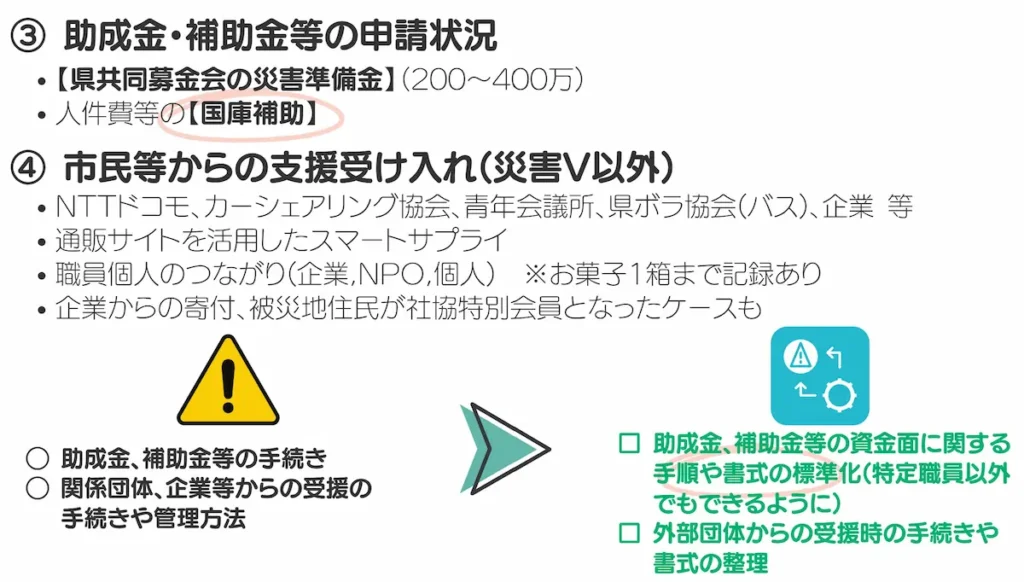

③ 助成金・補助金等の申請状況

・ どのタイミングで、どこへ、どのような目的で、いくらぐらい

④ 市民等からの支援受け入れ(災害ボランティア以外)

・ 物資提供、車両貸与、寄付 等

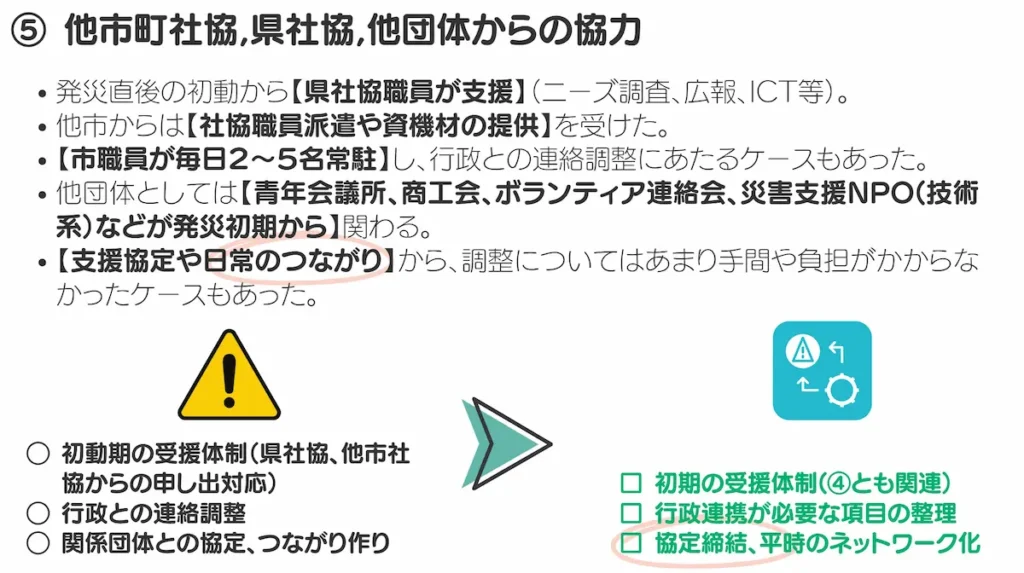

⑤ 他市町社協,県社協,他団体からの協力

・ どのタイミングで、どの地域から、どのような団体から

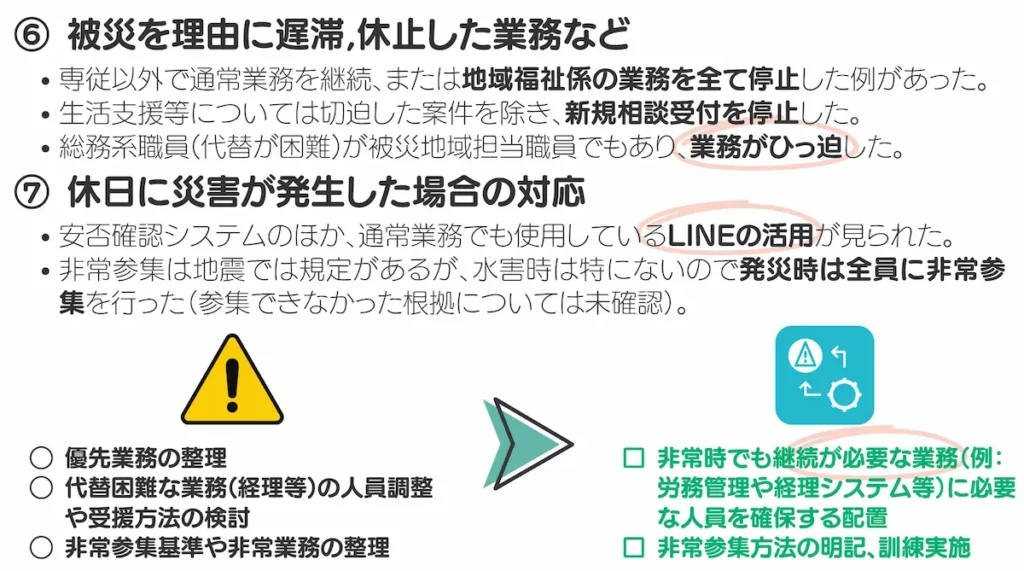

⑥ 被災を理由に遅滞,休止した業務など

・ 被災や災害VC開設運営に伴う人員調整のため、休止した業務や中止したイベントなどがあるか

⑦ 休日に災害が発生した場合の対応

・ 安否確認、連絡方法、非常参集等について

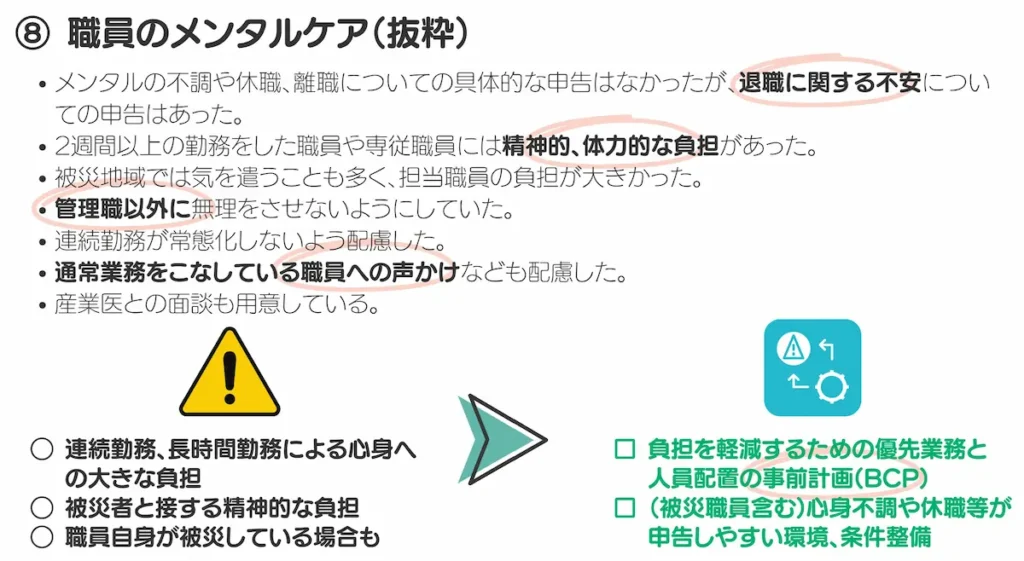

⑧ 職員のメンタルケア

・ 何らかの申告があったか(プライバシーに関わらない範囲で)

・ 事前に対策をしていることがあるか

調査結果回答の要点

それぞれの調査結果をスライドでまとめたものを掲載します。

それぞれの詳しい解説についてまでテキストで記載すると、さすがに読者のみなさまも大変なので、スライド画像で要点をご確認ください。余力があれば、個々について解説する記事が作れたらと思いますが・・・いつになるかは分かりません。

事務局長等、管理職の職務権限代行や複数業務を兼任する職員のサポート、手続きの標準化、メンタルケアなど課題は様々ですが、ポイントを押さえた事前対策・計画が重要です。

初動訓練、市民協働、組織的対応の具体的な事例

それぞれの課題につながる対策として、本稿2-③でも記載しましたが「初動対応(災害VC含む)」、「市民協働(市民スタッフ養成)」、「組織的対応(BCP)」があります。研修では以下の事例を紹介しました。

災害時初動対応訓練プログラム

非常参集から社会福祉協議会の災害対策本部立ち上げ、情報収集など初動について確認するためのプログラムです。災害VCを開設・運営するために必要な人員をどのように配置するか、その前提として何が必要かを確認します。

災害ボランティアセンター運営市民スタッフ養成

災害VCの業務の多くは、社協職員ではない一般市民の方でも担うことができます。各市区町村社協の災害VC運営マニュアルに基づく講座や訓練、登録制度などが進むことで、社協職員の業務負担は相対的に小さくなります。

人口や社協の規模等によって現実的ではないかもしれません。ですが「社協以外の人に、その社協・災害VCの業務を知ってもらう」準備をしておけば、受援(支援を受けること)の際に役立ちます。

諸々の事情で社協単体での災害VC開設、市民との連携が難しい場合は「外部からの支援を前提・条件とした」開設・運営を検討することも考えられますが、そのあたりはBCPとの兼ね合いになります。

ボトムアップで組織的な対応(BCP)につなげるワークショップ

社協内の各部門、施設等で個別に災害時の課題や対応等を数年かけて検討・実行し、最終的にとりまとめていくことでBCPを改善していくワークショップです。ワークシートのダウンロードなども可能です。

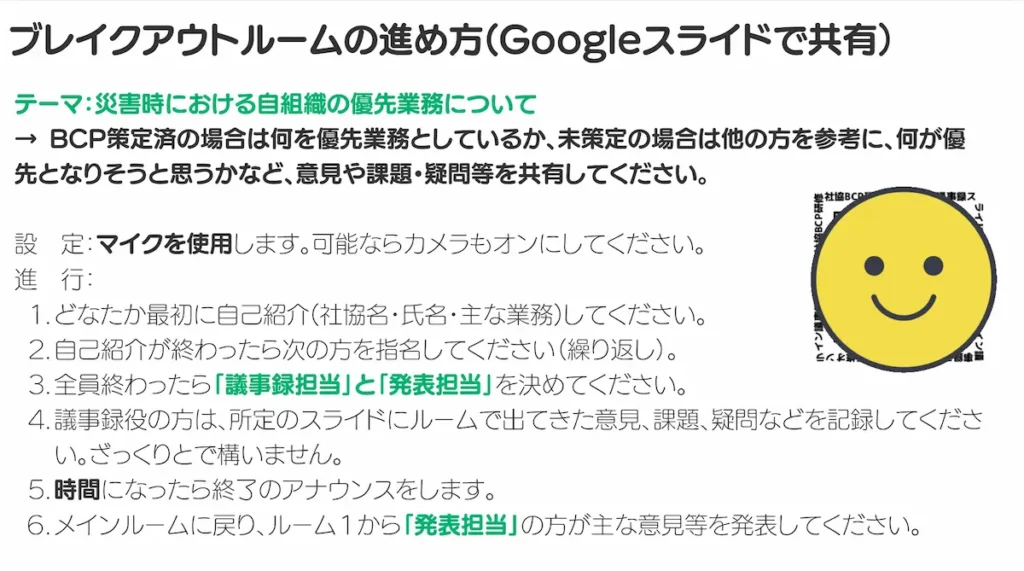

グループワーク(ブレイクアウトルーム)で優先業務や課題を共有

最後に、Zoomのブレイクアウトルーム機能を使ってグループワークを実施しました。

Googleスライドの共同編集機能を使用し、複数のルームの記録がリアルタイムで見られるようにしました。記録は約1ヶ月間保存し、その間はいつでも閲覧やダウンロードができます。

それぞれのルームで、各市区町ごとの具体的な課題や取り組みなどが積極的に意見交換されていました。

まとめ ~不確実性が高いからこそ確実な対策を~

気候変動の影響、感染症の拡大、複合災害や二次災害の発生、そして季節も時節も選ばない自然災害。今までにない、誰も経験していないような災害、不確実性の高い状況になる可能性はあるでしょう。

だからこそ地に足のついた、地道な積み重ねが必要です。繰り返し繰り返し訓練を行い、地域の方々や関係機関との意見交換や協議を何年も重ね、ひとつひとつの書類や様式を整えていくこと。そうして培われた「社協の基礎体力」が職員を守り、ひいては被災地域の復興を支える地力になります。

災害対策に近道も完璧な答えもありません。そんなものがあるならば、全ての問題はすでに解決され、本稿が生まれることもなく、読者の皆さんもわざわざご覧になることもなかったでしょう。

ですが、答えを探して今から行動することはできます。読者の皆さんが、社協職員の方が、筆者自身が、そして社協や地域の防災・災害ボランティアに関わるひとりひとりが取り組むことで、状況は変わるはずです。

数十年後の未来に「当時はまだこんな課題があったのか、今はそんなことないのにね」と言われる日が来ることを願い、本稿のまとめとします。長文最後までありがとうございました。