2024年12月、特別支援学校での学校保健委員会で「地震災害発生時の障がい児の家庭避難」をテーマに、保護者向けの防災講座が行われました。本稿ではサブタイトルである「子どもの生きる力を支える備えと関わり」について、概要をご紹介します。なお、本稿での「障がい児」は主に知的障害のある児童・生徒となります。

冒頭に「特別支援学校の備え」と「家庭(保護者)の備え」を紹介

冒頭にまず学校と保護者の備えについて、筆者が関わる具体例を紹介しました。それぞれ、ブログの記事にしてありますので別途ご覧ください。

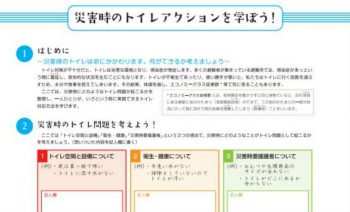

上記の記事 は、特別支援学校での取り組みを紹介した記事です。本講座のテーマは「家庭避難」であり、福祉避難所を含む避難所には行けない・行きづらい、行きたくないという場合を想定しています。ただ、どうしても在宅避難生活が困難な場合には、保護者だけで抱え込まず、身近な(福祉)避難所や災害ボランティアセンター(社会福祉協議会)に助けを求めることも重要です。

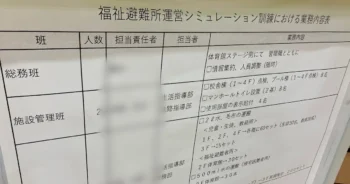

もし特別支援学校が福祉避難所となった場合、児童生徒も保護者も比較的、安心して利用できます。ただし、市内各所から配慮が必要な地域住民の方(高齢、障害、乳幼児等)が避難してくることも想定されますし、開設の判断は市区町村が行います。まずは在宅避難が最初の選択肢となります。

上記の記事 は、在宅避難で必要になる家庭での備えについて紹介しています。乳幼児向けですが、後半には各家庭で役立つ備蓄なども触れていますので、併せてご覧ください。

子どもの生きる力を支える備えと関わり

災害時要配慮者の課題や避難行動についてご紹介したのち「子どもの生きる力を支える備えと関わり」について説明しましたので、要点をまとめます。

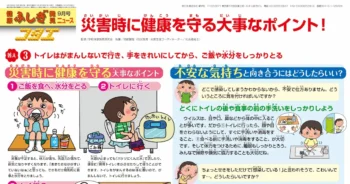

落ち着いて子どもと向き合えるように保護者自身が「備え」を

他の記事でも紹介していますが、次項で示すような気をつける言動、あるいはトラブルが子どもにあった場合、まず保護者が落ち着いて向き合うことが重要です。そのときに「トイレがない」、「水・食事がない」、「暑い・寒い」といった状況だと、頭がそちらでいっぱいになってしまいます。

焦りや苛立ちが子どもに伝わって、さらに状況が悪化してしまうことも考えられます。様々な防災備蓄は、保護者自身の心と体を守るために必要であり、結果として子どもを守ることにもつながります。

多くのご家庭でまず選択肢となるであろう、在宅避難や車中泊のポイントについては 以下の記事 をご参照ください。

「被災後の関わり」は見逃しやすい言動に気をつける

障がい児、その保護者に限ったことではありませんが、災害によって様々な「ストレス」がかかります。ストレスそのものは目に見えませんし、何がストレスかは本人しか分からない(または本人にも分からない)場合もあります。ですが、ストレスの結果として現れる言動に注意することはできます。

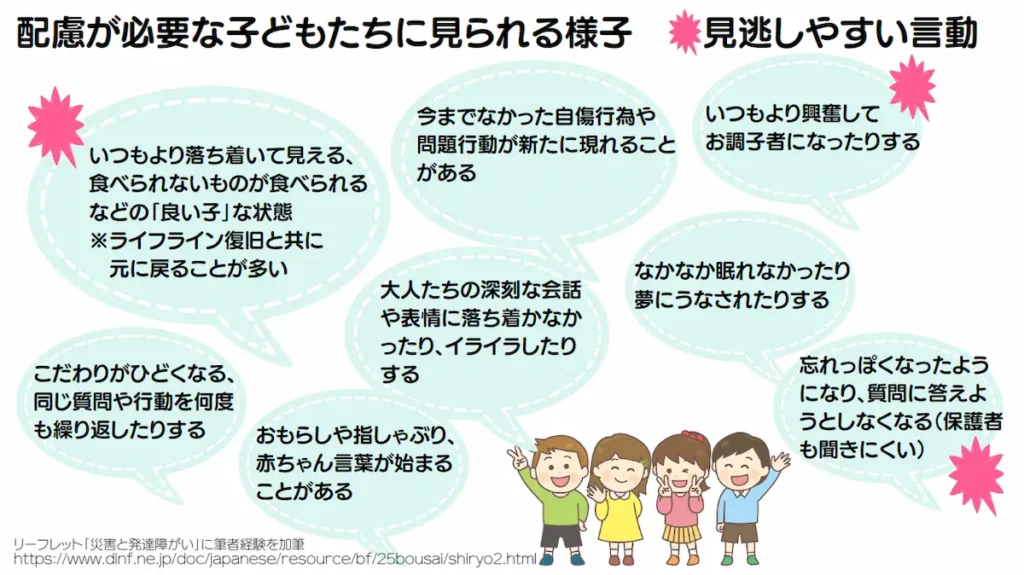

上記は知的・発達障害のある子どもたちに見られる様子に、筆者自身が接した子どもたちの反応を加えたものです。特にマークのついた部分は見逃しやすい反応です。見落としやすく対応が難しい2つの反応について触れておきます。

一見すると「良い子になった」「すごく成長した」と思われる言動も、実はいろいろな無理をしている可能性があります。状況が改善するに従って元に戻っていく、あるいは反動が出てより強い反応が見られる場合もあります。平時と極端に異なる反応や対応は良い悪いに関わらず「ストレス反応」だと考えておくとよいでしょう。

関わり方としては、あくまで普段通り接し、必要以上にほめたりしないことがポイントです。また、何らかの反動とセットになっているケース(例:保護者や教員がいない場所でのトラブル等)も少なくありません。身近な家族や関係者だけでなく、ボランティアや支援団体等、第三者に関わってもらうことも重要です。

何かトラブルがあった子どもに対して「何があったの?」などを聞いても「忘れた」、「知らない」といった答えが返ってくることがあります。保護者の方もそれ以上聞くと、逆に何か傷つけてしまうのではないか、という想いから深くは聞けないケースが多いです。

関わり方としては、無理に聞き出すことはせず、話しやすい環境を作ることがポイントです。例えば、前項であげたように第三者の方に「遊び」や「のんびり」できるスペースを作ってもらうことです。保護者や教員など身近な人には言えないことも、伝えやすくなります。その後、第三者、保護者、教員等でしっかりと情報を共有し、関わり方を探っていくことになります。

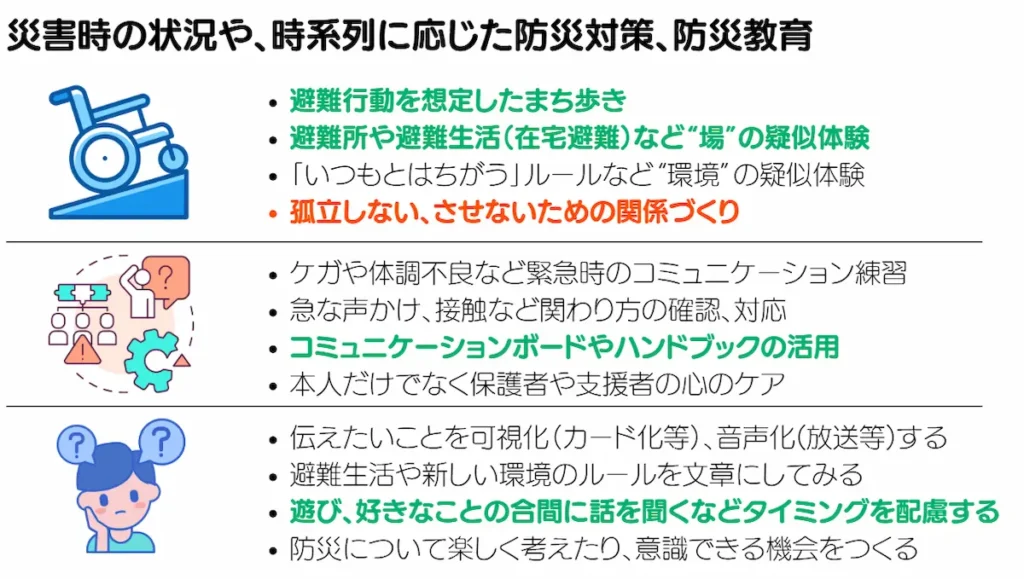

子どもの特性に応じた「日頃からの関わり方」

子どもの特性は様々ですが、保護者・教員として課題となりそうな面について、できる限り日頃から「慣れる」機会を作ることが重要になります。あくまで「慣れる」程度であって”できないことをできるようにさせる”ものではありません。

やってみたり、試してみた結果、強い反応が出てしまったようであれば、別の方法を検討します。また実際の災害時にはそうした環境や条件にならないよう、備えていくことが必要です。

例えば非常食の試食、慣れない環境(テントや車)での就寝、明るさ・音・気温の変化などです。特別支援学校やPTA等で防災体験を行うこともありますので、そうした機会を活用いただくのが良いと思います。

関係作りは「できるところから、無理なく」を意識して

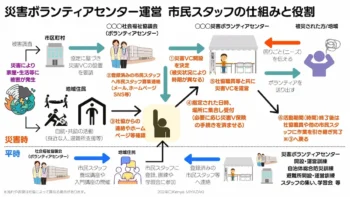

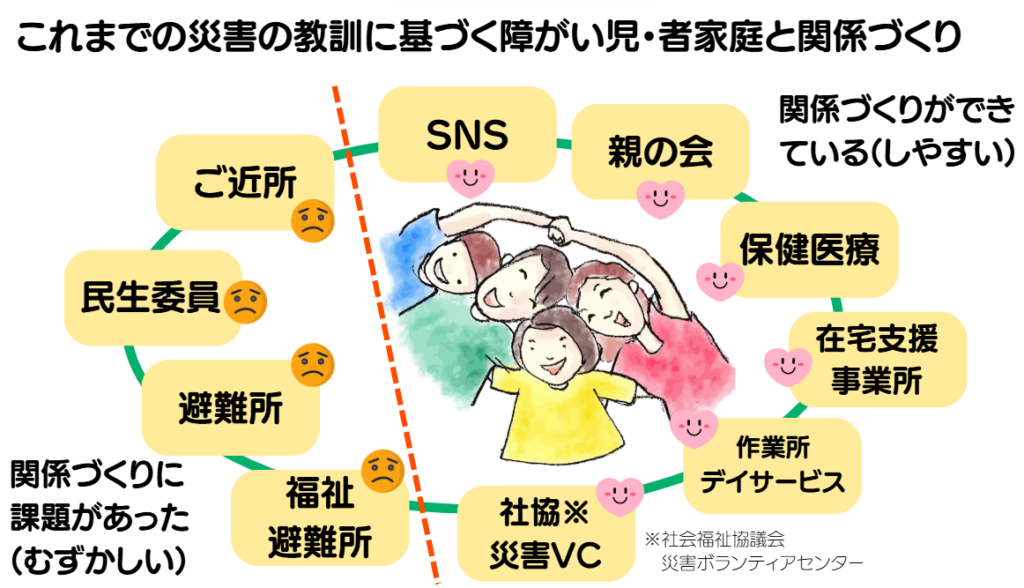

前項の図にも記載してありますが「孤立しない・させないための関係作り」です。

実際に被災されたご家庭のお話や、筆者自身の支援経験を基にした図です。あくまで一例であり、地域やご家庭によって異なるかもしれません。ただ、避難所や福祉避難所、近隣住民の方との関係作りというのはなかなかハードルが高いと思います。

まずは身近なところや、相談できる先として社会福祉協議会(災害ボランティアセンター)とのつながりをつくることは、いざというときに役立ちます。

手軽なワークショップを通じて家庭・学校で考える機会を

最後に 以下の記事 で紹介しているハンドブックを使ったワークショップも行いました。

学校保健委員会には先生方も参加されているので、保護者同士だけでなく、先生も一緒に考えられるのは良い機会だと思います。学校での様子、家庭での様子なども含めて、可能なら児童生徒本人も交えた三者で実施できるとなお良いな、と感じました。もし本稿をご覧の関係者の方がいらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。

まとめ ~基本を怠らないことが、一番の備え~

こうした研修や講座の多くで「まず子どものことが心配」という声は多く聞きますが、重要なのは本稿でも記載したとおり「基本の備えをしっかりする」ことが先決です。ハザードマップの確認、家具の転倒防止、ガラス飛散防止、防災グッズ・備蓄の用意、どれも欠けてしまえば、適切な関わりができない可能性が高まります。

子どもの生きる力を信じて支えていくためにも、基本を怠らず、地道な準備や練習を続けていくことが、一番の備えです。