災害時の「食と栄養」をテーマにした小学生向けの防災講座を担当させていただきました。非常食の紹介や試食はもちろんですが、食と栄養をテーマとした防災カードゲームも使い、家庭にある身近な食品を活用する方法なども一緒に考えました。

本稿では講座内容や流れ、ポイントなどを紹介します。地域の方々や保護者の方はもちろんですが、保健師・栄養士、養護教諭の皆さんや、食に偏りのある方を支援する方々など、関係する皆さんの参考になれば幸いです。

※お問い合わせが多かったので、関連する非常食等のリンクを設定しました。

講座内容

講座の流れは以下の通りです。本講座は小学校中~高学年(4年生~6年生)を主な対象としていますので、内容も小学生でも理解しやすいように工夫しています。保護者の方々も一緒に参加されていたので、一部は保護者向けに紹介しました。

非常食等に関する課程備蓄について詳しく知りたい方は 家庭備蓄ポータル|農林水産省 などもご参照ください。

● 非常食をつくろう!(携帯おにぎり)

● 災害がおきると、くらしにどんなことがおきる?

● いつもの給食はどうなる?

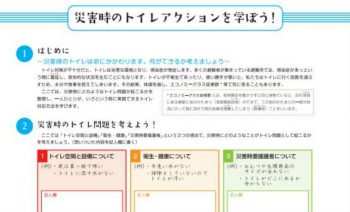

● トイレもそなえておこう

● おいしい非常食もたくさんある!

● 防災ゲームで考える食と栄養

● いろいろな非常食試食

本稿ではマーカーを引いた項目について触れていきます。

非常食をつくろう!(携帯おにぎり)

主催者の方が用意した「携帯おにぎり」を試食しますが、水でつくる場合は60分程度必要です。なので、はじめに携帯おにぎりをつくりました。一般的なアルファ化米に比べて子どもが1人でも食べきりやすい量で、スプーンなども使わずに食べられるのも便利です。

作り方を紹介している動画などもありますので、参考にしてください。

いつもの給食はどうなる?

小学生が災害時の食についてイメージしやすいように、令和6年能登半島地震で被災した小学校の給食(通常の給食環境が整う前の、支援物資の組み合わせによるもの)の様子や、ボランティアによる差し入れで喜ばれたものなどを写真を交えて紹介しました。

例えば「さんまなど魚の缶詰」、「野菜ジュース」、「カップスープ(ポタージュ、野菜等)」、「レトルトカレー」、「菓子パン」などが出ていました。

数日程度ならまだしも、数週間以上まったく野菜や果物等を摂取しない、できないという状況が続くと、様々な面で影響が出てきます。限られた環境と物資の中でも、子どもたちにしっかり栄養をとってほしい、という想いが伝わってくるメニューばかりです。

中学生と小学生の子どもがいる我が家もそうですが、毎回毎食、子どもの栄養を考えて食事を作るというのは現実的には難しいです。共働き家庭やひとり親家庭、様々な事情があればなおさらです。平時はもちろんですが、災害時においても、学校給食によって子どもたちの栄養が支えられると言ってもよいでしょう。

ただ「野菜ジュース」や「魚の缶詰」などは、苦手意識を感じる子も多い印象です。災害時の支援物資で好き嫌いまで考慮することは残念ながらできません。そうなると、家庭で子どもたちが食べやすく、かつ栄養バランスも考慮された食事を考える必要があります。

防災ゲームで考える食と栄養

近年は 長期保存野菜ジュース(カゴメ)|Amazon だけでなく 野菜たっぷりスープ(カゴメ)|Amazon など子どもたちでも食べやすいものも増えています。ただ、非常食や長期保存食だけで何とかしようとすると、大変な量の備蓄が必要ですし、お金もかかります。

そこで重要になるのが「家庭にあるいつもの食材やレトルト食品等の活用」です。この点を意識して考えられる防災ゲームが BOSAIカードX(クロス)カードで学ぶ栄養×防災|Amazon です。

BOSAIカードXは、イラストにあるような家庭によくある食材や調味料から、様々な非常食などがカードになっています。反対の面には、それぞれの食品等の栄養素について 三色食品群|農林水産省 に準じた色分けなどもされています。

シンプルなカードなので使い方は様々ですが、今回の講座では次のような流れで行いました。他にもいろいろな使い方ができますが、詳しくは上記の冊子でご確認ください。

BOSAIカードXを使ったミニワークショップの流れ

★前提★

・停電、断水、ガスの停止がおきている。

・カセットコンロ、飲料水、食器類、調味料などは備えていたので使える。

・各食材は、家族の人数分だけの量がある。

(1)机の中央にカードの束を置き、一人5枚、カードをとる。

(2)それぞれのカードを見せ合い、その班にどんな食材があるか確認する。

(3)停電・断水・ガス停止を想定し、各班にある食材を使って「メニュー」を考える。

(4)考えたメニューをワークシートに書く。

(5)栄養やおいしさなど、メニューのポイントを発表する。

小学生と保護者の方々に考えてもらいましたが、いろいろなメニューが出てきました。以下、一例です。

◯ いろいろな野菜を使った「やさいがいっぱいのおみそしる」

◯ にんじんを使った「にんじんしりしり(炒め物)」

◯ スパゲティの代わりに、レトルトソースにそうめんを和えた「そうめんパスタ」など

「こうすればおいしく食べられる」といったアイデアがたくさん出てきました。防災訓練などはもちろんですが、お料理教室などでも使えそうなコンテンツだと思います。

いろいろな非常食試食

続いて、ゲームの間に食べられるようになった携帯おにぎりを1人1食、試食しました。また、筆者が個人的に持参した「おいしい非常食」もいくつか紹介しました。牛丼・豚丼の缶詰や、温かい状態で食べられるレトルトシチューとご飯のセット、豆入りの野菜スープなどです。

野菜スープなどは小学生にはどうかなと思いましたが、きちんと完食してくれました。本稿ご覧の皆さまもぜひ、非常食は試食しておき「これならおいしい!」とか「2~3日なら連続してもだいじょうぶそう」、「子どもたちも好き」といったものをご用意いただければと思います。

いざというとき「用意はしたけど、あまり好みではなかった…」とならないにすることも、大切な備えです。

食と栄養、からだづくりへの関心は「防災」につながる

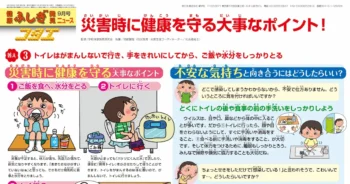

他の記事でも災害時のトイレの重要性は繰り返し述べているところですが、食と栄養やからだづくりへの関心もポイントになります。

しっかりトイレが使える(排泄できる)ようにするためには、食物繊維を含む食事など、栄養面でのバランスが大切です。前述した長期保存用の野菜ジュースには「ごぼう」なども含まれおり、日持ちすることはもちろん、腸内バランスを整えるのにも役立ちます。豆やきのこが入った野菜スープなども同様です。

学校の授業等では、いろいろな非常食を試食したり、調理したりは環境的に難しいかもしれませんが「BOSAIカードX」のような教材を活用することで、災害時の食と栄養等について関心をもってもらいやすくなります。

日頃から関心を持ち、備蓄等でも栄養や健康を意識することができれば、万が一避難生活が長期化した場合でも体調を崩しにくくなります。食と栄養、からだづくりへの関心は、防災へと直結します。

まとめ ~災害に負けないからだづくりのために~

最後に、小学生の皆さんに次のようなことを伝えました。

いま、みんなが考えてくれた「あるもので、栄養も考えてご飯をつくる」こと、実は給食を作る栄養士さんや調理師さん、お父さんお母さん、保護者の人などが、毎日のようにやってくれています。

家では外食をしたり、出前をとったり、コンビニで買ってくることもあるけれど、みんなの体のことを考えて、食事を用意しています。

ご飯は「何もしなくても出てくる」ものではありません。誰かが作ったり、買ったりしなければ「おいしいご飯」は食べられないんです。それに、栄養のことも考えないと、体をつよくすることができません。

毎日食べるご飯のとき、野菜やくだものを積極的にとるなど「栄養のこと」を考えてみましょう。そうすれば、災害に負けないからだをつくることができます。

とりあえず食べられば…と思われがちなのが災害時の食です。ただ、数日~1ヶ月程度、あるいはさらに長期に渡って、十分な栄養をとることが難しくなるかもしれません。それが老若男女問わず、様々な健康上の課題につながっています。

小中学生など「誰かに食を委ねる」ことの多い世代こそ、食と栄養について考えてもらう機会を持つことが、防災教育としても重要になります。