都内の大学で災害ボランティア活動に関心のある学生を対象とした講座が行われました。支援活動プログラムに参加する学生向けに基本的な心構えから、具体的な情報収集・伝達、コミュニケーションの要点等について紹介しました。

講座概要

講座は全体で約4時間、大きく3つのパートに分かれて行われました。

・令和6年能登半島地震における活動報告(学生団体)

・講義及び演習「被災地での安全衛生とコミュニケーション」(筆者)

・能登半島地震支援活動のプログラム説明(大学ボランティアセンター)

事前に大学や学生からボランティア同士のコミュニケーションの大切さや、トイレに関することなど安全衛生について触れてほしい、という要望がありました。筆者としても大事にしている点なので「被災地での安全衛生とコミュニケーション」をテーマとし、積極的に演習を取り入れて講座の時点からコミュニケーションが活発になるよう考慮しました。

学生団体からの報告

学生団体からの報告では、昨年から継続的に支援に関わっている学生団体から現在の能登の状況についてのお話がありました。また、メンバーそれぞれからどのようなきっかけで関わったか、どんなことを感じたかなどについてのお話もありました。

「時間があったから」、「ニュースで見たから」など、最初のきっかけはごく自然なものでした。同じように感じている学生も多いと思われる中で、気持ちや感情を<行動>につなげられたことが、素晴らしいなと思いました。

<行動>というのは災害に限らず、ボランティアにとって重要な定義のひとつ、と考えています。個人で思ったり、感じるだけでは何も変わりません。そのきっかけを背景に、課題に向かって自主的に行動しようとすることが大切です。

報告を聞いた他の学生が「気軽な気持ちでもよいから、まずは活動に参加(行動)する」ことの大切さを感じてくれたらいいなと思いながら聴いていました。

講義・演習「被災地での安全衛生とコミュニケーション」

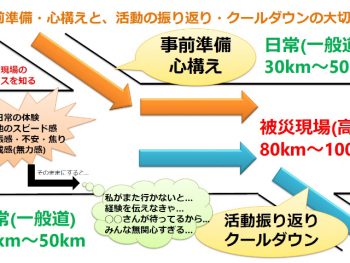

続いて筆者が担当する講義・演習では、基本的な心構えや心身の安全衛生、ボランティア同士や被災された方とのコミュニケーションについて紹介しました。令和6年能登半島地震の発生から1年以上が経過した状況をふまえ、現時点での関わり方や心構えについて紹介しました。詳細は 下記の記事 及び同記事内で掲載している関連記事をご参照ください。

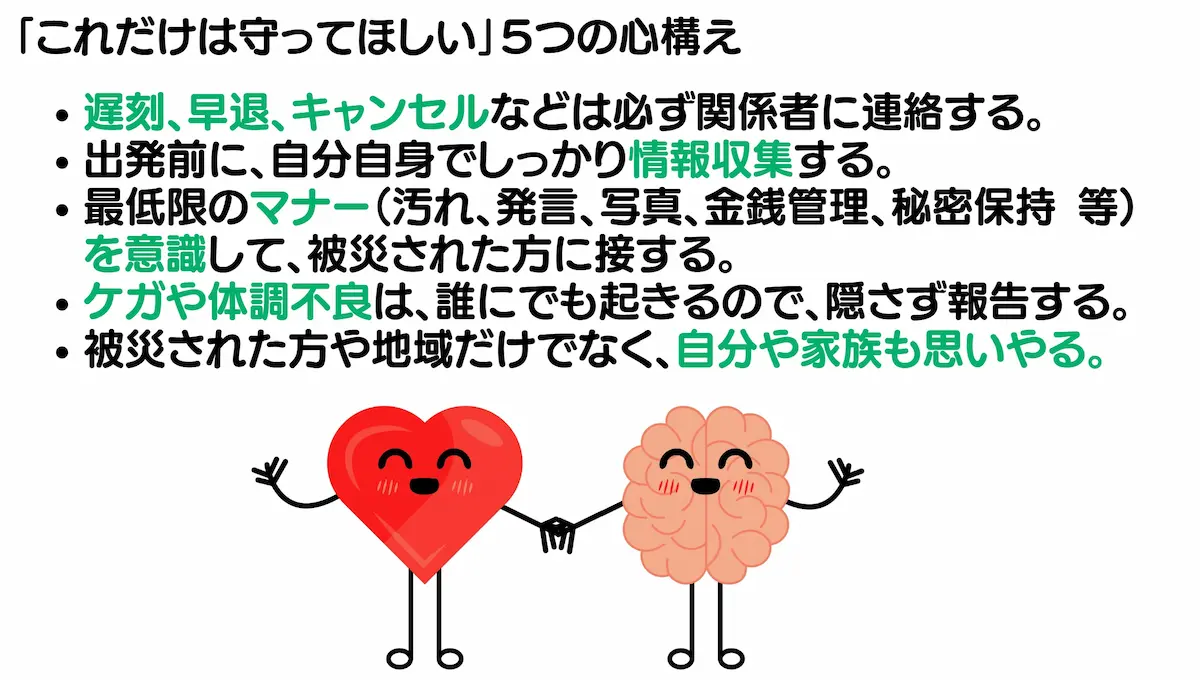

本稿では講座冒頭に触れた5つの心構えについて紹介します。

「これだけは守ってほしい」5つの心構え

今回のように大学等でプログラムやツアー等で参加する場合の「心構え」については、要点をスライドで説明しました。もちろん、いち個人として参加される場合も同様です。

どれも基本的なことではありますが、特に重要な点を補足します。

参加申込が「災害ボランティアのはじまり」、キャンセル等は必ず連絡

講座時点で 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 石川県災害ボランティア情報 に「前日や直前のキャンセルが多く困っています」という記載があります。これは災害ボランティアがカジュアルになってきたことの弊害のひとつかもしれません。

前日や直前にキャンセルされる方は、もしかしたら体調不良などやむを得ない事情があったのかもしれません。一方で『先の予定は分からないけどとりあえず登録だけしておこう、都合がつかなかったらキャンセルしよう』という方も少なくないのでしょう。

仕事や学校の予定と、災害ボランティアの予定を調整するのは簡単なことではないかもしれません。ただ、現地では事前登録を考慮して様々な調整を行う場合がありますので、情報ページに記載のとおり「本当に参加できるのかよく検討する」、「重複などシステム上のトラブルを避ける」といった配慮も「災害ボランティア活動の一部」として考えていただければと思います。

ホームページからは「被災した地域」や「被災した人」を感じることは難しいですが、そのページやフォームの先には、皆さんが関わろうとしている地域と人がいることを忘れないでください。

「自主性・主体性」の第一歩は情報収集することから

これも近年よく聞くケースですが、ツアー形式のプログラム等では想定していた活動ができない場合もあります。

天候やニーズ(要望)、環境の変化によって活動が変わり、必要な持ち物が変わる場合もあります。それに対して「そんな話は聞いていない」、「そんな予定ではなかった」といったご意見をいただいても、どうにもならないことがあります。

ボランティアの原則のひとつでもある「自主性・主体性」のためにも、与えられた情報だけで判断するのではなく、自ら現地の情報や環境の変化を調べることも大切です。

お金を払って参加するタイプのツアーでも、大学や支援団体が企画する支援プログラムであっても、参加者=ボランティアは「お客様」ではありません。どうしたら良い活動ができるのか、現場でどんなことが想定されるのかを考えること、そのために必要な情報収集も災害ボランティア活動の一部です。

筆者が関わっている高校の事例ですが、宮城・福島へのスタディツアーで被災地へ行く途中に津波警報があり、予定していた活動ができなくなりました。安全が確保できるサービスエリアで、先生方が生徒の意見も聞きながら引き返す判断をしましたが、災害時の情報収集や判断の大切さ、そして生徒自身が防災について考える取り組みにもつながりました。詳細は下記のリンクからご覧いただけます。

◯ 日々の田高(宮城福島スタディツアー報告)|都立田園調布高校

最低限のマナーやルールを守るのは、誰もができる「配慮」

マナーやルールというと、細かくて面倒な印象を受ける方もいます。ですが災害ボランティアの現場では、不特定多数の人、年齢も性別も住んでいる地域も価値観も違う人たちが同じ場で活動するのですから、共通理解がないとトラブルが起きやすくなります。

時間を守る、汚れた靴や服装で生活の場に入らない、被災地や被災者などひとくくりにしない、不用意に写真をとらない、金銭の授受はしない、被災された方から聞いた話を許可なく他の人に話さない、といった最低限のマナーやルールは常に意識する必要があります。

たった一人の「ボランティア」による不適切な言動であっても、「ボランティア」全体の言動として扱われることもありますし、一人の「学生」の言動は「学生」全体の言動として扱われる場合があります。

そうして支援活動に影響が出れば、被災された方もボランティア関係者も、みんな困ってしまいます。だからこそ、現地のベテランボランティアや支援者の方から、時に厳しい口調でマナーやルールについて指摘されることがあるかもしれません。そうなると、気持ちを立て直すのにもエネルギーが必要になってしまいます。

被災された方々のためにも、自分自身のためにも、またこれから関わる全てのボランティアのためにも、マナーやルールは誰にでもできる「配慮」です。

ケガや体調不良は「迷惑」でも「恥ずかしい」ことでもない

大学等のプログラムでは助成金や支援金が出る場合があります。レポートの提出が必須かもしれません。

そうした状況で、もし現地でケガをしてしまったとしましょう。捻挫やちょっとした擦り傷など、他の人からはパッと見て分からない程度のケガです。あるいは、バスでの移動中に頭痛がして、念の為、こっそりトイレ休憩時に体温計で測ったら微熱があったとしましょう。薬を飲めばなんとかおさまりそうな程度の体調不良です。

「このくらいなら活動に影響ないし、黙っていれば分からない」。そう思う人もいるのではないでしょうか。ましてレポートにわざわざ書いたりはしないでしょう。

背景にあるのは「(せっかくの機会なのに)迷惑をかけたくない」、「(みんな頑張っているのに私だけ)恥ずかしい」といった感情があります。これは想像ではなく、過去に現地で体調を崩したり、ケガをして医療救護所を利用された方の要因として明らかになっている言動でもあります。

ケガや体調不良は誰にでも起こり得ることです。どんなに注意していても、起きることがあります。隠したり、ごまかしたりせず、しかるべき人に報告・連絡・相談してください。それができる「勇気」を持つことが、災害ボランティアの心構えのひとつです。

自分や身近な人を思いやることを、いつも忘れずに

あらゆることを一から自分で調整した人でもない限り、その場で活動ができるのは「どこかの誰かが、その環境を整えてくれたから」です。また、体調不良やケガのリスクもあるので、家族や職場の人の理解が必要な場合もあるでしょう。

そうした身近な方々への思いやりや配慮は、被災された方々や関係者への接し方にも表れます。本人は意識していなくても、いろいろな人と関わる側(被災された方や現地に長くいる支援者等)は何となく感じます。

スライドのイラスト(ハートと脳が手をつなぐ)にあるように、人間は感情と行動が結びついています。日頃からの他者との接し方を意識することが、被災された方との接し方にもつながります。

…

上記のような基本的な心構えについてお話した後、活動への参加方法や安全衛生等について紹介しました。詳しくは前述の別記事をご覧ください。

ケースワークで考えるコミュニケーション

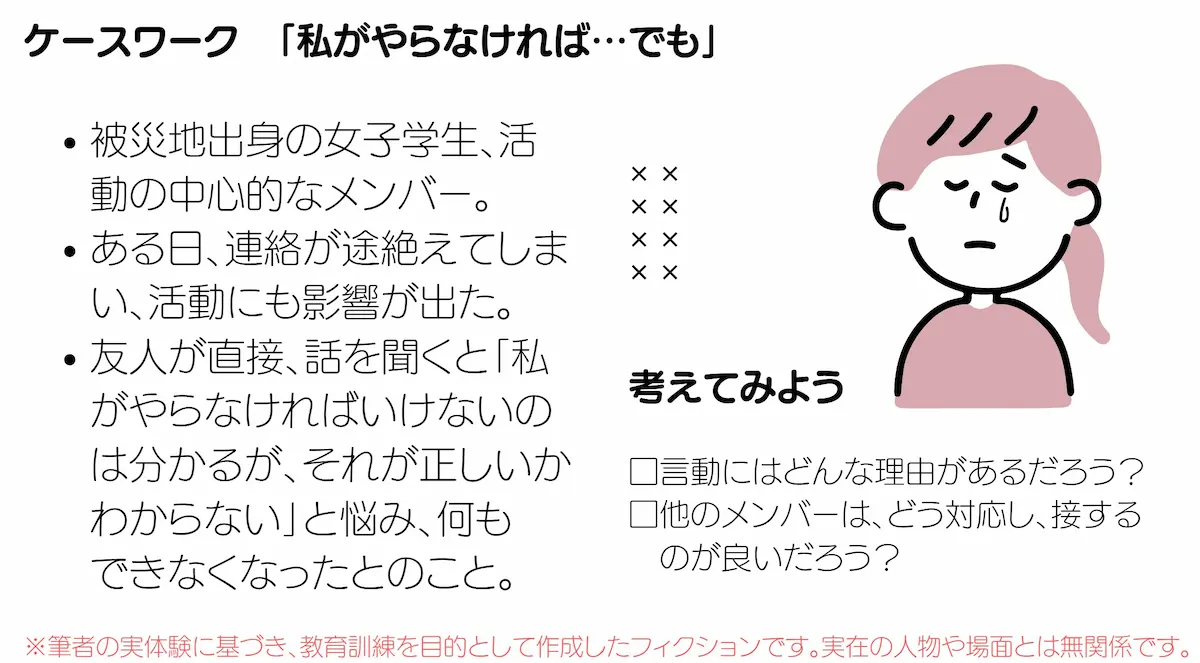

続いてボランティア同士のコミュニケーション、被災された方とのコミュニケーションについてのケースワークを行いました。下記はそのうちボランティア同士のコミュニケーション「ボランティア活動に関わる学生団体のリーダー」に関するケースです。

本稿をここまで読み進めていただいた皆さまには、ぜひご自身が同じ学生の立場であったなら、あるいは学生を支援する立場や保護者であったなら、どう関わるか考えてみてください。

参加学生からもいろいろな意見が出ていましたので、ヒントも兼ねてひとつだけご紹介すると「これまで頑張ってきてくれたことに感謝を伝え、仲間を信頼してほしいと伝える」という意見がありました。

ケースワークで伝えたかったのは「同じ学生ボランティアでも、価値観や考え方は人によって大きく異なる場合があるので、疑問や違和感は積極的に伝え、話し合ってほしい」ということです。

連絡をとらないのは「最低限のマナーやルールに違反」することかもしれません。ですが、それが単純なミスなのか、勘違いなのか、それとも何か別の背景や事情があるかもしれません。同じ立場のボランティア同士、仲間同士、あるいはご家族なども含めて、身近な人と支え合えるといいですね。

…

休憩をはさんで、最後に 防災カードゲーム「クロスロード」|内閣府 災害ボランティア編を実施しました。こちらについても詳細は割愛させていただきますが、上記のように価値観や考え方の違い、意思決定におけるコミュニケーションの大切さを学べる教材です。

まとめ ~カジュアルさと慎重さを両立させるための活動~

今回の講座で改めて感じたことは「カジュアルさと慎重さの両立が求められる」という点です。カジュアルであればこそ、多くの方が現場に関わり、支援の力となります。一方で本文記載のとおり、カジュアルすぎてキャンセルなどに抵抗感がなくなる、旅行と同じ感覚になる、といった課題もあります。

たとえ被災された方々に笑顔が見られ、ボランティアに対し感謝の言葉をかけていただけるような活動の機会であったり、美しい景色や美味しい食べ物と出会える機会であったとしても、そこで起きたことや失われたものは変わることがなく、配慮を常に心がける必要があります。

「そんなこと気にしなくても問題になったことなんかない」というご意見もありますが、これまで問題が起きなかったということと、これから問題にならないということは同義ではないことも事実です。

リスクは目に見えるようになってからでは手遅れで「はじめからそこに存在しなかった」ようになることが、リスク回避の最善策です(結果として「見えない」ので役に立たないように感じられますが)。

できだけ多くの人が気軽に、でもきちんと自分自身や相手を思いやりながら、安全に活動できるようになるためには、日頃からこうして多くの人に伝えていくことが必要だと感じています。