都内の保育園で、園児を対象とした防災教室を担当しました。保護者向けの防災講座については 下記の記事 をご参照ください。

4~5歳さんクラスのおよそ20名に、安全行動を学ぶ防災カードゲームや音の防災クイズ、イラストを用いた危険箇所のチェック、停電・断水後に大切な約束などを1時間で行いました。

使用した教材の多くは市販されていたり、官公庁サイトからダウンロードできるものです。流れや時間配分と合わせて紹介しますので、保育士の皆さんや子どもの防災に関わる皆さまの参考になれば幸いです。

全体の流れと時間配分

防災教室のプログラムは次のとおりです。なお、保護者会の主催で行われた教室であったため、保護者の方や先生方も一緒に参加していただきました。

① どうぶつさんに おしえてもらう からだ のまもりかた

② おとの ぼうさいクイズ

③ あぶない ばしょ さがし

④ ぼうさい で たいせつな「3つのやくそく」

それぞれのプログラムについて内容を紹介していきます。

① どうぶつさんにおしえてもらう からだ のまもりかた【15分】

使用教材: ぼうさいダック|日本損害保険協会

最初のプログラムは、ぼうさいダックを用いた安全行動訓練です。ぼうさいダックでは カード一覧.pdf|日本損害保険協会 に示されているように、地震や火事、津波、台風、大雨などでまずどのような安全行動をとったら良いかが、どうぶつのイラストで分かるようになっています。

これを用いて数種類の安全行動を確認し、カードをランダムに示して適切な行動がとれるかチェックするゲーム形式で確認しました。

② おと の ぼうさい クイズ【15分】

使用教材:緊急地震速報訓練音|気象庁

火災報知器(自動火災報知設備)の発報音 ※YouTubeやメーカーHPで確認

大津波警報サイレン音 ※下記参照

全国瞬時警報システム(Jアラート)国民保護サイレン音|総務省消防庁

安全行動に続いては、様々な災害発生の状況を知らせる「音」の防災クイズを行いました。

まず緊急地震速報については、気象庁ホームページ及びNHKや各通信会社等のページから音声を聞いたりダウンロードしたりできますので、こちらを活用しました。テレビ等でよく聞く音だけでなく、保護者や先生が持っているスマートフォンから鳴る音 エリアメール通知音|NTTドコモ についても紹介しました。

続いての火災報知器の発報音は機種によって若干音声が異なりますが、YouTubeやメーカー等で音声が視聴・ダウンロードできるものを活用しました。なお本稿での「火災報知器」は個別住宅用の火災警報器と、マンション等での自動火災報知設備の総称で使用しており、今回のプログラムでは自動火災報知設備の音声を使用しました。

次に大津波警報のサイレン音について、東日本大震災等の事例も交えながら紹介しました。津波警報のサイレン音については 津波注意報・津波警報標識・大津波警報標識|気象庁 でも明示されていますが、聞いたことがないという方も多いようです。基準(サイレンの間隔等)は同一ですが、自治体によって若干、音声や表現が変わりますので、各自治体のホームページ等でチェックしてください。

最後に全国瞬時警報システム(Jアラート)の国民保護サイレン音です。こちらは大人でもあまり聞いたことがない、仕組みを知らないということも多いので、ぜひこの機会にご確認ください。紹介用YouTubeも掲載しておきます。

「音の防災」はあまり注目されることはありませんが、どんな音が、どんな危険を示しているのかを知ることは命を守る上でとても大切な知識になります。保育士や教員、保護者であっても「聞いたことがない」、「聞いてもどうしたらいいか分からない」という音もあります。ぜひこの機会にご確認ください。

また、音だけではなく視覚情報(緊急地震速報のテレビ画面やスマートフォンの通知画面、火災報知器の明滅、津波フラッグなど)もセットで伝えられるとより効果的です。

③ あぶない ばしょ さがし

使用教材:イラスト

町中と自宅の室内で地震が起きる前の状態を示した大判イラストを床に貼り付け、子どもたち一人ひとりに丸形のマスキングテープを配ります。

4歳さん、5歳さん、6歳さんの順番で、どちらかのイラストで「ここがあぶないな」と思う場所にシールを貼ってもらいました。イラストは著作権の関係上、本稿ではお示しできませんが、保育士の方及び幼稚園・小学校の教員の方については実施の写真(園ブログで公開されているもの)や、実物の購入方法や貸与などもご案内しますので お問い合わせフォーム からご連絡ください。

④ ぼうさいでたいせつな「3つのやくそく」

使用教材:ダンボール、携帯トイレ、非常食、防寒防暑対策グッズ

最後のプログラムは、安全行動や音、周囲の状況を確認して身の安全を確保したあとの「暮らし」に関する内容として「3つのやくそく」を伝えました。

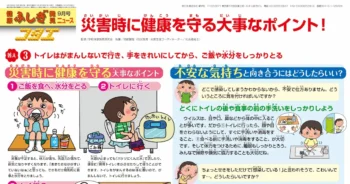

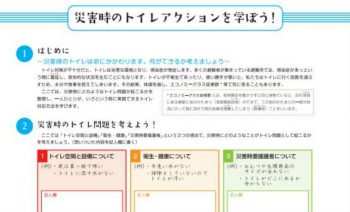

(1)トイレにいく

(2)よくたべる、よくのむ

(3)しっかりねる

(1)トイレにく では、自宅や保育園で断水してしまった場合の「携帯トイレ」の使い方などを、実物を使って紹介しました。

(2)よくたべる、よくのむ では、非常食等について紹介しました。同園では非常食を食べる体験なども行っているそうで、説明がスムーズに行えました。

(3)しっかりねる では、床に横になってもらうのと、ダンボールで作ったベッドに寝てもらうので、どちらが寝やすいか体験してもらいました。

まとめ ~子どもならではの好奇心を活かして~

ダンボールベッドの準備など作業があるため、会場には1時間ほど早く到着しました。子どもたちが集まる広いスペースで作業していたので、準備時間の間は終始「ねぇねぇ、なにしてるの?」、「これはなににつかうの?」、「これであそんでいい?」など子どもたちから質問があり「これはあとのおたのしみだよ!」とか「◯◯につかうよ!」とやりとりしながら準備しました。

防災に限らず、こうした子どもならではの純粋な好奇心は、よりよい学びや気付きにつながる大切なエネルギーです。クイズで考えたり、自分で何かを探したり、未知のもの(携帯トイレ等)を使ってみたりといった、子どもならではの好奇心を活かした防災教室になったかなと思います。

本稿ではご紹介できていませんが、他にも保育園・幼稚園等で活用できる様々な教材やプログラムが公開されています。詳しく知りたいという方はお気軽にご相談ください。