2025年7月、千葉市養護教諭研修会で「災害発生前チェックリスト(養護教諭用)」を活用した自己評価シートを作成し、回答していただきました。本稿では研修会でお話した内容の要点と、チェックリストの内容、自己評価シートの集計結果と考察をまとめます。

自己評価シートは文中からダウンロードできますので、関心のある養護教諭の方はぜひご活用ください。

なお「災害発生後」の対応については 以下の記事 をご参照ください。

研修内容と要点

研修会では「災害時の学校の対応と養護教諭の役割~学校・家庭・地域で備える防災教育~」をテーマにお話しました。要点は以下のとおりです。

- 養護教諭の役割は学校の組織的防災対策の一部

- 学校としての備え、自治体や教育委員会の備えが前提にある

- 大川小学校の判例から、教職員には防災に関する知識や理解が求められている

- 災害時にはやるべきことが多く、手当たり次第の対応になってしまう

- 負担の軽減には他教職員、児童生徒と保護者、地域と共に備えることが重要

- 「養護教諭が何をするか」だけでなく「何をしてほしいか」も考える

- 養護教諭の防災対策一問一答(自己評価シート記入)

- 既存の教材を積極的に活用して 等

本稿と関わるのはマーカーを引いた点です。平時からの備え、課題や対応の方向性の共有、自分がやるべきことと、他に協力してもらいたいことを整理するには、何らかの形で可視化が必要です。

重要なのは他者との比較、具体的にはこれまでの災害で被災した養護教諭の事例、他校の養護教諭等ではなく「自分自身の自己評価」を大切にすることです。

他者と比較するのではなく、これまでの自分や自校の備えと向き合い、養護教諭自身が不安や課題をどこに感じているかが分かるような「チェックリスト(兼)自己評価シート」を千葉市養護教諭会のご協力で作成し、研修で記入していただきました。

チェックリスト兼自己評価シートのダウンロード

研修で使用した自己評価シートは以下のダウンロードボタンをクリックまたはタップしてください。

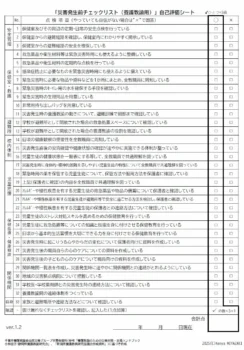

イメージは次のようなものです。各項目について◯・✕のどちらかにチェックを入れていき、◯にチェックできた個数によって100点満点とする点数を出します。

自己評価シートのベースは千葉市養護教諭会が「養護教諭のための災害対策・支援ハンドブック」、「新潟県養護教員研究協議会作成資料」を参考に作成したチェックリストです。ハンドブックについては筆者も参考にさせていただいたことがありますので、ご紹介しておきます。

各チェック項目についての説明

チェック項目はいくつかのグループに分かれています。各項目については後述する自己評価シートの集計結果にも関わります。

◆安全管理(No.1-3)3項目

主に保健室での安全点検や掲示物、避難経路の確認など基本的な備えに関する項目です。

◆保健室・救護(No.4-11)8項目

各種備品の整備・点検やトイレ、生理用品、非常持出しバック、避難訓練での確認など、保健室での備えに関する項目です。

◆避難所(No.12-13)2項目

学校が避難所となった場合の救護スペースや養護教諭の役割確認の項目です。

◆校内体制(No.14-16)3項目

健康観察や体制の整備、児童生徒に関する情報共有等に関する項目です。

◆児童把握(No.17-22)6項目

災害時に課題のある児童生徒への対応や保護者、教職員との情報共有に関する項目です。

◆保健指導・健康相談(No.23-28)6項目

児童生徒への保健教育や保護者、教職員に対する資料作成等に関する項目です。

◆関係機関(No.29-32)4項目

災害時の関係機関や災害拠点病院、学校医や養護教諭同士の連絡体制に関する項目です。

◆自身(No.33)1項目

家族との連絡方法や事前の確認に関する項目です。

◆確認(付番なし)

No.33までの項目を1つ3点とし「チェックリストを確認した」場合に1点加算するための項目です。

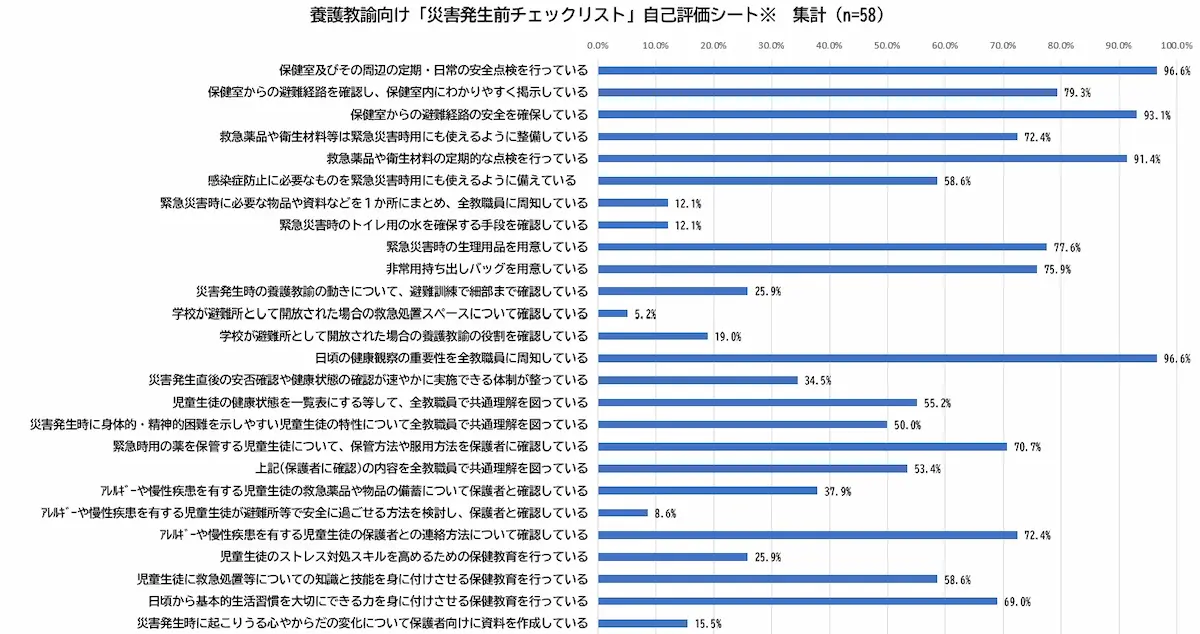

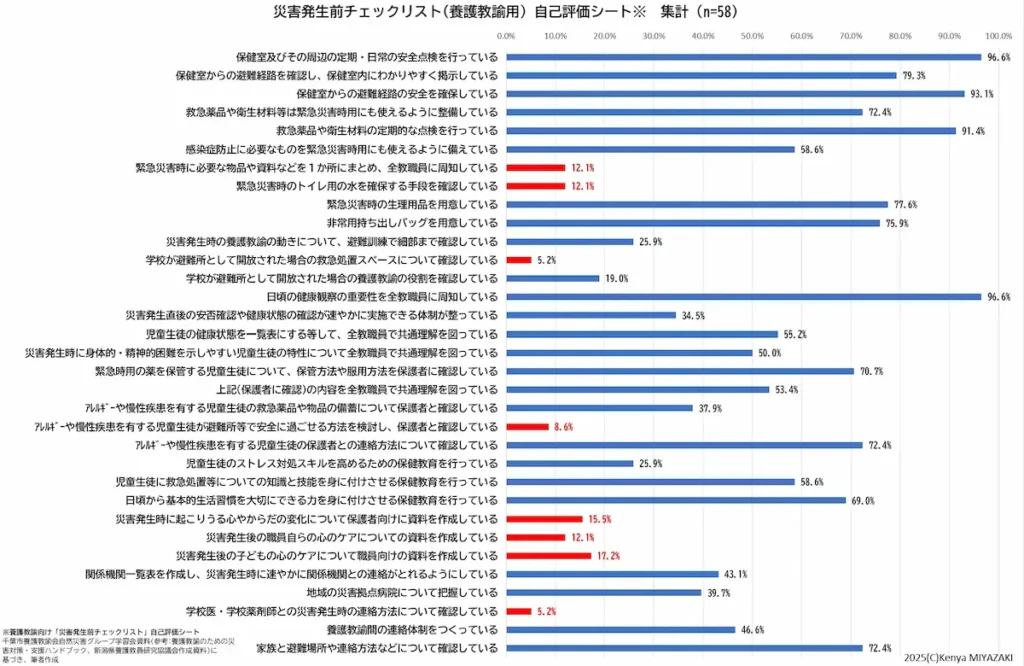

災害発生前チェックリスト自己評価シートの集計と分析(n=58)

前項のチェックリストを実際に研修で記入していただいたものを集計した結果が以下のグラフです。

日頃の安全点検や健康観察の重要性周知など、ほぼ100%の養護教諭が「できている」と回答した項目もある一方で、避難所となった場合の救急処置スペースや学校医等との災害時の連絡方法等については「できている」という回答は5%程度に留まりました。

「できていない」と回答した養護教諭が多かった項目について、その理由や必要性、対策等についてまとめます。

分類「保健室・救護」の低評価項目 … 周知や水の確保手段は現実的な範囲で

まずこの項目で重要なのは「もし養護教諭が不在(出勤できない、体調不良・ケガをした等)の場合、保健衛生に係る業務が何もできなくなる」という状況を予防することができるか、という点にあります。

知識がなければできない処置や対応もあるかもしれませんが、保健室にある備品を使えば、どの教員(場合によっては児童生徒や保護者も含め)でも対応できることもあるかもしれません。

例えば養護教諭が自宅で被災したとき、ようやく連絡がとれたら学校から「●●先生、★★ってどこにありますか」という電話やメールがたくさん来る、という事態だとみんな困ってしまいます。

保健室にある災害用の備品や資料を1か所にまとめておくことは、さほど難しくはないかと思います。ただ、応急処置用のバッグやケースなど、体育の授業やイベント等ですぐに保健室から持ち出せるように分けているかもしれません。

そうした点も含めて「(他の教員でも)特に災害時に必要なものの場所が分かるようにしておく」というのは重要でしょう。一覧表や掲示物を作って保健室のよく見える場所に貼っておき、職員会議等で「張り紙を見て」と共有したり回覧したりすることで「全教職員に周知」ができるでしょう。

トイレ用の水についてはプールが一般的に挙げられますが、学校の設備や季節、管理状況によって難しいと思われます。最寄りの給水所の確認や運搬手段(給水バッグ、バケツ、台車等)の準備をしておくことで「手段の確保」ができるでしょう。なお、トイレまで運ぶには他教職員や児童生徒、PTAや近隣住民等の協力も必要なので、そのあたりまで考慮できるとベターと言えます。

「トイレ用の水を確保する手段を確認」の項目は「トイレ(用の水)を確保する手段を確認」と読み替えていただくと分かりやすいです。水は押し流したり掃除に使う手段であって、目的ではありません。携帯トイレやマンホールトイレの備蓄、設置方法や場所を具体的に確認しておけば「◯」で良いです。

分類「避難所」の低評価項目…避難所運営は別の議論が必要、でも確認は重要

避難所運営に養護教諭や学校教職員がどう関わるかは、学校防災とは別の議論になります。ただ、避難所である以上は自治体や専門団体を経由して様々な医療や保健衛生に関するチームが支援に入ってくる可能性があります。

こうした支援チームが避難所…というより学校近辺や地域施設で活動するとした場合や、児童生徒へのケアにあたるとした場合、養護教諭との情報共有が必要な場面も出てきます。実際には体育館内のような集合スペースの場合もありますし、ホールのようなオープンスペースの一角が使用される場合もあります。

チェックリスト的には「確認」しておけば良いので、学校や各自治体の避難所運営マニュアルをチェックしておくと良いでしょう。具体的なマニュアルや計画がない場合は、保健室も候補にしつつ、救急車や救急隊がアクセスしやすい、導線が整理しやすい、隔離(感染症対策等)ができるなどの視点から候補地を「確認」しておくと良いでしょう。

なおマニュアル上や地域住民等の考えとして「保健室を医療救護(救急処置)スペースにする(したい)」と考えられているケースもよく見受けられます。「養護教諭が知らないまま、保健室が避難者の救急処置スペースになっていた」ということがないようにしておきたいですね。

分類「児童把握」の低評価項目…アレルギー対策は平時の情報共有の延長で

アレルギー対応については平時からは緊密な連絡体制や情報共有が他の教職員や保護者とも進められていることが多いと思いますし、集計結果からも分かります。災害時、あるいは避難所となると状況が違うように思われますが、アレルギー対応についての原則は変わりません。本人が選択するならきちんと明示する、学校として提供するなら事前にチェックする、です。

児童生徒や保護者が直接、食事を選択できる場合は良いのですが、心配なのはライフラインが止まったり、お店で買い物ができないような状態で行われる「学校給食の代わりに非常食を用いた”非常給食”が提供される」ケースです。

非常といってもいわゆる乾パンやアルファ化米ばかりではなく、例えば令和6年能登半島地震では牛乳、野菜ジュース、缶詰(魚の煮付)、レトルトカレー、カップスープ、菓子パンなど栄養素や子どもの食べやすさを考慮した飲食品が”非常給食”として使用されていました。大学生がドーナツを差し入れてくれて、子どもたちに大人気だった例もあります。

いつもとは異なる手順やメニューで、かつ一斉に食事が提供される場合、教員も子ども自身もアレルギーチェックが行き届かない可能性があります。万が一の事態を避けるためには、調理師や栄養士、外部の支援団体(炊き出し等)との養護教諭や担任、そして保護者とどのように情報を共有するのかをフロー等でまとめておくと良いでしょう。

分類「保健指導・健康相談」の低評価項目…心のケアについての防災教育を

心のケアについては、児童生徒はもちろん、保護者や養護教諭を含めた教職員自身にも必要です。

被災後にストレスを受けること、心身に変化が生じることは「当たり前のことである」という前提で、本人がどう向き合っていくのか、どのように周りと関われば良いのかを、防災教育や保健教育として伝えておくと良いでしょう。

筆者はイラストで心の状態を示したり「ストレスの度合いを示すコップ」のイラストを使って、どのくらいまで「ストレスがいっぱいになっているか」を可視化したりできるような資料を使っています。

分類「関係機関」の低評価項目…日頃の業務の中で確認

スマートフォンや固定電話が通じない状況になってしまったら、連絡のとりようがありません。緊急の事態であれば最寄りの災害拠点病院、連携している病院等とのホットライン(職員室や校長室等にある災害時の優先回線)を使うことになります。

養護教諭として、というよりかは「学校として」災害時に外部とどのように連絡をとるのか、という点を確認しておけば、チェックを入れていただいて良いと思います。

まとめ … 前回よりも点が下がらなければ、くらいの気持ちで

できていない項目をできているようにするのが理想的ですが、どうやっても難しいこともあるかもしれません。点数を上げるために無理をしたり、管理職や他の教員とうまくいかなくなったりするようでは本末転倒です。他者の意識や行動に変化を促すことは難しいので、自分にできるところから、です。

考え方として「(定期的にチェックし)前より点が下がらければいい」くらいの気持ちで向き合ってください。

ポイントになるとしたら、異動など環境に大きな変化があった時です。前の養護教諭はできていたけど、新しい養護教諭になったらできない、という事態を避けるために、本稿のチェックシートを使って情報共有や引き継ぎをしていただければと思います。

ひとまずはあまり点数にはこだわらず、少しずつ備えていくためのきっかけにしていただければ幸いです。