各地の社会福祉協議会(以下「社協」)で災害ボランティアセンター(以下「災害VC」)開設・運営訓練や地域住民を対象とした災害VC運営市民スタッフ養成講座等を担当してきた経験から、様々な課題と取り組みの要点が見えてきました。

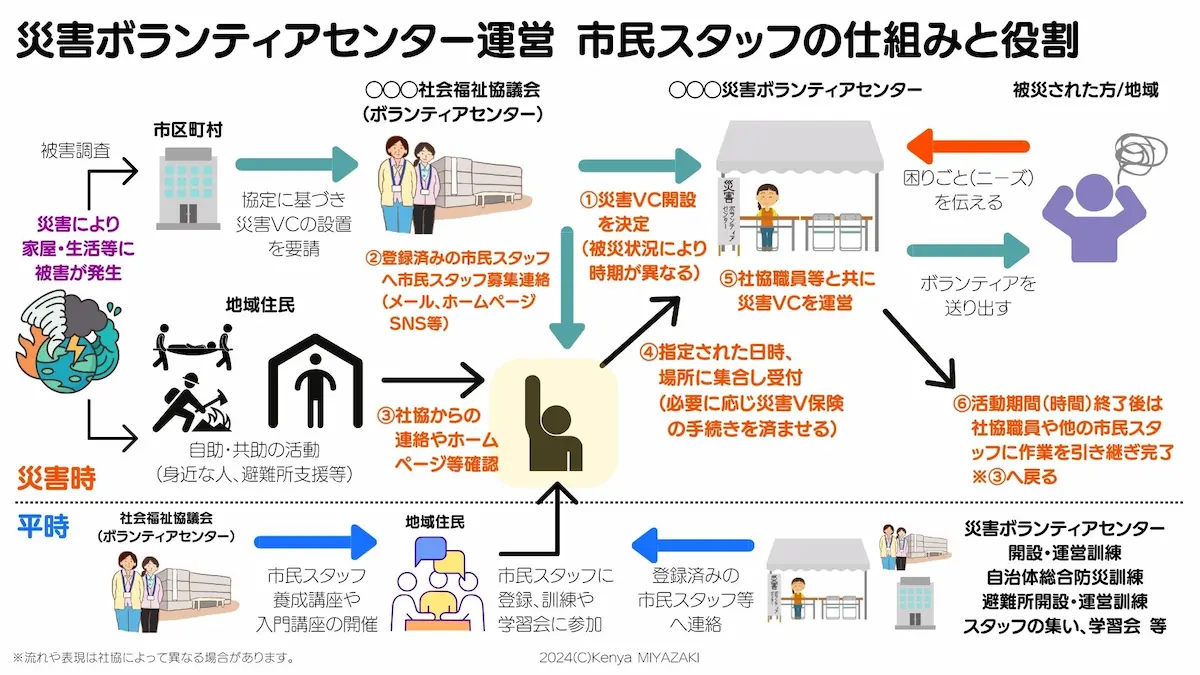

本稿では災害VC運営市民スタッフの仕組みと役割について、図解を交えて紹介します。

災害ボランティアセンター(VC)とは

本稿は社協職員の方や、自治体防災担当者、災害ボランティア活動経験者などを主な対象としていますが、改めて災害VCの基本について確認されたい方は 以下の記事 をご確認ください。

なお同記事では災害VCの運営を担う「スタッフ」や主な機能についても紹介しています。”コーディネーター”や”マッチング”、”ニーズ”といった言葉がピンと来ない、という方がおられましたら、事前にご確認いだたくとスムーズです。

災害VC運営市民スタッフの必要性

災害VCの開設・運営は主に市区町村社会福祉協議会が最前線となります。都道府県社協や社協以外の団体・法人によって開設される場合もありますが、分かりづらくなるので本稿では「市区町村社協が開設運営する災害VC」とします。

なぜ災害VC運営市民スタッフが必要なのか、3つの点で整理します。

社協職員にしかできない業務に人員配置できる

社協は災害専門の組織ではなく、日頃は広く地域の福祉活動を担っています。社協によって事業規模は異なりますが、高齢・障がい・児童など主要な福祉分野はもちろん、地域活動や施設運営など、その取り組みは多岐に渡ります。

従って、社協は災害ボランティア関連以外の通常業務を継続する、あるいはいち早く再開することも求められます。その一方で自治体と締結した協定に基づく「災害VCの開設・運営」という業務も新たに発生します。

通常業務の継続再開、災害VC開設運営、いずれにも総務系(労務・経理・管財等)の業務があります。具体的には前項の記事をご覧いただければと思いますが、開設運営のタイミング決定から設置場所の調整、ボランティア呼びかけの範囲や手順、資機材の準備など様々な事務作業に労力がかかります。当然、当該業務に専念できる専従職員が必要とされますが、上記のように「通常業務」の継続・再開も考慮すると誰もかれも、というわけにはいきません。

限られた人員で人手不足を補うとしたら、特定の職員が負担を負う他にないのですが、それが常態化すれば体調不良や休職・退職といった状況につながります。なので社協も災害VCを盛り込んだBCP(事業継続計画)があると良いのですが、それは 以下の記事 や別記事で紹介します。

マニュアルや訓練を通して「標準化された」災害VC業務であれば、後述する応援派遣職員や市民スタッフでも対応可能です。その分、社協職員が「社協職員にしかできない」仕事に専従しやすくなります。

なお災害VC運営に必要な総務系、特に書類や数字の扱いは最終的には社協職員が扱うことになりますが、事務の大切さを市民の方に知っていただくのも大切です。この点については 以下の記事 をご覧ください。

早い段階から「地域に根ざした活動」が進めやすい

社協は市区町村・都道府県・全国とそれぞれ独立した法人ですが、災害時には全国各地から社協職員が応援派遣に行く仕組みが整っています(長くなるので詳細は省きます)。災害VCのようにある程度統一された仕組みの業務において、応援派遣職員の力は大きな助けになります。

一方でその地域に根ざした活動、地区ごとの細かな対応などは、当該地域の社協職員や地元の人間でなければ難しいこともあります。例えば「地名が分からない」、「方言が聞き取れない」、「コミュニケーションに信頼関係が必要」といった場面では、地元の人が関わることが必要です。

また、大規模災害時は物理的な条件から応援派遣職員が来られない、来るまで時間がかかるといった点も課題になります。首都圏では駐車スペースも少ないので、都県外支援者と地元住民とで駐車トラブルが起きることも容易に想定されます。

市民スタッフは地元の方ですから、被災して支援に来られない可能性はあります(ので、防災講座なども並行して行うことが望ましいです)。市区町村内でも被害の比較的小さい方に頼ることになりますが、地元の人間として案内役になったり、人脈を活かして関係団体等との調整役を担うなど、災害VC運営に関連する様々な面で力になっていただくこともあるでしょう。

外部応援を受け入れることが難しい初期段階から、地元の力を活かした支援ができます。

平時からの災害VC定着が円滑な支援につながる

これは統計ではなく肌感覚ですが、これだけ災害ボランティアが浸透したと感じられる社会情勢にあっても、地域における災害VCの認知度は決して高くありません。

「避難所運営訓練には毎年関わっているけど、災害VCは聞いたことがない」というケースはよく耳にします。一方で「災害VC開設・運営には関わっているけれど、避難所運営訓練には参加したことがない」というケースもあります。

避難所運営は市区町村防災課等が所管(教育委員会等も関係)し、災害VCは福祉課など社協の所管(協定締結等で防災課や他部署が関わりますが)なので、制度設計上、相互連携が難しいのはやむを得ないところではあります。そのあたりも一部社協では打開策に取り組んでいるのですが、それはまた別の記事で触れます。

災害VCがあまり市民に定着していない状態でニーズを把握しようと「災害VCです」と声かけや訪問をしても「いったいどういう組織なのか、信頼できるのか」と疑問に思われるかもしれません。あるいは困りごとを受け付けている、という情報が伝わらず、ニーズの把握が難しくなるかもしれません。

災害VCについて正しく理解している地域住民(地元企業や団体も)がひとりでも多くいることで、円滑なニーズ把握や支援につながります。

災害VC運営市民スタッフの仕組みと役割

前項で災害VC運営を担うことができる市民がいることで「社協職員の負担を軽減し、地域に根ざした活動が行え、災害VCの定着によって円滑なニーズ把握や支援につながる」点について整理しました。

では実際にどのようにして市民スタッフを養成していくのか、どのように継続していくのか、仕組みと役割について図解します。

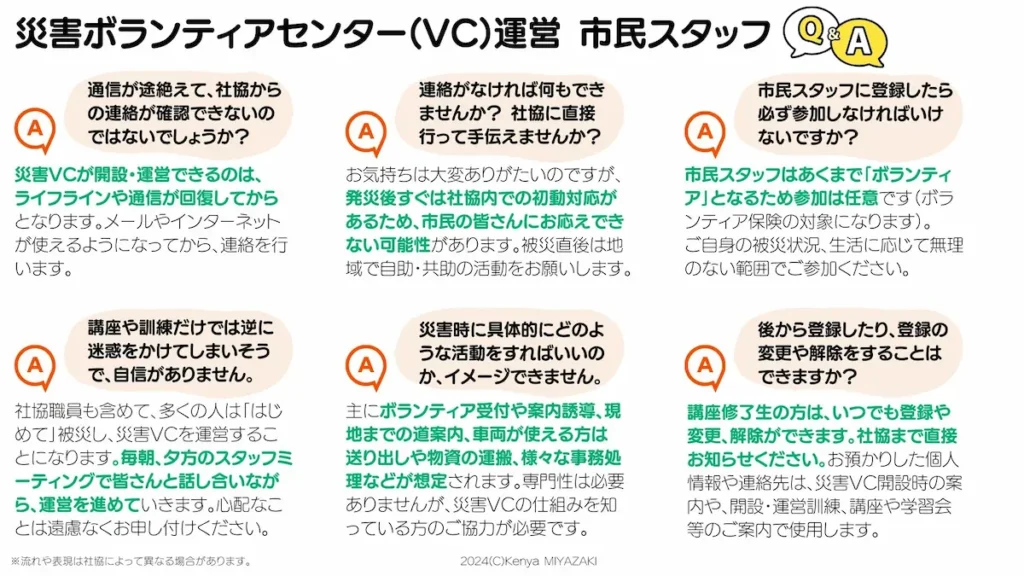

図1は筆者が災害VC市民スタッフ養成講座等で配布している資料です。これまでに実施してきた講座等で同じような質問を繰り返しいただくことが多く、疑問が出てきそうな点を意識して整理しました。本稿では特に社協職員の方々向けに実務的な面をまとめておきます。

発災後の市民スタッフへのアプローチ、流れを明確に

よくある質問のひとつ「結局、我々(市民スタッフ)は、いつどこで何をしたらいいのか」。これは講座を実施する社協として明確にしておかなければならない点でもあります。

図1では「講座修了生を登録する」、「登録者には連絡する(またはHP等で告知する)」、「参加できる市民スタッフに参集してもらう」、「社協職員と一緒に活動する」といった仕組みになっています。

登録制度をとるとらない、メール連絡をするしないなど、細かい点は社協ごとの判断になるかと思いますが、基本的な枠組みは変わりません。なので、上記の図はほとんどの講座でほぼ改変せずに使用しています。

もしこの枠組みに合致しない流れがあるようでしたら、受講生が理解できるように文書や図にまとめて説明することをおすすめします。

想定質問についても、具体的な回答をまとめておく

図2は、よくある質問を一覧形式でまとめたものです。

こちらも細かい点は社協ごとに異なりますが、枠組み・流れと同様に概ねどの社協でも共通して使える内容になっています。こうした質問について具体的な回答ができれば、受講生・修了生の疑問はかなりクリアになると思います。

まとめ ~社協と市民をつなぐきっかけに~

災害VC市民スタッフ養成の到達点は「社協職員と変わらないレベルで開設・運営に携われる市民スタッフが大勢いる」ことです。

そこに至るまでには講座を実施するだけでなく、繰り返し訓練を行うこと、ブラッシュアップの機会を持つこと、何より受講生・修了生と社協との信頼関係が重要になります。

社協がどのように災害VCについて考えているのか、地域住民の方々にどのようなことを期待するのか、しっかりとしたメッセージを伝えることが社協と市民をつなぎ、円滑な被災者支援へとつながります。

これから災害VC市民スタッフ養成講座を検討している、あるいは実施しているが課題がある、そんな方々の参考になれば幸いです。