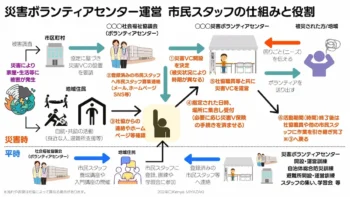

大規模な災害発生時には、消防・警察・行政機関などの防災関連組織だけでなく、様々な地域団体や地元企業等が連携して災害に立ち向かうことが求められます。本稿では、都内の市区町村社会福祉協議会(以下「社協」)さんで実施したワークショップを中心に、研修や平時からの仕組みづくりのポイントをご紹介します。

目次

進行資料・サンプルケースのダウンロード

ケースワークの進行資料、サンプルケースは下記をクリックするとダウンロードできます。PowerPoint形式のままですので、ご自由に編集してお使いください。うまくダウンロードができない、ファイルが開けないといった不具合がありましたら、お問い合わせフォーム よりお知らせいただければ幸いです。

また、Slide Shareでも進行資料を公開しています。