2017年9月10日(日)、愛知県刈谷市内で発達障害児・者の支援に取り組むNPO法人「ぎふと」主催の防災体験会が開催されました。体験会は保護者が中心となり「発達障害児に避難生活の環境、できること・できないことを体験してもらうことで、少しでも落ち着いて行動できるようになってほしい」という想いから企画されました。

体験プログラムの様子

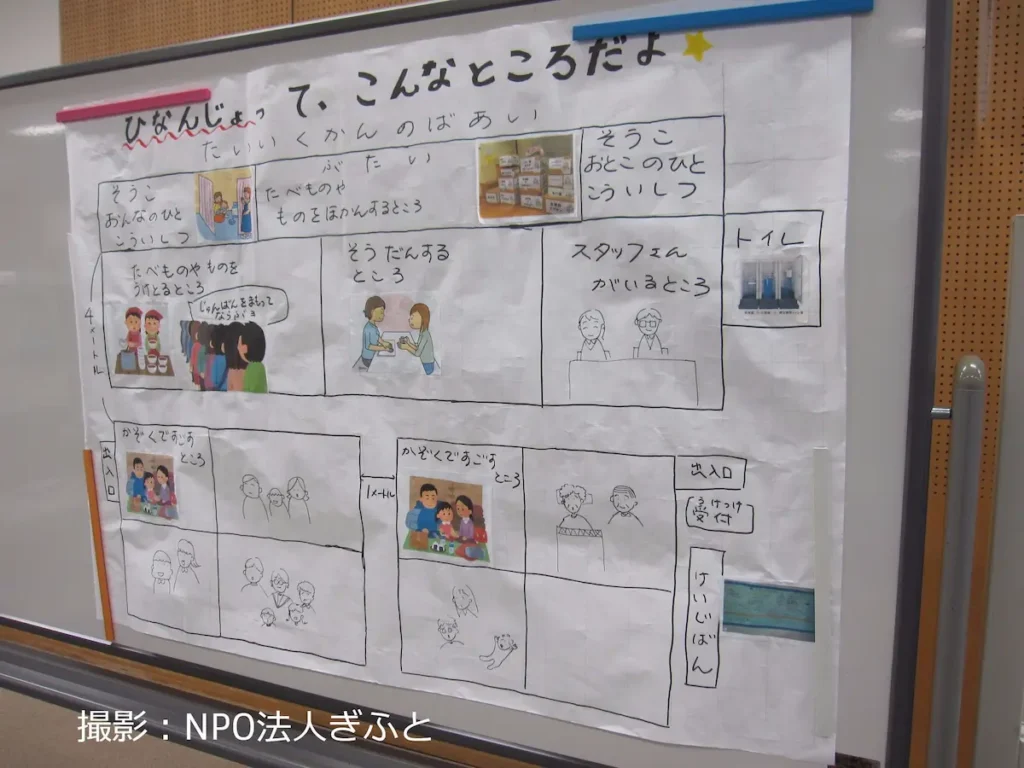

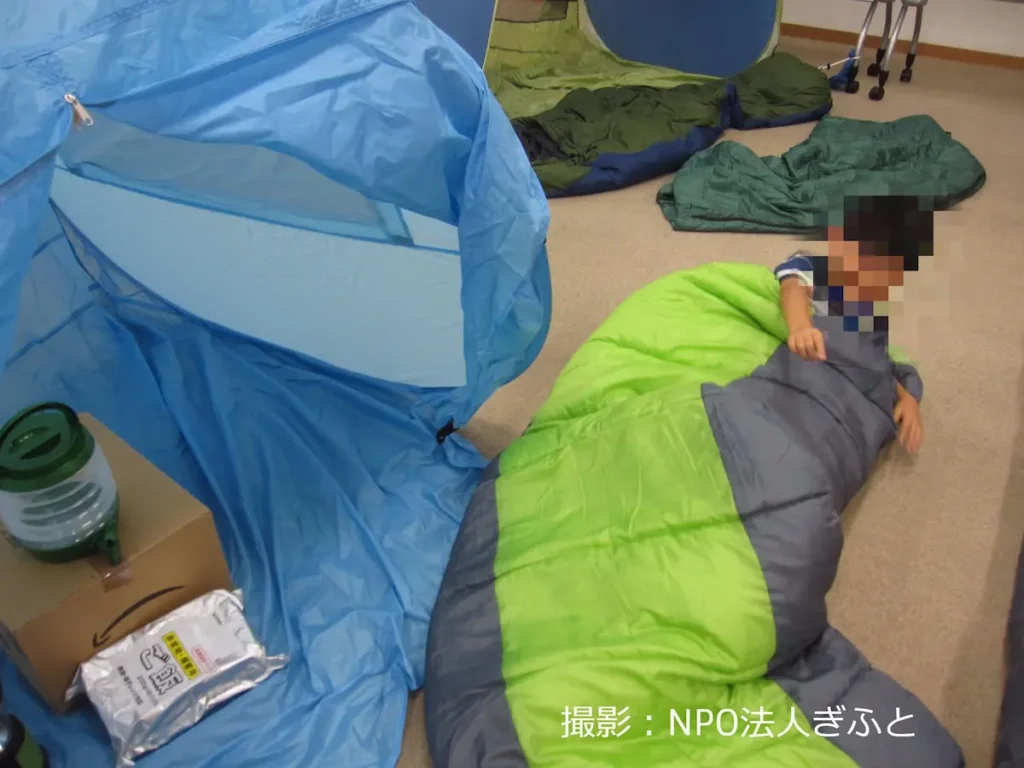

会場を避難所に見立てて、子どもでも分かりやすい案内も掲示されています。非常食の試食や防災グッズの展示、テントや車中泊の体験、避難所についての紹介などは保護者自ら行い、県内で活動する地域の防災ボランティアの方々に協力いただきました。

じゆうあそびコーナーでの個別支援

6月に行われた講演・シンポジウム( 下記の記事 をご参照ください)に引き続き企画・運営に協力し「製作コーナー(じゆうあそびコーナー)」を担当しました。入り口近くに設置されたコーナーには、避難所でもすぐに用意できるダンボールや新聞紙などの廃材、家庭にあるガムテープやクレヨンなどを用意しました。

体験中は、子どもたちの言動や保護者との会話から個々の特性を考えて、子どもたちが自分らしく遊べるように支援しました。クレヨンの取り合いでかんしゃくを起こしてしまった子は、少し離れた場所で別の遊びに気持ちを向けたり、落ち着いて作業することが苦手な子には、一緒に身体を動かして遊ぶなどで対応しました。

ベビークレヨンを高く積み上げる、ダンボール箱で秘密基地と銃をつくり敵と戦う、イスの飛び石を渡る、ダンボールブロックを積んでこわすなど、1人1人が違った遊びを楽しむ様子が見られました。

(言動や保護者の声をヒントに、特性に応じた遊びや声かけを考えます)

体験中の保護者の方やサポートボランティアさんとのお話

参加保護者の方には、あそびコーナーでの個別支援の状況を伝え「好きな動作(登り降り)が見られたので、イスやダンボールで段差を作ったら落ち着いて遊んでいました。ダンボール箱は対角線に別のダンボールを入れて補強すればイス代わりにもなります。」など、被災時の支援や関わり方について特性に応じたアドバイスをしました。

サポートの防災ボランティアの方々には「発達障害は外見で判断しづらく、親のしつけや教育が悪い、忍耐力がないといった言動が、本人や保護者を精神的にも環境的にも孤立させてしまう場合があります。”ここではこうすべき”といった先入観を取り払って、”ひとりひとりに向き合う”という気持ちを持ってください。支援にはどうしても人手が必要になるので、ボランティアさんの協力は保護者の方にはとても心強いです。」といったコメントを伝えました。

まとめ ~子どもの「生きる力」に向き合うために~

グループや少人数での遊びや作業が難しい場合に、それを「みんながやっているから」、「同じじゃないと変だよ」など強制してしまうと、本人も周囲も負担が大きくなるばかりです。個別支援に限界はあるかもしれませんが、本件のように保護者同士が助け合ったり、地域のボランティアさんが協力してくれることで、誰もが安心して暮らせる社会、そして防災につながります。

大切なのは「助ける側と助けられる側」という考え方ではなく、災害という誰もが大変な場面で、自分にできることを考え行動することだと考えています。

子どもたち自身も「どうしたら楽しい(過ごしやすい)か、そうでないか」を考えて、伝えようとしてくれます。“伝え方”に課題はあるかもしれませんが、自分にできることを、できる範囲で精一杯考え、行動してくれた結果です(注:分かりづらいですが「災害時に何もない(落ち着きすぎている)」というのも行動のひとつです)。

それに対して私たちはただ「○○はダメ!」「△△しなさい!」とするのではなく、一度受け止めて「どう関わったらいいのか」を考え、行動することが、インクルーシブな防災のスタートラインなのではないでしょうか。

参加された保護者の方からの報告

◆主催NPO法人のブログでも報告されています。同法人の日々の活動も含めぜひご覧ください◆

2017.9.11 防災体験会報告(全体的な報告)

<記事より一部抜粋>

…防災地区ボランティアさんにご協力いただき本当にありがとうございました。地域には、こんな感じのお子さんもいるよって感じのことをわかっていただき・・どうして対応していくといいのか?関心をもっていただきうれしく思います。

2017.9.13 防災体験会(保護者の方から)

<記事より一部抜粋>

…うちの息子は図工系はあまり好きではない&スタッフの私との参加なので、なかなか帰れないで機嫌がどんどん悪くなるそんなところ、宮崎先生が段ボールでデカい積み木的な遊びや椅子を使った運動やらを誘ってくださり、機嫌回復~

おうちでもよいパパさんなのだろうなと思いました。