筆者は主に首都圏内の大学で災害ボランティアの講義・演習を担当する際、短時間での班編成をお願いすることがあります。なぜそうしたアプローチをするのかについて本稿では紹介します。

なぜ2分以内に班作りをするのか

全員、その場で立ってください。これから班を作ります。5人から7人までを1班として、リーダーを1人決めてください。班ができたら着席します。制限時間は2分です。はじめてください。

30人程度なら1分程度で、50~100人規模でも1分半~2分以内でだいたい班編制ができます。なぜ、このようなことを指示しているかというと、グループワークの際の班編制がめんどくさいから…ではなく「大学生として現実的な災害対応、集団的(避難)行動の規範」を想定しているためです。

具体的には「大教室や食堂等、不特定多数が集まる状況でも冷静に(集団で)行動できるようになる」ことを意識してもらうためのアクティビティです。

「教員の指示に従って避難」がどこまで可能なのか

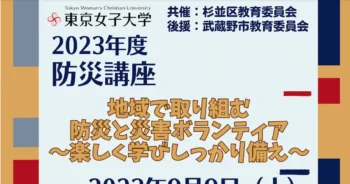

神奈川県内の大学で「全学一斉防災訓練(シェイクアウト訓練)」を想定されており、ご担当者の方々とお話する機会があり、そこでいくつか訓練上のアドバイスをさせていただきました。そのひとつが、上記の指示につながってきます。

大学生の方、教職員の方ならイメージできるかもしれませんが、ほとんどの大学では「災害時は教員の指示に従うこと」というのが原則です。教室に張り紙がしてあったりしますね。

それ自体は間違いではありませんし、ゼミや小教室(~30人程度)なら、問題ないでしょう。実際、上記大学の訓練想定でも、【地震安全行動、安否確認のち、教員の指示に従って避難すること】になっています。ただし、大学は高校までと違い、100人~200人規模の大教室に教員1名、という状況も少なくありません。

では、100人200人の大学生を、教員1人で安全に誘導することができるでしょうか。教員、つまり避難誘導の「リーダー」が1名ということは、”立ち位置”は2つに1つしかありません。先頭をきって避難するか、しんがり(最後尾)で避難するか、です。

教員が先頭きって避難した場合、残る200人の学生の行動は確認できないため「付いてきているはず」という前提で避難しますが、もし後方でトラブルがあった場合に対応は困難です。であれば、教員がしんがりを務めれば良いのかということになりますが、そうなると「誰が先頭をいくのか」ということが課題になります。先頭を行く学生が避難先として指定されている場所を把握していないかもしれません。

いずれにせよ、1クラス3-40人程度の小中学校での授業ならまだしも、100人~200人を超えるような大教室や食堂での避難誘導は、教職員1人では難しい場面が想定されるということです。

安否確認や率先行動のための応急的班編成

最初のアナウンスを確認してください。

心理学者のG.A.ミラーは「The Magical Number Sevenという論文で、人間の認知能力は7つの”かたまり”まで同時に識別できる、としています。この認知的制約から、危機管理・災害対応においては『指示者(リーダー)が直接指揮をとる、指示を出す人間は7人程度が上限である』ということが提唱されています。

教員=リーダーが学生=フォロワー200人を同時に指揮するのではなく、対象を細分化して、責任と権限を与えるということです。

具体的には、最大7人、最低で3人くらいのグループを作ってもらい、そのうちの1名の学生に「リーダー」になってもらいます。リーダーのやるべきことは、班員の安全を確認し、とりまとめ指定された場所へ安全に避難させ、最終的に総合責任者である教員に状況を報告してもらうことです。

訓練においてこのような指示を出すことは、学生を「お客様」としてではなくあくまで「訓練参加者」として扱い、自覚や責任を持たせる、という意図もあります。教員の指示に従うということは、教員の指示があるまで何もするな、ということではありません。状況を判断し、自分にできることを考え、行動するという自覚を持ってもらうことが重要です。

教員の指示がなければ、あるいは適切な指示でなければ、自分で行動を起こすことも時には必要でしょう。

リーダーだから行動するのではなく、行動するからリーダーになる

僕が講義で「2分で班を作って」というのは、準備運動です。一度でも経験することで、いざというとき、気付いた学生が自ら率先して行動を起こし、”リーダー”として行動してほしいと願っています。

自分はリーダーに向いていない、と思う人は無理をする必要はありません。でも、向いている人、力のある人だけが、リーダーになるとは限らないものです。リーダーだから行動するのではなく、行動するからリーダーになり得るのです。向き不向きや上手い下手を、気にする必要はありません。

実際に2分班づくりでも、自ずと誰かが声をかけたり、余ってしまいそうな人をフォローする人が出てきます。大切なのはそれを学生たち自身に委ねて、主体的に動く雰囲気を作ることだと考えています。

皆さんは、限られた時間で(ほとんど)知らない人と助け合えるでしょうか。助けある雰囲気やコミュニケーションづくりに、協力できるでしょうか。もし研修等でチーム分けの必要がありましたら、ご参考になればと思います。