-

【締切】養護教諭の皆さまを対象とした災害対応・防災についてのアンケート調査

締切と御礼、結果について 本アンケート調査は2016年7月25日に締め切りました。合計32名の養護教諭の皆様にご協力いただきました。御礼申し上げます。集計結果及びコメントについては、後日記事を掲載しますので、今しばらくお待ちください。ご連絡が必要... -

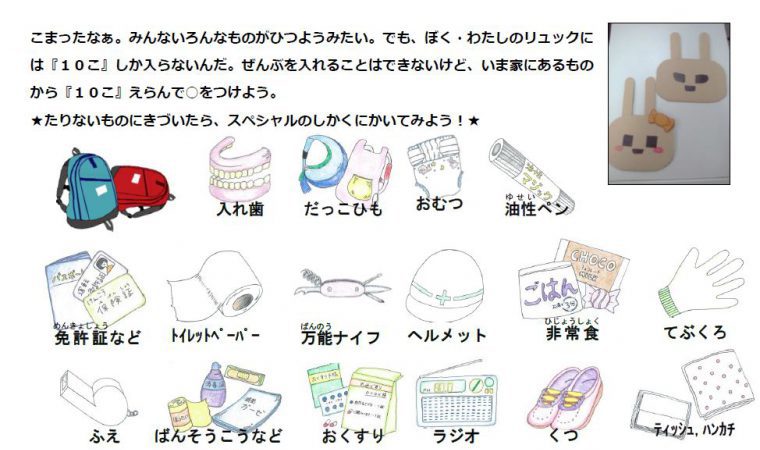

「うさぎ一家のこころの健康(調整中)」プリントだけで防災教育シリーズ

※この記事は2015-10-27に投稿し、2016-05-17に更新されました。 2016年4月14日以降に発生した熊本での地震によって、カウンセリングが必要な小中学生が2,000人を超えているという報道がありました[朝日新聞、2016年5月17日付]。教育委員会が市立小中学校に... -

震災支援チャリティイベントで親子向け防災ワークショップ(2016)

2016年5月7日、8日、お台場で熊本・大分地震チャリティイベントが開催され、先生のための教育事典「EDUPEDIA」による防災教育ワークショップを担当しました。 イベント概要 イベントの概要は以下のとおりです。 /////熊本・大分を中心として、九州全土で大... -

防災・災害支援と”無財の七施”(2016)

毎日が誰かにとっての3.11、1.17、10.23ではないか 東日本大震災の「発生」から5年、というのは世間一般的には節目の年ではありますが、大切なことは未だ続く震災に区切りを設けることではなく、この日にどんな意味を込めて、またどんな行動をとるか、では... -

防災を仕事にしたい学生さんへ【ワークシート付き】|note

この記事は2016年に執筆し2020年に note へ移転しましたが、ワークシートについては引き続き下記からもプレビュー・ダウンロードができます。使い方や注意点などはnoteをご確認いただければと思いますが、要点だけ記載しておきます。 ★このシートは書い... -

ブログデザイン更新テスト(2016)

ブログデザイン更新テスト中です。 -

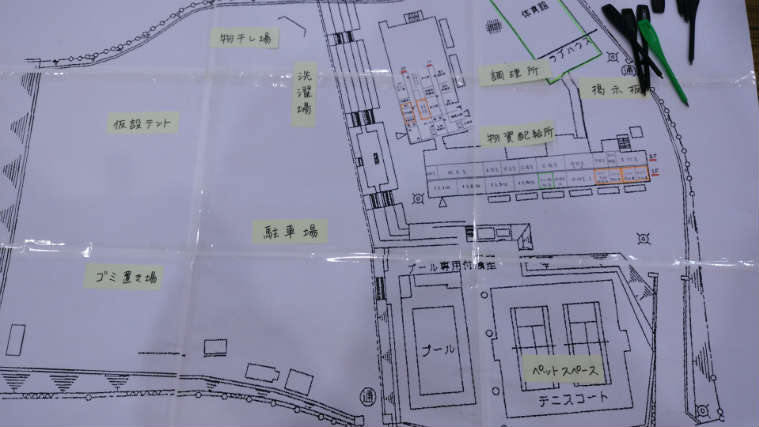

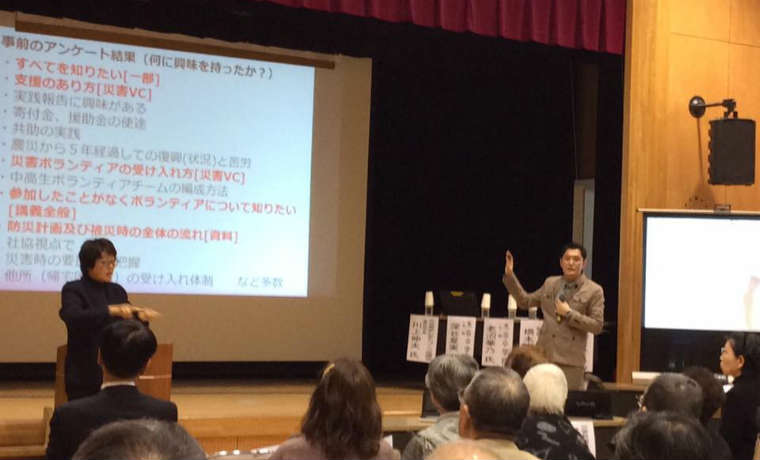

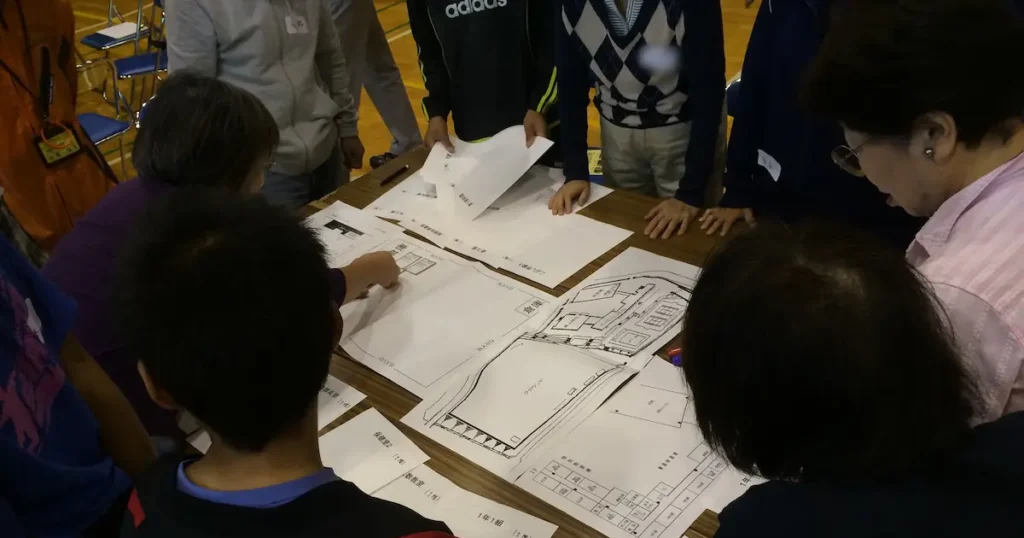

「災害を考えるつどい」で考える”災害から守りたいものは何か”

本日は埼玉県富士見市で、社会福祉協議会(以下「社協」)主催『災害を考えるつどい』が開催されました。以前にふじみ野市社協さんによる同様のイベントで講演とコーディネーターをさせていただいたことがあり、そこに富士見市社協のご担当者の方もいらっ... -

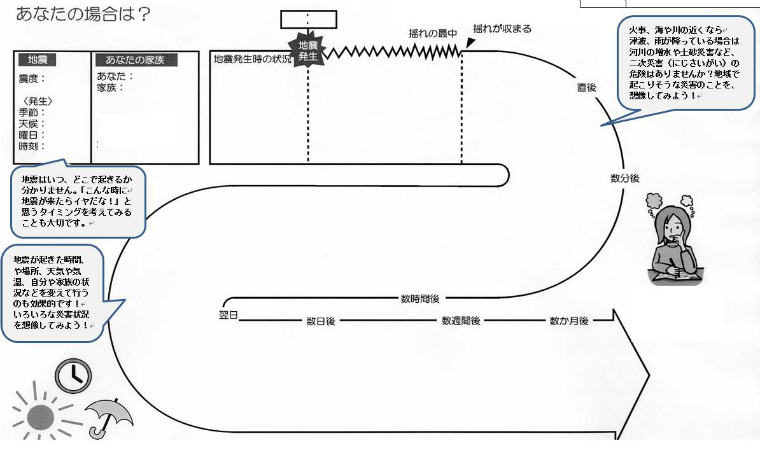

保育園・幼稚園の防災教育研修~3つの段階とイメージトレーニング~

保育園・幼稚園における防災対策や災害対応は、教職員の方だけでなく、筆者自身も含めて保育園や幼稚園に子どもを通わせている保護者にとっても大きな関心事です。本記事では筆者が担当させていただくことが多い保育園・幼稚園の初任者研修や管理職研修で... -

ブログタイトルのきっかけは一本の映画から(雑記2016)

※この記事は2016年2月に公開されました 本ブログをご覧いただきありがとうございます。先だって公開した 以下の記事 を持って投稿100件目(独自ドメイン取得後)となりました。 平均して一日に30件ほどアクセスしていただき、累計でおよそ13000アクセスと...