2016年5月7日、8日、お台場で熊本・大分地震チャリティイベントが開催され、先生のための教育事典「EDUPEDIA」による防災教育ワークショップを担当しました。

イベント概要

イベントの概要は以下のとおりです。

/////

熊本・大分を中心として、九州全土で大きな地震が起こっており、多くの人が避難所生活を強いられています。私たちは東日本大震災支援活動の経験から、継続した支援が重要だと感じています。継続して支援を続けるために、支援側も疲弊しすぎないことが大切です。そこで私たちは、みんなが楽しめるヨガをしながら、その参加費を寄付し、メッセージを集めることにしました。集まったお金は全額、被災地のこどもたちのために活動している団体を支援するために使います。

【主催者】

高橋由紀(株式会社ベビーヨガアソシエイト)

佐藤駿一(東京大学医学部6年生)

/////

被災地の課題を防災教育を通じて伝える

EDUPEDIAの皆さんとは、これまでにも何度か防災教育イベントでご協力させていただいています。

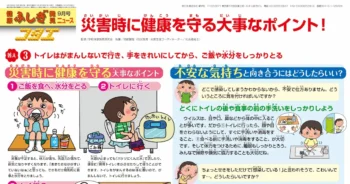

今回の防災ワークショップは、熊本・大分での震災を受けて主催者の一人であり、EDUPEDIAの運営にも関わられている、佐藤駿一さんの「被災地での課題を知ることで、理解を深め、支援につなげていきたい」という想いから企画され、これまでのご縁からお声がけいただきました。同じく主催者である株式会社ベビーヨガアソシエイトの高橋由紀さんを中心に、参加者・スタッフが親子連れや女性が多いということで、地震災害に関わるテーマのうち、女性や子どもに大切なことをピックアップすることにしました。

また、今回のイベントは単なる「防災体験」ではなくEDUPEDIAが関わる”防災教育”として実施されるため、一方的な講演や研修のようなスタイルではなく、親子や子どもも楽しみながら考え、学べる工夫が必要でした。

そこで、東京都が発行している防災ブック『東京防災』に記載されているノウハウを中心に構成し「被災したときに欠かせないものってなんだろう?」、「まず何からやればいいのだろう?」について考えてみることにしました。

他の人に頼りにくい(頼れない)排泄と灯り

選んだテーマは「災害時の排泄(トイレ)と灯り」です。どちらも熊本・大分での震災において、また過去の震災で課題となっているテーマです。そして、このテーマを選んだ理由は「他の人に頼りにくい」点にあります。うんちやおしっこ、灯りは「その時、その瞬間、そのタイミング」で必要なことです。トイレや灯りがなくても待つことができないのです。

必要になるタイミングも人それぞれ、他の人に頼りにくいので各自で備える必要性が高いということになります。ペットのことや薬のこと、障がいのことなど、大事なことはもっとたくさんありますが、どんな家庭、どんな人にも関わりそうなテーマにしました。

「トイレに行きたくなったけど、トイレが使えないので仮設トイレができるまで待ちます」…

「急に必要なものがあって確認したいけど、灯りがないので朝になるまで待ちます」…

というわけにはいかないのは、誰もがが同じですね。ですから「まず何からやればいいのだろう?」と思ったら、排泄(トイレ)のことと、灯りのことを考えてみましょう。

EDUPEDIAとみんなで考える防災教育ワークショップ2016

防災教育ワークショップでは排泄(トイレ)と灯りの2つのテーマを合計2時間(休憩や質疑応答なども含めるので、体験時間は1時間30分ほど)で体験してもらいます。それぞれのテーマの進め方や注意事項についてご紹介します。

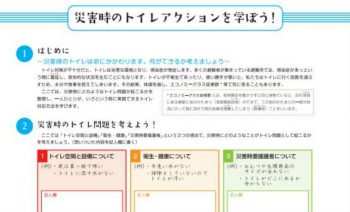

災害時のトイレやおむつを何とかしよう!

まず最初のテーマは「排泄(トイレ)」です。前述したように、災害時の備えや対策において重要なのは「他の人に代わってもらえないもの=自分や家族で解決しなければならないこと」を優先的に考えることです。一番分かりやすいのがトイレです。

子どもがいる方は、例えその子がどんなにかわいくても「代わりにうんちやおしっこをしてあげる」ことはできません。水道や仮設トイレが使えない、トイレが汚いなどいろいろ課題はあっても「誰かに文句を言えば、うんちやおしっこが引っ込む」ということもありません。

今この場にあるものを有効に活用し、用を足さなければなりません。ご自宅のトイレを活用していただくのが一番ですが、車中泊やテント泊など、屋内に入れない場合やすぐ近くに使える仮設トイレがない場合もあります。その「最後の手段」として考えられるのが「ダンボールやビニール袋、新聞紙など身近なものでつくるトイレ」です。

また、赤ちゃんや小さなお子さん連れの家庭では「おむつがなくなったときの代用」として、ビニール袋とタオルでつくるおむつ」なども知っておくと役立ちます。

防災教育Point① 「トイレがなかったらどうする?」の問いかけをしよう

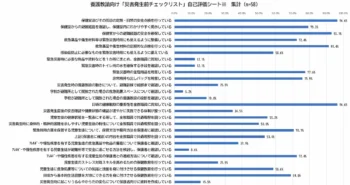

学校の授業等で行う場合は、まず「トイレがなかったらどうなる?」ということを問いかけることからはじめてみましょう。「大変」「困る」といった意見が出てきたら「なにが、どう大変なのか」「どんなことで困るのか」、「その後、どうするか」などを、事前に考えさせるようにします。課題についてよく理解したあとに、解決策として、携帯トイレの備えや、断水時の家庭のトイレの使い方などを指導します。指導にあたっては、下記のホームページを事前に確認し、資料をダウンロードして配布するなどの工夫をすると効果的です。

ダンボールトイレづくりのコツ、工夫

- 使うものはみかん箱程度の段ボール箱が2箱、ビニール袋(45L程度)、新聞紙(見開き2枚)

- ハサミやカッター、ガムテープがあると作業しやすい

- 1箱は穴を開けて「便座」として、もう1箱はくずして4隅を支える、重ねるなどして「補強」につかう。

- ✕「補強」がないと、座って体重がかかった瞬間に壊れて、穴の部分からおしりがスポン!と落ちてしまう

- ◯「トイレっぽさ(背もたれ、便座フタなど)」があると、気持ちが少し楽になる

- ◯ 断水時の家庭のトイレを使うときと同様に「1枚目のビニール袋を便座をあげてから便器(用のダンボール)にかける」→「便座(用のダンボール)を閉じてから、もう一枚を便座(用のダンボール)の上からかける」→「新聞紙1枚を四角く折りたたんで底にしく」→「新聞紙1枚を細かく割いて丸めて入れる」という順番で行うことで、うんちやおしっこの漏れを防ぎ、衛生的に使うことができます。

- 年齢、性別、体格、クセなどでトイレの形も変わるので「自分(あるいは家族)ならこうする」という方法を、事前に考えて実践しておきましょう。

より簡単な作成方法については 以下の記事 も参照してください。

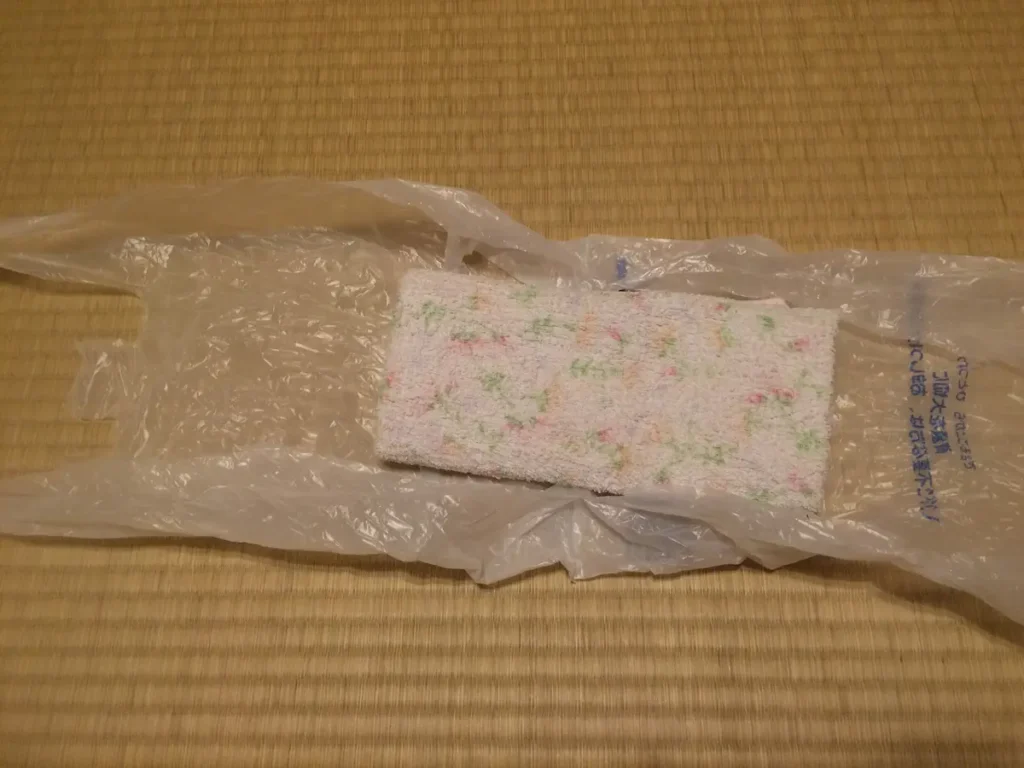

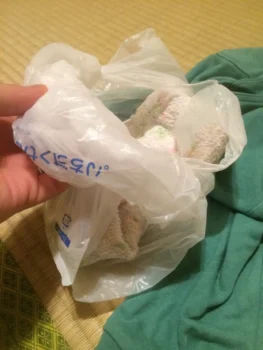

ビニール袋おむつの作り方

記載の内容は「最後の手段」としての方法です。いつものおむつが使えるように、1週間程度は買い物しなくても大丈夫なくらいを目安に、携帯トイレやおむつを備蓄しておくなどの備えが大切です。

- (左上から)レジ袋、フェイスタオル、ハサミを用意

- 取っ手部分と、両サイドを切る

- 両サイドを切ったとき、モレ防止に袋部分を少し残す

- フェイスタオルをたたんでサイズに合わせる

- 背中側の取っ手部分をお腹まわりに合わせて伸ばす

- 背中側の取っ手部分をお腹側に回して結ぶ

- 背中側に結び目がいかないように調整する

- 最後にお腹側の出っ張りを丸めて完成

ビニール袋おむつのコツ、工夫

- ムレたり汚れたりするので「他に手段がない!」ときの対策として考える

- 子どもの体格によってビニール袋やフェイスタオルのサイズは異なる

- お腹周りがきついときは、袋を大きくするか、破けない程度に引っ張って伸ばす

防災教育Point② 「トイレはみんなが困るから、みんなで備える」ことが大切

トイレは「誰か」の問題ではなく「みんな」の問題です。赤ちゃんからお年寄り、車いすの方や外国の人も同じです。「自分や家族のトイレのこと」についての課題や解決策を学ぶことができたら、身近な助けが必要な人たちのことにも目を向けるように指導し、ひとりひとりが備えていくことの大切さを伝えます。

災害時の灯り(あかり)を何とかしよう!

次のテーマは災害時の灯り(あかり)です。「灯りなんて後回しでもいいじゃないか!」と思うかもしれませんが、前述したように大地震等で自宅で停電したり、夜間に避難所や公園などで車中泊・テント泊しなければならなくなったとき、懐中電灯などの灯りはとても大切です。

私たちは夜間でも光があることに慣れた生活をしています。足元や目の前が暗かったら、スイッチを入れればいいだけです。でも、災害によって停電し、そのスイッチを入れても電気がつかなかったら、そして懐中電灯など灯りになるものが何もなかったらどうなるでしょうか。足元や目の前は真っ暗なまま、どこに何があるか分からず、何かを探すことも、身動きすることも、助けを呼びに行くことさえできなくなってしまうのです。

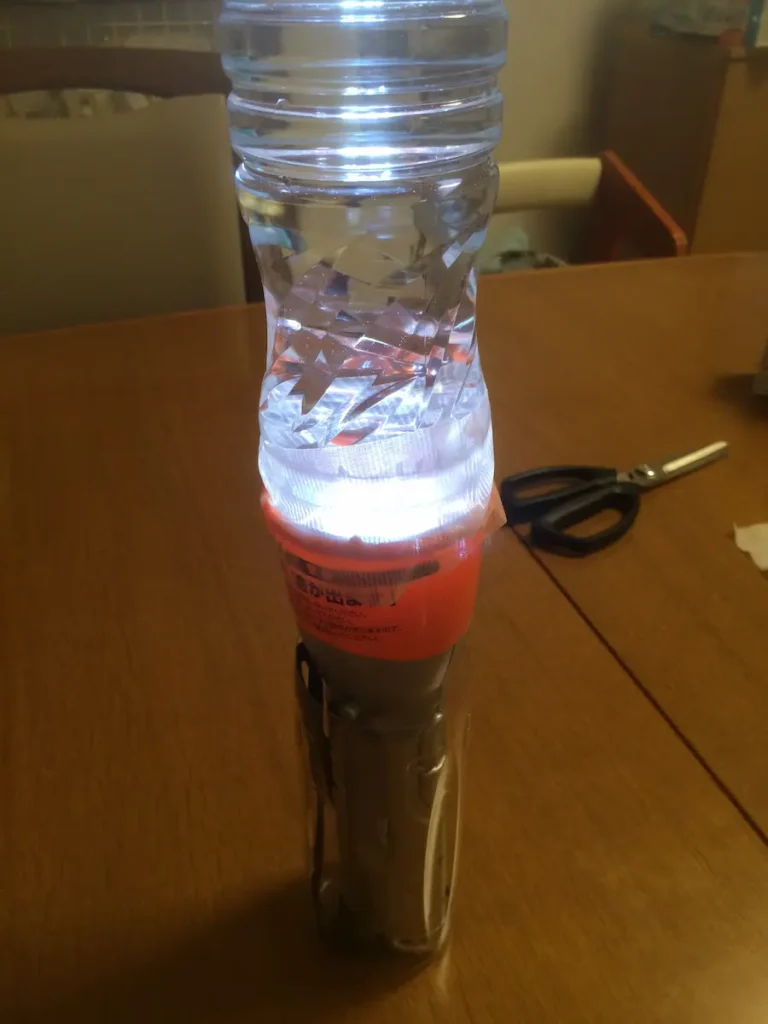

懐中電灯はもちろんですが、避難所や車中泊、テント泊などでは長時間その場所にいることになるため、固定して身の回りを明るくしてくれるランタンが便利です。ワークショップでは、懐中電灯とペットボトル、水というどこにでもあるものを使って、ランタンをつくります。

トイレと同様に、「もし、日常生活から灯りがなくなったら…」という課題について、考える時間を持ちます。児童生徒に、自宅や避難所、屋外にいるときに「真っ暗」になってしまったら、どんなことが心配か、どんな危険があるかなどを考える時間をつくるのも良いでしょう。

ペットボトルランタンの作り方

ペットボトルランダンづくりのコツ、工夫

- 懐中電灯、空でキャップ付きのペットボトルを2本、ハサミ、ガムテープで作業します。

- 一本のペットボトルの中に懐中電灯をいれ、もう一本には水をたっぷり入れて、懐中電灯が入ったペットボトルの上に重ねます。うまくバランスがとれない場合は、ガムテープで固定したり、ペットボトルのサイズを調整したりします。

- 懐中電灯は「前方」を明るくし、遠くを見通すことができます。ただし、手に持つことが前提なので、身の回りを照らし続けたり、長時間使うことが難しいという特徴があります。

- ランタンは「周囲」を明るくし、置いて使うことが前提なので、長時間身の回りを明るくできるという特徴があります。

- どこかに避難するために移動する時や、持ち歩くときに懐中電灯は役立ちます。ただし避難所やテント、車中で生活しなければならいときは、手で持つ懐中電灯は不便です。身の回りを明るくできて、置くことのできるランタンが役立ちます。それぞれの特徴を確認しておきましょう。

- ペットボトルにマーカーで絵を描いたり、模様をつけたりすると、鮮やかなランタンになります。

当たり前の日常に目を向けて、被災時を想像してみよう

携帯トイレやおむつの予備、ランタンなどを災害に備えて事前に用意しておけば、それが一番です。

ここで紹介しているのは「もし便利な道具がなかったとしても、あきらめずに考えて、工夫して、課題をのりきってほしい」という願いを込めての紹介です。当たり前のように使っているトイレ、おむつ、灯りが、当たり前に使えることがどれほど私たちの生活を支えてくれているのか考えることも、大切な防災対策です。

よく講習などで「防災対策は料理とよく似ている」という話をします。

防災本やインターネットの情報はいわゆる「料理レシピ本」みたいなものです。”防災専門家”と呼ばれる人たちなどが「こうすればうまくできるよ」ということを紹介しています。ただ、それはあくまでその専門家がうまくできると言っているだけであって、読んでいる人ができるかどうかは別です。でも、いろんな本を読んだりネットを見ていると「知っている」、「できるような気がする」になってしまいます。

料理のレシピ本を読んだだけで「あ、これなら作れそう」「今度やってみよう」と思っているのと、同じ状況です。でも、いざ作ってみたら火加減や味付けがうまくいかない。家族に食べてもらったらイマイチだった。そんなことがあるかもしれません。

火加減や調味料はレシピ通りがベストだとしても、それと家族や自分の好みは別です。かといって、レシピをアレンジするとうまくいかなかったりします。防災対策、特にいろいろな本やインターネットで紹介されている工夫は、まず「試してみる」ことが大切だと考えています。

やってみて、うまくいかなくてもいいのです。家族と、あるいは児童生徒と一緒に、どうしたらうまくできるかをよく考えて工夫してみましょう。その時間や機会が、一人一人の”防災力”を高めてくれます。

今も続く災害の教訓を活かせるように、そして「あの時やっておけばよかった…」とならないように、ぜひ、いろいろな「防災体験」「防災教育」に、家庭や学校で積極的にチャレンジしてください。