※この記事は2015-10-27に投稿し、2016-05-17に更新されました。

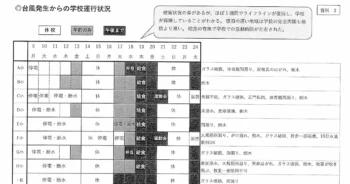

2016年4月14日以降に発生した熊本での地震によって、カウンセリングが必要な小中学生が2,000人を超えているという報道がありました[朝日新聞、2016年5月17日付]。教育委員会が市立小中学校に調査した結果であるということでしたが、こうした状況は更に長期化することが考えられます。過去の震災(阪神・淡路大震災や中越大震災、東日本大震災など)でも被災から3年以上経ってから、様々な症状が現れるということも少なくありません。

『こころの健康』は、いざ大変な状況になってから考えるのはなかなか難しいものです。普段、何気なく考えている「自分が大切にしているもの」や「守りたいもの」、「災害が起きても続けたいこと」などを事前に考える防災教育も、必要になるのではないでしょうか。

▼併せてご覧ください▼

◯ 「大規模災害発生時における学校再開と心のケアハンドブック」について|熊本県教育委員会

なぜ「こころの健康」なのか

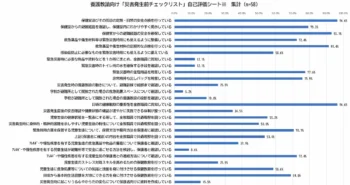

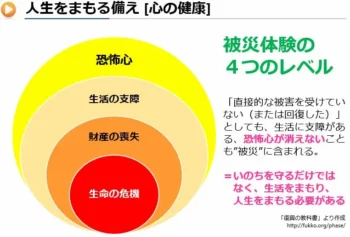

児童生徒を対象とした防災教育で忘れてはならないのは「こころの健康」に関することです。「そんなのは生き残ったあとのことだし、学校ではどうにもならないことだから、別にいいじゃないか」と思われるかもしれませんが「被災する」という体験には、生命・財産の損失や生活の支障だけでなく「強いストレス」や「恐怖心」も含まれます(図)。

つまり、直接的な被害を受けていない地域の児童生徒であっても、報道や何らかのきっかけによって間接的に「被災する」ことも考えられるということです。「地震への不安や心配な気持ちが消えない」「災害のニュースを見たら気持ちが悪くなった」といったときは、少し心がつかれているのかもしれません。そのような異変にいちはやく気付くために『こころの健康状態』を考えることが大切なのです。

災害による心理的な影響は長期化する

あしなが育英会(2012)の調査により、東日本震災により多くの遺児がいることが明らかになっています。そうした遺児の心理的なダメージ、トラウマは長期化するため、教員や家族もふくめて数年間は慎重に対応する必要があります(3年~5年以降に何らかの症状が見られる場合もあります)。つまり「(地震等災害から)もう●●年経つから大丈夫だろう」というものではなく、むしろ年月の経過が、その影響がより心に重くのしかかる場合もあります。

避難所での経験と被災小学校校長先生のお話

身体の健康は比較的、周りに気付いてもらいやすいものですが、こころの健康は目に見えない分、気付かれないこともあります。僕自身の過去の災害ボランティア活動の経験で、東日本大震災当時に校長先生だった方とお話した際に、とても共感していただいたエピソードがあります。

※特定を割けるために、ある程度ぼかして書いています。

身近で親しい人だからこそ、伝えられない想いがある

ある被災地での避難所に行ったとき、ひどくイライラしたり、激しい感情をぶつけてくる子がいました。特に仲が良いわけでもなく、長期間そこで活動していたわけでもありません。子どもとはいえ力いっぱい叩かれればそれなりに痛いくらいです。さて、どうしたものかと思い、周囲の方にお話を聞いてみると「いつもは良い子なんですけど・・・」ということでした。

そのお話を聞いて納得できました。僕はその子にとって「(良い意味で)見知らぬひと」であったということです。つまり「遠慮する必要も、気遣う必要もない、すぐにいなくなる外の世界のひと」であったということです。仲が良い人でもないし、よく見かける人でもない、そのうちいなくなる人。そう思えたからこそ、いらだつ気持ちをぶつけてきたのだろう、と思いました。

逆に彼は、親しい人、いつも見かける人を、とてもよく観察して見分けていたのでしょう。そして、その子なりに一生懸命、遠慮や気配りをしていたのでしょう。だからこそ、周囲の人には手のかからない、良い子に見えたのだと思います。

荒れる児童はいるのは間違いない、外部の人の長期支援が助かった

このお話をしたとき、ある被災小学校の校長先生がこんなお話をしてくれました。少し抜粋してまとめます。

震災後に荒れる児童が増えたのは間違いない。そんなときに外部のボランティアの人が来てくれて、長期間に渡って関わってくれてとても助かった。児童は親や教員のことをよく見ていて、遠慮しているところもあるが、外部のボランティアには遠慮する必要がない。ボランティアの人はとても大変だったと思うが、根気強く付き合ってくれたおかげで、少しずつ改善が見られた。

児童生徒の心のケアというと、保健養護教諭の役割と思われがちですが、上記のように保護者や身近な教員だからこそ伝えられない感情、想いもあります。身近な人も、児童生徒も疲弊しないよう、日頃からの「心の健康」について理解しておくことが必要です。

私たちはつらい状況、悩んでいる身近な方に対して「誰よりも身近にいる自分になら、何でも相談してくれるだろう」と思ってしまいがちです。でも辛いときは「誰よりも身近にいてくれて、いつも感謝しているからこそ、頑張っているのを知っているからこそ、余計な心配をかけたくない」という思いを持つ人がいることを知る必要があります。

それは夫婦間や家族間、小さな子どもでも起こりえることです。

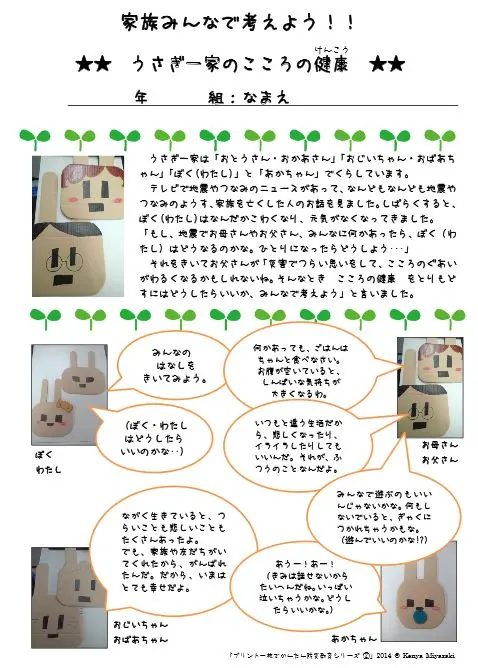

教材「うさぎ一家のこころの健康」

この教材は、比較的考えることが手軽な「普段、好きなことや好きなモノ」をきっかけにして、「心がつかれる」という状況は異常な状態、おかしなことではなく、辛い気持ちを受け入れてもいいのだということ、そして被災後の厳しい生活を、自分自身や、家族、あるいは身近なものが大きな支えになることに気付いてもらうことを目的としています。

また、逆に災害時はそうした「普段好きなものや好きなこと」がなくなってしまったり、できなかったりすることがストレスにつながります。詳しくは後述しますが本教材に取り組むことで「災害時に自分を支えてくれるもの」を理解します。そして「だからこそ、災害で失ってはいけない、守らなければならいもの」があることに気付かせます。それが、様々な防災や災害対策への関心を促すことにもつながります。

身近で支えになってくれる人がいることは重要です。そのうえで、児童生徒や教員自らも、進んで自分の心について考える機会が必要です。これらを踏まえたうえで「こころの健康」の授業を行います。

ワークシートと指導要領について

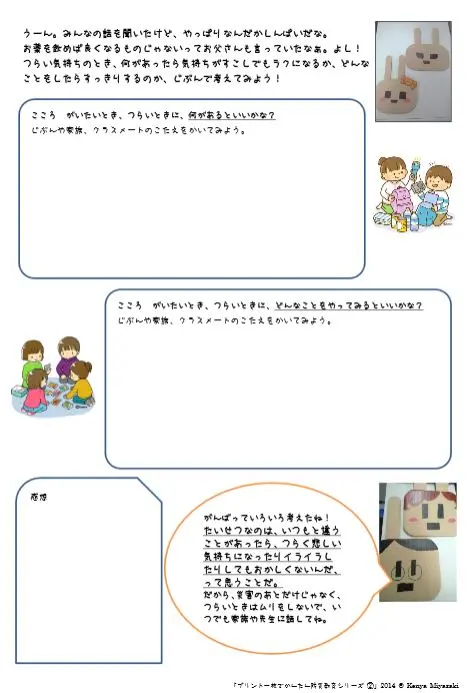

うさぎ一家のこころの健康で使う教材は下記のワークシートです。災害の報道をみて、心配になったうさぎ一家のぼく(わたし)に、お父さんが「こころがいたいとき、つらいときにどんなものがあったら楽しいか、どんなことをしたら気持ちが明るくなるか、考えてみよう」と言っています。生徒はうさぎ一家の家族の話などを参考に、災害後の生活を想像して自分にとって心の支えになりそうなモノ、コトについて考えます。その結果を話し合わせ、どのようにしてそれらを守るか考える、というのがこの教材の進め方です。ワークシートはWordで作成していますので、自由に編集していただいて構いません。イラストはフリー素材を使っています。

指導案やワークシートのダウンロード

(調整作業中です、今しばらくお待ちください)

指導のコツ・ポイントや工夫

最初からあまり難しいことは考えないように伝え、不安なときや心配なときに、自分にとって助けになるモノやコトについて考えてもらいます。

被災するなどして心が痛むとき、つらいときは、そうした好きなものや好きなことが、自分や家族、友人など大切な人を支えてくれることに気付いてもらうように進めます。

最後に、災害によってその好きなものがなくなったり、好きなことができなくなってしまうことがないように、普段からの備えで守らなければいけないものがあることを伝えます。

関連タグ:プリントだけ