2025年7月、都道府県及び市区町村の自治体職員を対象とした広域研修で「災害対応を学ぶ」をテーマに、防災ゲームを活用した座学・演習を実施しました。

防災カードゲーム「クロスロード」|京都大学生協 を用いた研修ですが、自治体職員ならではの難しさや課題について意識していただけるよう構成しました。

本稿では主に自治体職員や公共的な業務に携わる方々向けにまとめていますが、クロスロードを使用した研修等を実施する防災教育の担い手の皆さまのご参考にもなれば幸いです。

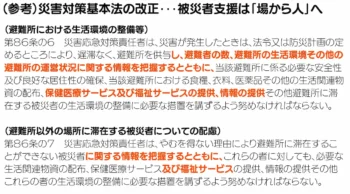

2025年災害対策基本法・災害救助法改正に伴う自治体災害対応のあり方

「場(所)から人へ」そして「災害関連死の予防」等が改正のポイントです。災害対策基本法や災害救助法において福祉サービスの提供及び情報提供や、在宅避難・車中避難を含めた避難者の情報把握や支援などがピックアップされています。もちろん、これらは従前から取り組まれている点ではありますが、福祉的な支援がより強調されることとなりました。

ただし、各自治体のリソースは限られますので福祉サービスも、避難所以外の避難者把握も、今まで以上に力を入れるとなればおのずと限界があります。つまり「法的に正しい、適切な災害対応」を”決断”したとしても、実行することができなくなる可能性があります。

実行に至るまでには様々な「決断」と実行が必要です。今あるリソースで可能な範囲のみで対応するか。非常時に想定される(ボランティア、協定先等)リソースを活用するか。リソースが充分に揃うまで対応を保留するか。被災者援護協力団体の登録制度|内閣府 など、リソースに関連する重要な点もありますが本稿では割愛させていただきます。

様々な決断と実行は災害規模はもちろん、自治体ごと、所属組織ごと、そして個人の様々な条件や情報などが影響します。従って「災害対応を学ぶ」ためには、平時・災害時、各機関の役割、制度など様々な視点から捉えていくことが重要になります。

事例と教訓、防災対策・防災教育の重要性

冒頭では阪神・淡路大震災から令和6年能登半島地震に至るまでの主要な自然災害事例と、それぞれで筆者が体験した特に自治体職員に関わる難しい判断などを紹介し、決断の難しさやコミュニケーションの大切さなどを紹介しました。

行政職の方の対応や判断は「災害対策本部」の決定に拠ります。ただ、前述のとおり現場判断が必要な場面もありますし、いち個人として判断しなければならない(家庭のこと等)もあります。災対本部が適切な決定をするためにも、現場の情報や判断が重要になるので「災害対応を学ぶ」うえで、決断やコミュニケーションは重要なテーマと言えるでしょう。

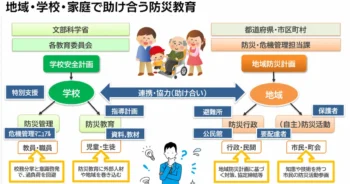

防災対策においては学校・家庭・地域におけるそれぞれの対策の要点などを紹介しました。

本研修の受講生の方々は広く「自治体職員」ではありますが、県庁・市役所勤務の方もいらっしゃれば、保健所や消防、公民館、学校の先生などもいます。同じ自治体職員でも、役割や立場が異なれば必要とされる災害対応や決断、コミュニケーションも変わります。

避難所開設・運営訓練等をとっても、自治体職員・住民といった「地域側」だけでなく、学校管理職の方や教職員など「学校側」との連携も重要です。生徒の参加などもあるとより良いですが、なかなか難しいのも事実です。間をつなぐキーパーソンや団体がいるとスムーズです。

災害情報の収集・伝達とコミュニケーション

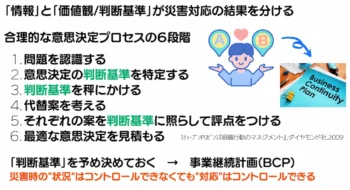

筆者がクロスロードを使用する際に必ずお伝えしている項目です。ある課題がジレンマを伴うような内容(明確な答えがない、正解が分からない)であっても、答えが明らかな内容であっても、情報収集と伝達、そしてコミュニケーションは欠かせません。

特に自治体職員の場合は、現場での対応が必要になる場面もあるとはいえ、原則として法制度、都道府県や市区町村の計画や方針、災害対策本部の決定が前提となります。それらの「判断基準」が災害対応に大きく影響します。

通常であれば充分に情報を集め、時間をかけて検討してから決定することができますが、災害時には限られた情報と時間で判断しなければなりません。時間をかけているうちに被害の様相や被災者の環境が変化し、さらに別の対応が迫られることになるからです。

避難所の細かな課題などは計画やマニュアルで示されることはほとんどありません。その場にいる職員や住民、支援者で議論し、対応を決めていきます。例えば冒頭に記載した「災害関連死」予防のためには、医療・保健・介護・社会福祉など多分野の支援者による連携支援が欠かせません。

話し合いを円滑に進めるためにも、適切な情報収集・伝達とコミュニケーションが必要になります。

災害情報に関する「3つの失敗パターン」を知っておく

災害情報に関連して起きる失敗には大きく3つのパターンがあることもお伝えしました。

- 情報不足による失敗

- 情報収集に時間をかけすぎたことによる失敗

- 思い込みや先入観による失敗

1つ目の「情報不足」に起因する失敗は、文字通り正しい判断に必要な情報が足りなかったというパターンです。2つ目は情報不足にならないよう、情報を集めるのですが、そのために時間をかけすぎ、適切なタイミングで判断できなかったパターンです。3つ目は「多分大丈夫だろう」、「●●であるはず」などの思い込みや先入観で、判断の必要性を認識できなかったパターンです。

個人的な経験則では、多くの失敗はこれらのいずれかによって起きているように感じます。逆に言えば、必要な情報は集める、適切なタイミングで決める、思い込みや先入観を日頃から意識する、といったことが、災害時の判断やコミュニケーションには重要です。

クロスロード体験、ポイントは「まず決める」ということ

これまでの説明を踏まえてクロスロード「神戸編」と「災害ボランティア編」を体験していただきました。

筆者が考えるクロスロード体験のポイントは「まずYESかNOで決める」ということです。前項で示したように、災害時の判断には然るべきタイミングというものがあり、その時点で判断に必要な情報が全て揃うとは限りません。その時、その場にある情報やいる人たちで、より適切な対応を限られた時間で模索しなければなりません。

「YES/NO以外にも選択肢がある」という意見もありますが、個人的にはどんな決定も「YES/NOの先にある」と思います。

例えば、ある物を「配る/配らない」という判断が必要で、どちらも課題があるとします。「●●のようにすれば問題がおきないはずだ」という第三の選択肢を出されたとしても、現場の感覚からすると「だから●●するために、配るの?配らないの?どっち?」となるでしょう。

つまり第三、第四といった「理想的な」選択肢は、常にYES/NOの延長線であり、そこを飛ばしての判断は考えにくいです。まして、自治体職員の方であればこのあたりの感覚、より具体的にご理解いただけるところかと思います。

情報共有のワールドカフェ

クロスロードを踏まえて、気付きや課題、各自治体の取り組み等について意見交換を行ったのち、情報共有のワールドカフェ(各班の発表をそれぞれが見てまわる)を行いました。

まとめ ~自治体職員だからこそ”私”の判断を大切に~

自治体職員として”公”の判断は、繰り返し述べているように各種計画、制度、そして災害対策本部の決定に準じるところが大きいです。ただ、自治体職員も一人の人間です。消防・警察・自衛隊等であればご家族の方々も一定のご理解があると思いますが(それでも、複雑な感情はあろうと思います)、すべての方がそうとは限りません。

自治体職員の”私”を犠牲にしなければ成り立たない現場を減らすためには、こちらも繰り返し述べているように、日頃の教育訓練やつながり、もっと言えば信頼関係づくりが必要です。学校で、地域で、家庭で、助け合って備えなければなりません。

何より、自治体職員の方ご自身が”私”の判断を大切にしていただくことが必要です。自分にとって「何が大切なのか」をよく考え、判断していただくことが本当の「災害対応」なのではないかと思います。