地震だけでなく、大雨・洪水、台風、土砂災害、豪雪、噴火と様々な自然現象に伴う災害と共に暮らしていかなければならない私たちにとって「災害情報」はとても大切です。皆さんも「●●注意報」や「●●警報」「避難指示」といった言葉を、テレビ等で見たり、聞いたりしたことがあると思います。

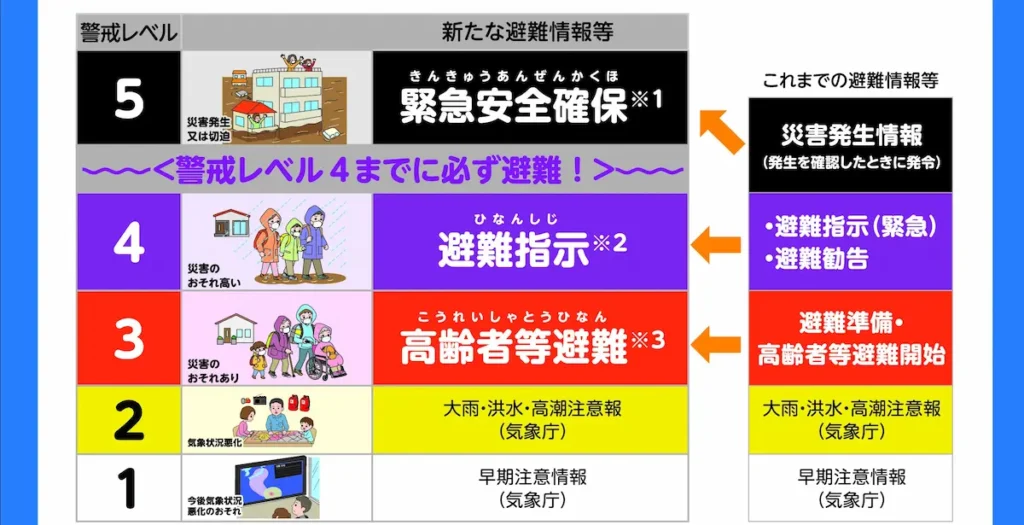

2021年5月以降は新たに「警戒レベル」という情報も登場しました。何となく聞いたことがあるけど、具体的な意味や違いがよく分からないという方も少なくないでしょう。それぞれの情報について、まとめました。

関連タグ:災害情報

どこが、何のために発表する情報かを整理する

まずは『注意報・警報・警戒レベル・避難指示を見たり聞いたりしたら…』ということで、簡単な図にまとめてみました。予めお伝えしておきますが「注意報だからそれほど深刻ではない」というものではありません。むしろ「注意報が出たのだから、警報や特別警報になるかもしれない」と気を引き締める、と考えてください。

まず、ポイントになるのは「誰が発表している情報か」ということです。この図では次の3つに分類しています。厳密に言えばいろいろ出てくるかもしれませんが、一般に分かりやすい程度の情報で整理しています。

記事執筆当時(2014年前後)では、図でまとめて整理しながら伝える必要がありましたが、上記のリンクにある資料で分かりやすくまとめられています。こうして日々、防災対策はアップデートされていくのだと実感します。

警報・注意報等:気象庁が気象業務法に基づき発表する情報

詳しい内容は気象警報・注意報の種類(気象庁)で見ることができます。

注意報

「災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報」のことです。今後の情報に注意し、警報へと変わる可能性があることを意識して備えてください。

警報

「重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報」のことです。河川やがけの近くなど、ハザードマップで危険が想定される地域の場合は、避難所の開設等に関わらず、高台や離れた場所の施設等へ移動する、またはその準備をしてください。

特別警報

「警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まっている場合」のことです。ハザードマップで危険が想定される地域の場合は、被災の可能性が非常に高くなっています。在宅する場合でも2階以上へ、または近隣のマンション等の2階以上への一時避難なども含め、命を守る行動をとる必要があります。

市町村(長)が、災害対策基本法等に基づき発表する情報

注意報・警報等は気象庁が発表するものですが、「警戒レベル」や避難指示などの「住民の行動を促す情報」は、市区町村が発表します。

警戒レベル

警戒レベルは市区町村が示す避難情報について、1(早期注意報)~5(緊急安全確保)までの5段階の数値で示したものです。Twitterなどの画像で大きく「警戒レベル4」あるいは「警戒レベル5」といった表示をご覧になった方もいるかと思います。ぱっと見てその危険性が分かりやすくなっています。

警戒レベル3/高齢者等避難(旧:避難準備・高齢者等避難開始)

災害時要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・外国人等、避難を含む災害対応で配慮が必要な方)や避難行動要支援者(自力での避難が困難な方、自治体の避難行動要支援者名簿等に登録されている方等)などは、避難を始めてください!という段階です。

変更に伴い、旧情報にある「避難準備」がなくなっているのが特徴です。準備ではなく、行動してください、というメッセージがより強くなっています。

警戒レベル4/避難指示(旧:避難指示(緊急)、避難勧告)

災害が起こる可能性が高く、命を守るために災害が想定される地域から速やかに避難してください!という段階です。

変更に伴い、旧情報にある「避難勧告」がなくなっているのが特徴です。「勧告」や「(緊急)」といった表現が分かりづらいため「指示」というはっきりしとした言葉に統一されています。

(参考)緊急地震速報と国民保護サイレン

緊急地震速報は「地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせる情報」のことです。頑丈な机やテーブルの下、柱の近くなどで姿勢を低くし、じっとしていてください。NHKのサイト「そなえる防災」などでも分かりやすく紹介されています。

国民保護サイレンは国が国民保護法に基づき、武力攻撃から国民の生命・財産を守る緊急の対応が必要な場合に発令する情報です。都道府県、市区町村を通じて私たちに届きます。防災無線などからお知らせを聞いたことがある方もおられるでしょう。

「安全な場所(避難場所)」をいくつか想定しておきましょう。

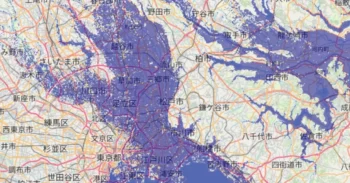

「安全な避難場所」は、地域や災害によって異なります。海や河川、山肌の近く、他の土地より低い場所などは避けてください。事前に決めておいた、指定された避難所へ行くことが安全とは限りません(大雨からの避難中に、側溝にはまり、亡くなった方がいる事例もあります)。

特に大雨・洪水等では、自宅や周辺の2階以上部分に留まる『垂直避難』という方法が、河川から離れて高台などに向かう『水平避難』より安全な場合もあります。そのうえで、まずは上記の各種災害情報の名称と、その意味を憶えておいていただければ、その情報を耳にしたとき「どれくら危険が差し迫っているか」を判断する基準になるでしょう。

改めてお伝えしておきますが「注意報」や「避難準備情報」だから大丈夫ということでありません!注意報や準備情報が出ている=何らかの災害の危険がある、と考えてください。「この程度なら大丈夫だろう」という思いが、ちょっとした油断が、大きな被害につながります。

自分や家族の命より大切な財産、イベントなどありません。もし、これらの情報を耳にしたら、心と身体を引き締め、命を守る行動をとってください。