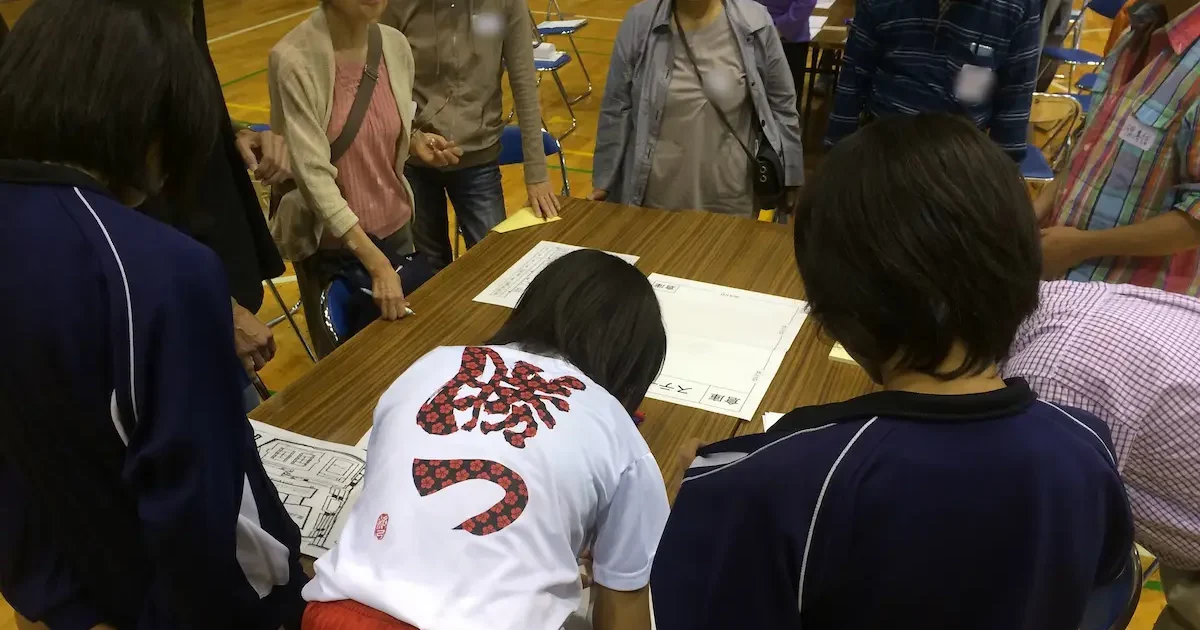

都内の社協さんが主催する避難所運営ゲーム「HUG」研修をお手伝いさせていただきました。中学生が27名、地域住民の方が30名、合計で約60名の方にご参加いただき、中学生と住民の方が一緒に考えられるような班編制で実施しました。

HUGについて

HUGについては 下記の記事 で詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

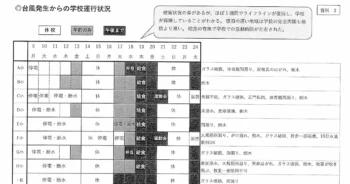

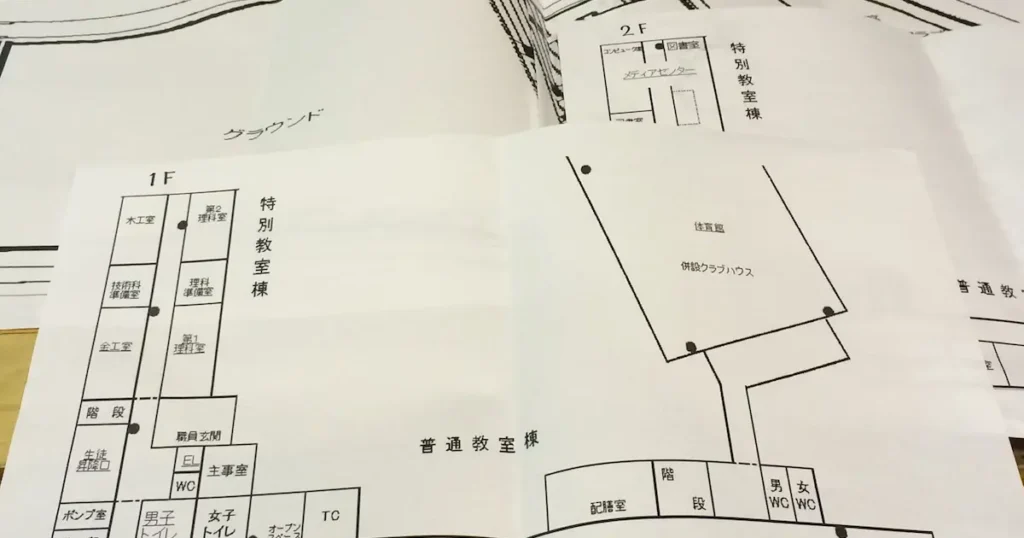

実際の学校地面を用いた方法

今回のポイントは『会場となる中学校の敷地図、間取り図を使ったこと』にあります。

実際の図面を使うことにより、イメージがつかみやすくなります。なお、体育館についてはA3用紙を4枚組み合わせた大きさを扱うと、HUGで用いるカードとの縮尺が概ね合いますので、参考にしてください。

- 避難者受付名簿

- 要配慮者受付名簿、対応票

- 資機材管理表

といった様式も、市から事前にご提供いただき使用できる状態にありましたが、中学生の参加が急遽だった(27名の参加は当日になって分かりました・・・)こともあり、今回は使用しませんでした。具体的な様式を用いたほうがより実践的になりますので、学校・地域で実践される場合は、所定の様式を使用されることをオススメします。

中学生が参加することによる効果

実際に中学生にも参加してもらうと、積極的な意見がどんどん出てきます。僕はあえてファシリテーターを配置せず、班の中で自然発生的に生まれるリーダーシップ、コミュニケーションを大切にしたいタイプですので、今回も「住民の方は積極的に中学生に話しかけ、学校の情報を教えてもらってください」と促しました。

下記は中学生から出てきた意見の抜粋です。

● (間取り図には書いていない)特別学級専用の玄関があり、障害者の方の支援に使えるのでは。

● 特別教室にはいろいろな物が置いてあり、間取り図で見るほどのスペースはないと思う。

● 相談室はおもちゃがあるので、子供向けの「遊戯室」にしてストレス発散に使ってはどうか。

どれも「学校を使っている」生徒だからこその意見ですよね。避難所運営において、大変重要な情報です。

避難所運営では、その学校に通う児童生徒も「関係者」になります。特に中学生にもなれば「子ども扱い」せずに、大切な地域の一員、運営メンバーの一人としてその声に耳を傾ける場や機会も必要でしょう。毎日学校を見ている先生や児童生徒は「その学校の専門家」なのです。これからHUGを実施しようとされている地域の方、学校関係者の方はぜひ児童生徒の参加を促す工夫をしていただければと思います。

運営時の注意点など

中学生による自発的な発言や、質問への回答があれば指導者はもちろん、地域の方々など他の参加者も一緒になって発言したことを評価してあげてください。ましょう。些細なことかもしれませんが、そのわずかな経験が、いざという場面で自ら行動する自信へとつながります。

HUGは完成された教材です。最低限の注意点だけふまえて、まずは実際にやってみましょう。児童生徒の段階であれば、「避難所の状況」が何となくでもイメージできて、そこで自分なりの考え、意見を持つことができれば良いのだと思います。

ぜひ、皆さんの学校・地域でも実践してみてください!