東京都H市では、大学生と住民が一緒に地域のことを考えています。

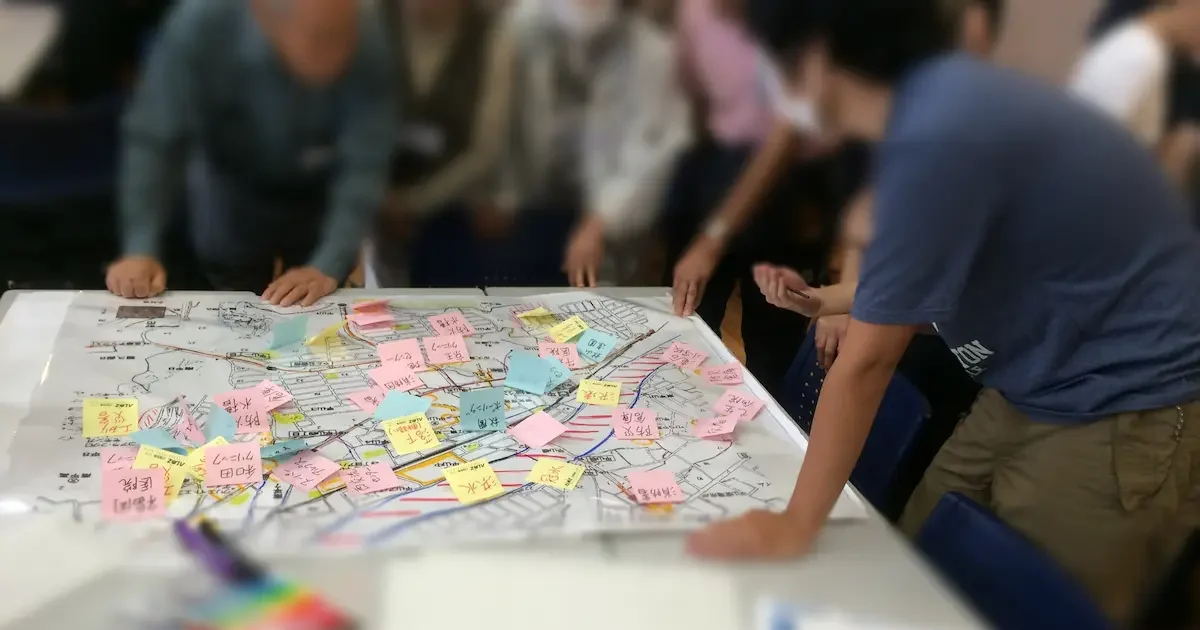

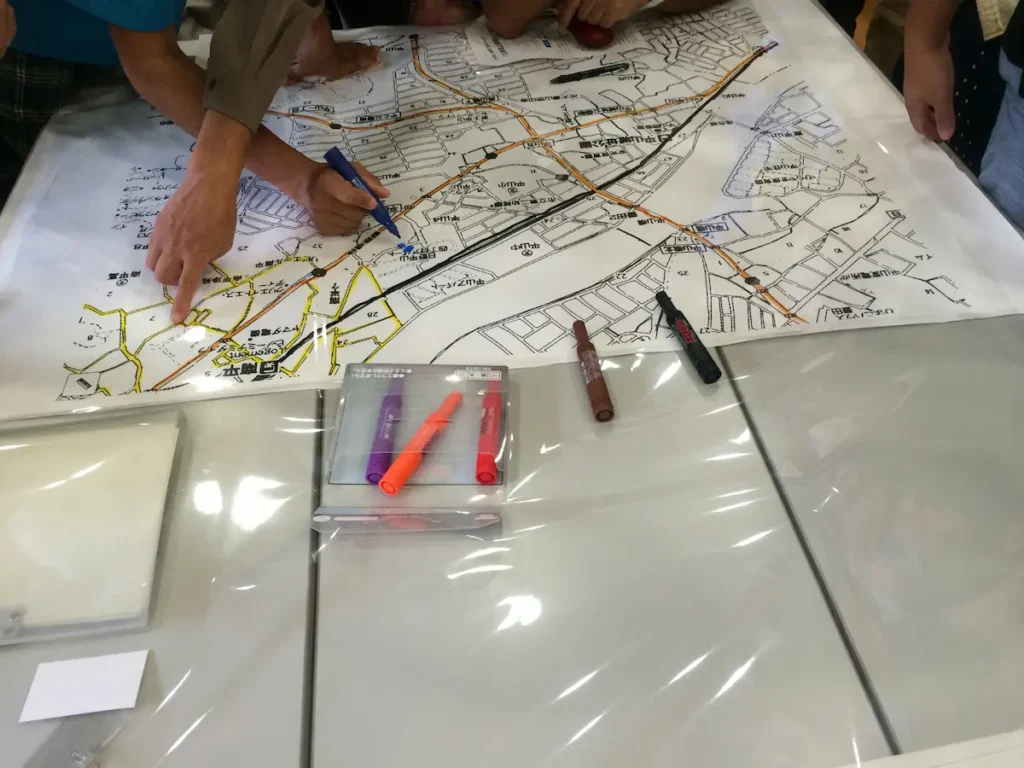

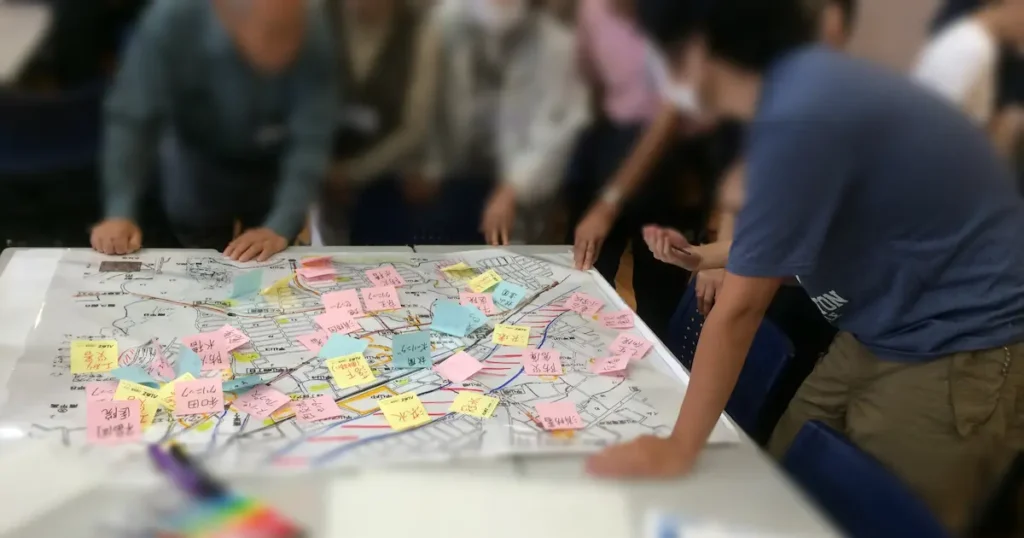

災害図上訓練は、大きめの地図にビニールシートなどをかけて、マーカーで色塗りをしながら防災資源の洗い出し、災害危険箇所の発見、地域防災活動のあり方などを考える、訓練様式のひとつです。

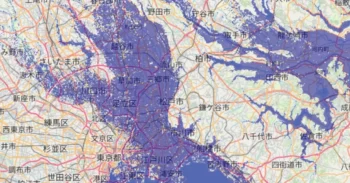

厳密には様々な手法やアプローチがあり、細かな分類の考えられるプログラムですが、まずはそのようにご理解いただくのが分かりやすいです。そして、広島や京都、兵庫などで発生した水害や土砂災害から命を守るために、とても大切な訓練のひとつです。

水害や土砂災害の基礎知識についてはカテゴリ「防災基礎知識」で改めてご紹介しますが、命を守るポイントはふたつあります。

ひとつ『自分が住む地域・地理のことにどれだけ関心を持ち、知っているか。

ふたつ『気象災害の基礎知識を持っているか』

です。どちらかがあれば何とかなるかもしれませんが、どちらもないとすると、リスクはかなり高まります。

灯台下暗しというやつで、地域のことを知っているようで知らないことはよくあります。水害や土砂災害は地域の歴史なども関わりますので、いろいろな方の話を聞いてみたら「そんなこともあったのか」と気付くことが多いのもDIGの特徴です。

訓練としての効果は高いDIGですが、その反面きちんとやろうとすると主催者、参加者、指導者それぞれに負担も多く準備が必要です。テーマ設定、地域選び、大きな地図、ビニールシート、マーカー、ふせん…主催者側が準備するものがたくさんあります。

地域のことに詳しい人ばかりではないので、何も分からないと書き込みペースが遅くなることもあります。また、参加者が想定災害について何も分からない状態だと、災害危険箇所の想定ができなかったり、誤った想定になったりします。

作業に慣れていない参加者の方々がいれば、一度にたくさん書き込むような指示を出すと「そんなに出来ないよ!」とか「何をどう書いたか分からなくなった」なんてことにもなりかねないので、指導側の力量も大きく影響します。このようにハードルは高いけれど、その分、正しく行えば(特に水害や土砂災害対策に)効果を発揮できる訓練と言えます。

大雨警報や土砂災害警報の発報基準、避難指示、がけ崩れや土石流、地すべりの違いなど、水害や土砂災害から身を守るために知るべきことはたくさんあります。DIGはそうした基礎知識の学習と並行して行うことで、より高い効果が期待されます。

★★ こちらの記事もご参照ください ★★

地域で水害・土砂災害が想定される方は、役所や学校、社会福祉協議会、ボランティア団体などと連携して、積極的にチャレンジされることをオススメします。