本日は 全国公立高等学校事務職員協会 さんの研修会でした。

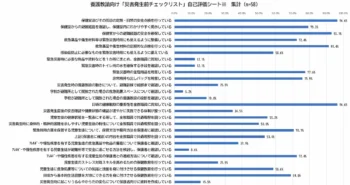

今回の研修の大きなテーマのひとつが「防災管理」です。「防災教育」は何となくわかるけど「防災管理」ははじめて聞いた、という方も少なくないかもしれません。兵庫県(1995)の報告書をもとに簡単にまとめると、次のようになります。

・児童生徒等に対して、災害・防災に関する学習を行うのが「防災教育」。

・児童生徒等を守るための、学校としての備えが「防災管理」。

そう整理するのが、一番分かりやすいでしょう。

防災教育と防災管理は車の両輪であり、どちらが欠けても児童生徒、そして教職員の命に関わる可能性があります。具体的な例は「釜石のできごと」と呼ばれている、釜石東中学校の対応からも考えられます。

生徒の行動は「防災教育」の結果と考えられますが、同時に学校管理職・教員の適切な避難指示があったかことも事実です。詳しい経緯、教員の指示内容については筆者が企画・監修に携わり、東京都教育庁が作成した映像教材「助け合う防災教育」で確認することができます。

※映像DVDは東京都教育庁が貸し出していますが「お問い合わせ」からご相談いただいても対応いたします。

「避難経路の確保(及びそれに基づく誘導)」は『防災管理』の範疇、すなわち学校として備えるべきこととして考えられます。従って、「釜石のできごと」の事例は単なる奇跡でもなければ、「防災教育」だけの結果でもなく、「防災管理」の結果でもあるのです。

「防災教育」が重要なのは事実であり、推進しなければならないことに間違いありません。ですが、その前提として「学校としての備え」が不充分だとしたら、児童生徒がどんなに災害について詳しくても、命を、被災後の生活を守ることは難しくなります。

「学校」だけでなく「地域」や「家庭」での備えについても同様のことが言えます。これからの防災対策では「防災教育」で児童生徒ひとりひとりの防災力を高めるとともに「防災管理」によって、学校・地域・家庭の防災力を高めていくことも、求められています。

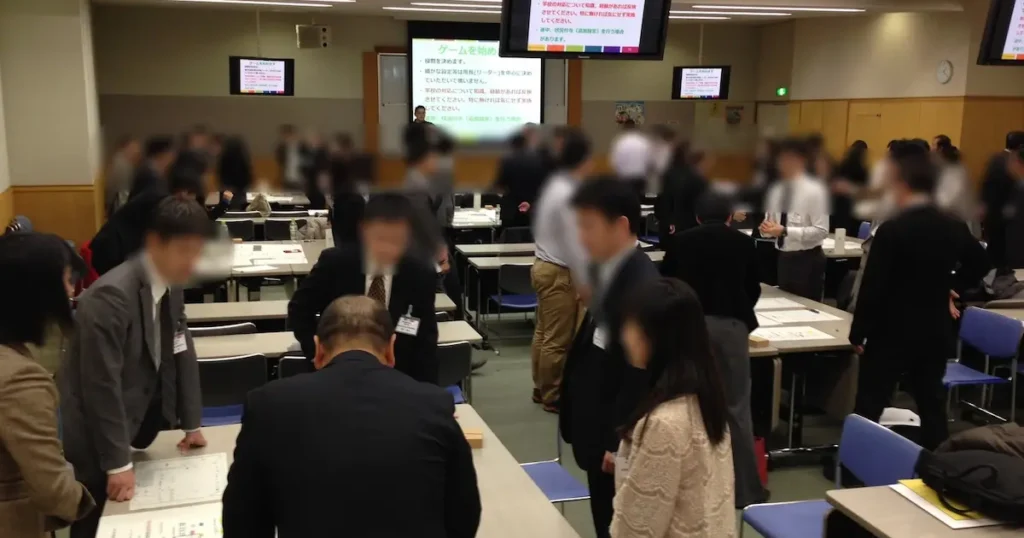

講習では「避難所運営ゲーム」も行いました。ゲームについての詳細は下記の記事をご覧ください。

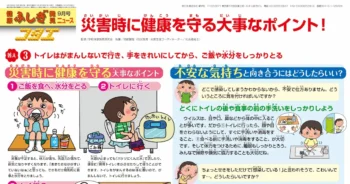

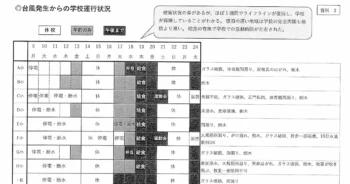

避難所運営は「防災管理」の課題が表面化しやすい場面のひとつです。児童生徒に「避難所や避難生活について学ばせたい」時は、必ず「学校としてどのように備えており、教職員はどの程度そのことについて理解しているか」を必ず確認するようにしてください。

※本記事で使用している写真は中央大学ボランティアセンター様よりご提供いただきました。