経験則– tag –

-

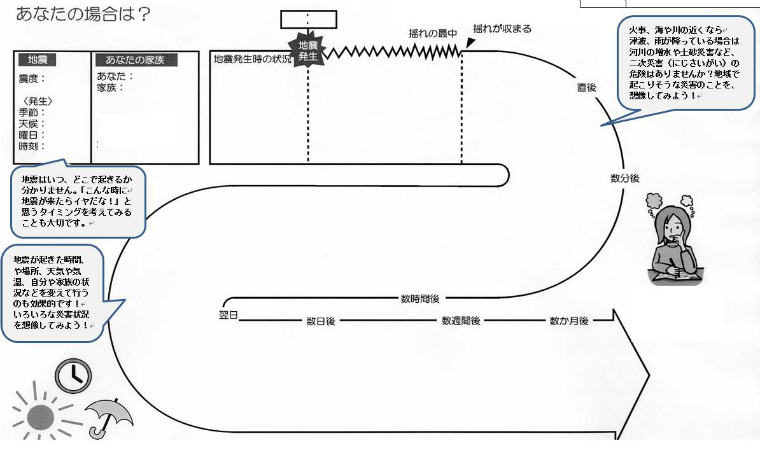

プリントだけで防災教育シリーズ『災害状況を想像する力を身につけよう』

適切な災害対策・防災活動のためには「災害によってどのようなことが起きるか」を想像する力が大切です。 地震の揺れによって家具が倒れる"かもしれない"と想像することで、倒れないようにしようという対策につなげることができます。さらにもう少し具体的... -

市民スタッフが災害ボランティアセンター運営訓練、東久留米市

概要 東久留米市社会福祉協議会(以下「社協」)主催「災害ボランティアセンター市民スタッフ養成講座」を受講した市民スタッフを対象に、フォローアップ講習として『災害ボランティアセンター運営訓練』が行われました。市民スタッフには50名以上の方... -

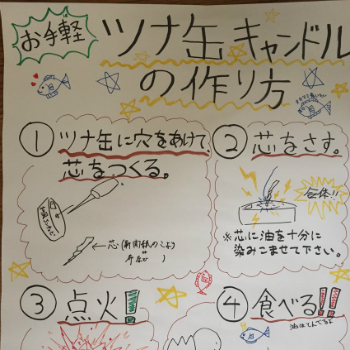

白鴎大学UN-UNI防災講演会2「防災グッズグループワーク」のフォローします

おはようございます。2歳の長男が早起き(朝5時から6時にはだいたい目覚める)なのは、僕が早起きだからなのか。早寝早起きは遺伝なのか生活環境なのか。そんなことを考えながら午前5時から記事を書いている防災教育コンサルタントの宮崎です。 ... -

災害救援ボランティア講座の10年と大学への普及(2015年記事)

※この記事は2015年4月に執筆しました。 サマリー 筆者が東京地区(大学)での災害救援ボランティア講座(主催:災害救援ボランティア推進委員会ほか)の運営に関わってから今年で10年となりました。この10年間、災害救援ボランティア講座を受講し修了する学生... -

被災後のロコモティブシンドローム(運動器症候群)対策と地域防災(2015)

本日は栃木県で国民健康保険団体連合会様主催による防災研修会でした。対象の方々は「健康づくり推進員」という地域の健康増進に貢献されている方々、とのことで通常の防災講話に加えて、少し身体を使ったり頭を使ったりするアクティビティを取り入れなが... -

“近く”の災害ボランティア、”遠く”の災害ボランティア

成蹊大学での災害ボランティア入門講座の冒頭で「あなたにとって災害ボランティアとは、どんなものですか」という、一見すると入門には見合わぬような抽象的な質問をさせていただきました。 質問の回答を白紙にマーカーで書き出し、近くの人と少しだけ話し... -

中央大学特殊講義「Global HealthⅡ」における避難所運営ゲームフォロー

本記事は中央大学総合政策学部特殊講義「Global HealthⅡ」〜災害対策と非常時の対応〜避難所運営ゲームから学ぶマネジメント〜のフォロー記事として受講生向けに作成しました。 まとめ補足 避難所におけるトラブルの多くはルール化によって解決につながっ... -

都立高校の防災講話~命と向き合うために伝えられるメッセージ~

『おかあさんが一生けんめい生んでくれたから、自分の命は本当に大切だと思ったから、災害で命を落とさないように日頃からそなえようと思った(原文のまま)』 これは、都立高校で実施した防災講話の振り返りシートの自由意見にあった生徒の言葉です。ここ... -

NHKラジオ「阪神・淡路大震災から16年〜若者の力で地域をどう守るか」まとめ(2011.1.17)

NHKラジオ1『私も一言!夕方ニュース』出演時のツイートまとめです。twilogからソースを取得し、一部の表現等は分かりやすいように補正しています。 2011年1月17日、東北地方太平洋沖地震・東日本大震災が起きるおよそ2ヶ月前のことでした。 「私も一言...