地域の防災研修や教職員研修、防災教育等でも活用されている教材、避難所運営ゲーム(HUG)について、本稿では実際の学校の図面を使って行う方法についてご紹介します。なお、HUGそのものについての実践事例などは 以下の記事 でご紹介しています。

教材と図面の準備

HUGを学校の図面で行う場合に必要なものをリストアップしつつご紹介します。

HUGカードセット ✕ 班の数分(1班5~7人程度が目安)

HUGのカードセットは 静岡県作業所連絡会・わ のホームページから購入することができます。なお、カードセットには後述する図面のデータも含まれていますが、こちらはテンプレートになります。サイズ感などを参考にしながら、各学校や公民館等の図面を活用することもできます。

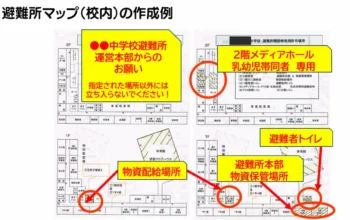

学校の図面(体育館、校舎内、校庭等) ✕ 班の数分

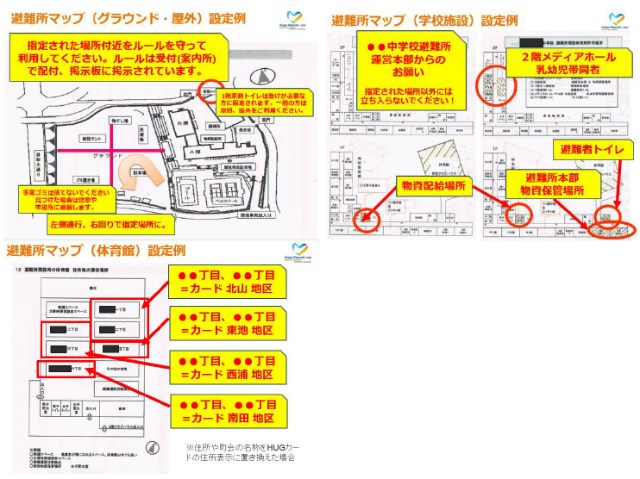

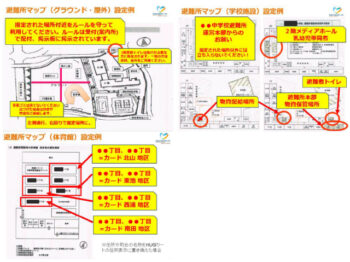

避難所運営に関係する図面を用意します。体育館は必須ですが、校庭や校舎内もあると実践的です。下記に参考例もご紹介していますが、避難所運営マニュアル等で決められているスペース割りや配置などがあれば、できる限り事前に図面に示します。別添資料として参加者に示しておくのも効果的です。

教室・特別教室・広いスペースを示すA4とA3用紙など ✕ 5-10枚ずつ

体育館や校庭以外の施設を開放することを想定して、A4とA3の用紙をそれぞれほど各班に用意しておきます。A4の用紙は一般的な教室や会議室のサイズを、A3の用紙は特別教室や大教室、広めのオープンスペースなどを想定します。こちらもマニュアル等で事前に解放する場所が決まっている場合は、それに合わせて用意しておきます(あらかじめ教室名やスペース名を印刷しておくなど)。

水性ペン、付箋紙、マニュアル等資料一式 ✕ 各班に一式

図面に直接記入できたほうが、作業はしやすいです。水性ペンを何色か用意しておくと作業がしやすいです。付箋紙は教室や体育館のスペース・役割を示しておくのに便利です。役割に応じて色分けしておくのもよいでしょう。

進め方と注意点、事例紹介

学校の図面を使ったHUGの進め方には大きく2つの方法があります。1つが「事前に用意したマニュアルやルールにできる限り従って進めてもらう」方法です。もう1つが「(マニュアルやルールはあっても)あえて自由に考えてもらい、出てきた意見などを参考にする」方法です。どちらが有効というものでもありませんが、実際の運営を考えればできるかぎりマニュアルやルールに従って進めてもらったほうが実践的です。

前者の場合、HUGの実践に際してマニュアルやルールについての事前説明が必要です。マニュアルのすべてを反映させて行うことは難しいので、特に重要になりそうな体育館での配置や、校舎内で使える場所、校庭や各種施設・設備(トイレ等)の使い方などをピックアップして、A4用紙にまとめておきます。

後者の場合、振り返り等でできる限り具体的な意見やアイデア、指摘を出してもらうことがポイントになります。事後の振り返りや意見発表などに十分な時間を割けるよう、タイムテーブルを組むことが必要になります。

そのほかの流れについては、基本的に通常のHUGと同じように進めて問題はありません。

注意点

マニュアルやルールは全員がそれを理解して守ることに意味がありますので、反映される場合は時間が許す限り丁寧に説明してください。反映せずに行う場合でも、現状の想定について参加者に説明することは重要です。

学校の図面を使うことになりますので、施設管理者・学校の管理職や防災担当の先生との調整も十分に行ったうえで実施していただくことがポイントです。

HUGは市民向けの研修として作成されていますので、市民団体や自主防災会などで行うことも多いかと思います。避難所運営は学校の教職員とともに進めることが大切です。

あまり連携がとれていない、という場合は「学校の図面を使って実践的にやってみたい」ということをきっかけとして、連携をはかってみるのもよいかもしれません。ただし、学校側にも事情があります。うまく連携を進めることができなかったとしても、焦らずに関わりを持てるよう、根気強くアプローチしてください。

事例紹介

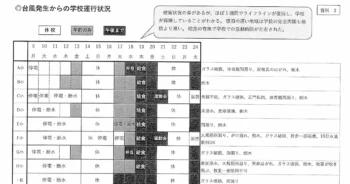

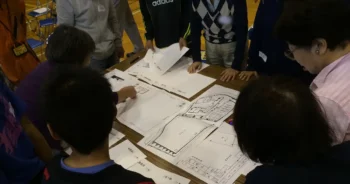

本稿で紹介している図面は実際に中学校で行われたHUGの例です。あらかじめ決めておいた学校のマニュアルに基づいて行われました。カードは公式のカードを用いています。住所の表示が異なりますので、公式カードの居住地表示をマニュアルで示された住所表示に読み替えて進めました。

作業時間としては3時間以上で、参加者の方々にはかなりの長丁場でした。実際の学校の図面を使うことでより具体的なイメージができたという意見が多くありました。

災害時要配慮者やペットのスペースなど、難しい課題のときほど具体的なイメージが求められますので、その点でも有効な方法であったと思います。

まとめ

最初から学校の図面や手作りのカードを使うことは難しいかもしれません。学校で避難所運営マニュアルが策定されていたり、これまでに何度かHUGを実施している、避難所運営訓練も積極的に行っている、といった環境でしたらぜひチャレンジしていただきたいと思います。

具体的な進め方やタイムテーブル、図面や教材の作り方については、ご相談いただければできるかぎり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。