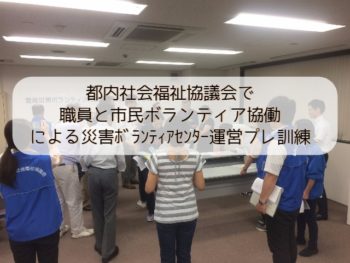

本日は埼玉県内社会福祉協議会さんのご依頼で「災害ボランティアセンター運営訓練」の指導を担当させていただきました。特徴的なのは近接する他市の社会福祉協議会(以下「社協」)職員の方も多数参加されていることです。

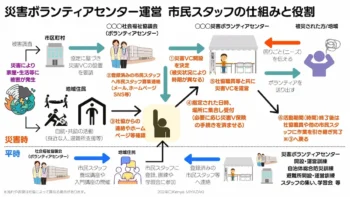

当該市社協さんは県社協の災害ボランティアセンター運営マニュアル手引きに基づいて市社協としてのマニュアルも作成され、ホームページでも公開されています。訓練の流れは概ね以下のとおりです。時間としては4時間ほどかけて行いました。

災害ボランティアセンターについては 以下の記事 や 全国社会福祉協議会 の情報もご参照ください。

訓練の流れ

- 主催者挨拶

- 訓練の流れの説明

- 2グループ編制、移動

- 訓練1回目作戦会議(両チームの役割分担や配置など)

- 訓練1回目(Aチームが運営側、Bチームがボランティア側)

- 休憩、作戦会議

- 訓練2回目(AB交代)

- 訓練終了、ボランティアさんの炊き出しすいとんを食べつつ意見交換

- 会議室に戻り振り返り、まとめ

訓練の様子

こちらは受付の状況です。ボランティア自身が記名し、スタッフがチェックのうえ養生テープに名前を書きます。

ニーズとボランティアをマッチングするための掲示板です。

送り出し班では資機材を模したダンボールや地図を貸し出します。貸出票で管理もしています。

訓練で出てきた課題やポイント

訓練で出てきた課題、ポイントなどを大きく3つ整理しました。

失敗も含めて訓練の成果に

初歩的なポイントや、当たり前にできてなければならないポイントが抜けていたりしました。多くの方が訓練に「慣れている」印象です。災害VC運営訓練は、次に何が起きるかわかっていて、そのために必要なものが揃っていて、その通りにやればスムーズに時間通りに、滞りなく進む訓練だったということです。

失敗しない訓練に慣れることも大切だとは思いますが、現場ではうまくいかない、どんどん変えていかなければならないことも多々あります。ぜひ「失敗ばかり」だけど、それを改善していけるような訓練に慣れていただきたいところです。訓練での失敗や課題こそ、最大の成果だと思います。

受付を単純作業としてではなく、大切な入り口として

ここからは個別の課題です。後半のグループの5人に「受付を通らないでマッチングしに行ってください」とお願いしました。結局、最後までその5人は誰にも気付かれずに活動を終えることができました。受付を単純作業として捉えていると起きてしまう事態です。

ボランティア受付は「災害ボランティアセンターの顔」となり得る場所です。できる限りで構いませんので明るく元気に受け付けていただきたいのはもちろんですが、受付で迷っている人や、受付に並ぶのが嫌で勢いあまって先に進んでしまう人がいないかなど、チェックすべきことがたくさんあります。

「実際、そんな細かくチェックできないのだから仕方がない」というのも事実ですが、今、行っているのは訓練です。訓練でそのような状況であれば、もっと大きな課題(受付外ボランティアによる事件事故など)が発生してもおかしくありません。前項でも記載のとおり、こうした失敗の繰り返しが、いざというときに本当の意味で活きてくるのだと思います。

受付~出発までの流れがあいまいな場面も

全く同じボランティア依頼票が2枚、掲示板に張り出されているという状況がありました。ボランティア依頼票の取り扱いに関するミスです。マニュアルによっては次のような流れになっているところがあると思います。

① ボランティアニーズを電話や口頭で受ける

② ニーズをボランティア依頼票に起票する

③ ボランティア依頼票(の一部等)をコピーする

④ マッチング用掲示板に掲示する・ボランティアリーダーに渡す ・・・

この③で起こるのがこうしたミスです。コピーが効率的かどうかはとりあえず置いておくとして、コピーをした派遣依頼票を誰がどこへ持っていくのか、持っていったことをどうチェックするのか、どう管理するのかを把握していないと、こんな事態が起きます。

====

ニーズ受付班のAさんが依頼票を起票します。

Aさん「●●さんの派遣依頼票コピーしてマッチング班に渡しにいこう」→ 机に依頼票を置いておく

そこにBさんが来ます。

Bさん「あれ、ここに●●さんの派遣依頼票があるぞ。コピーして持っていこう」

コーディネーター「あれ、●●さんの派遣依頼票が2枚あるんですけど???」

=====

極端な例ですが、今回の訓練で実際に起きたわけですから、同じ作業手順を同じ感覚で進めていたら、現場でも同じミスが起こり得ます。

まとめ

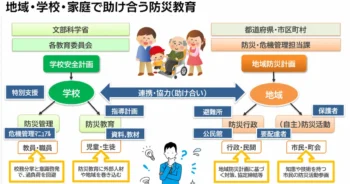

防災教育などでもいつも言っていることですが「できると思っていることと、実際にできることは別」ということです。ぜひこれからの訓練では「できること」の確認ではなく、あえて難しい課題や想定外の事態を積極的に取り入れ「できないこと」の確認ができる訓練にしていただきたいと思います。

ただ、もしかしたら内部の方だけではそうした「しかけ」が難しいかもしれません。そうした時はご相談いただければご協力させていただきます。お気軽にお声がけください。