-

都立公園で防災イベント、参加者が過去最多に|東久留米市

東久留米市にある都立六仙公園で、防災イベント「防災キャラバンin六仙公園」が開催され、親子を中心に過去最多となる700名以上が参加しました。 東久留米市にある都立六仙公園で、防災イベント「防災キャラバンin六仙公園」が開催され、親子を中心に過去... -

【終了】首都圏第110期・立教大学第16回災害救援ボランティア講座(2019年2月23日,3月2日,9日)

☆募集は終了しました。 立教大学ボランティアセンターで第16回目(16年目)となる「災害救援ボランティア講座」が開講されます!全国からどなたでも受講可能で、かつ筆者が担当する最終日、2019年3月9日(土)午後は無料の公開講座となっています。 3日間は難... -

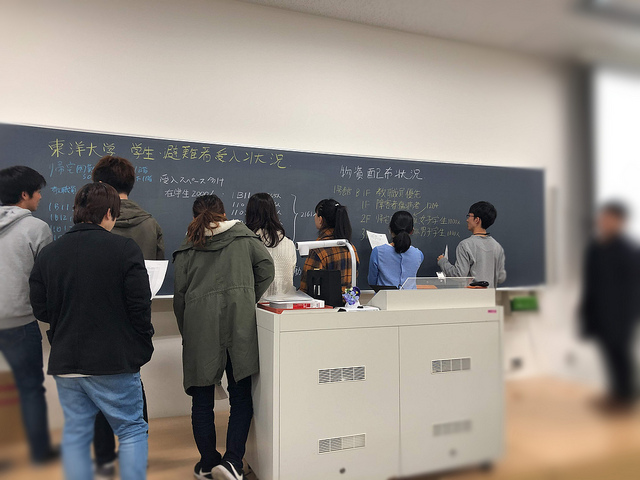

大学と学生の力を帰宅困難者対策へ!大学における宿泊サバイバル体験報告

※2019年1月7日付け東京新聞朝刊社会面で、本訓練の様子が紹介されました。関連リンクなどは下記をご覧ください。 [blogcard url="https://kenyamiyazaki.sakura.ne.jp/myweb/archives/news/180107tokyonp"] 2018年12月1日(土)から2日(日)にかけて、東洋大... -

学生の帰宅困難・滞留を想定した宿泊訓練を実施|東洋大学

東洋大学白山キャンパスで、大学生や教職員が首都直下地震により帰宅困難・滞留する場面を想定した「宿泊サバイバル体験」が行われました。 企画・指導の一部を担当させていただき、レポートをブログで公開しました。 詳しくは下記のブログ記事をご覧くだ... -

災害ボランティア講座で大学での災害初動対応を考える|明治大学

明治大学主催「災害救援ボランティア講座」で『災害時のリーダーシップとチームビルディング』を担当させていただきました。明治大学(駿河台ボランティアセンター)では、2003年に大学が千代田区と防災協定を締結したことをきっかけに、講座を開講してい... -

医療関係者や事務員など専門職の災害時広域派遣支援トレーニング【資料ダウンロード可】

保健・医療関係者や事務員等の方々を対象とした「平成30年度災害時支援協力員研修」が開催され、昨年度に引き続き講義・グループワーク、広域派遣支援シミュレーションを担当させていただきました。本稿では医療従事者・事務員など専門職による災害時広域... -

保健・医療事務等従事者向けの災害時支援協力者研修第2期が開催|千代田区

保健・医療事務等従事者の方々を対象とした災害時支援協力者研修が千代田区で開催され、昨年度に引き続き終日講師を担当させていただきました。 当日の様子については、ブログでご報告しています。お時間があるときに記事をご覧いただければ幸いです。 [bl... -

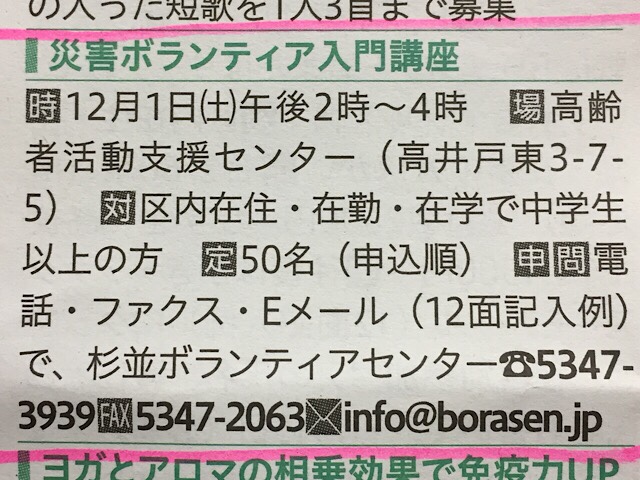

【終了】杉並区災害ボランティア入門講座(12/1土 14時-16時)

※こちらの講座は終了しました。 2018年12月1日(土)、杉並区社会福祉協議会主催の「災害ボランティア入門講座」を担当させていただきます。 時間は14時から16時で、場所は高井戸駅すぐの高井戸地域区民センターです。 詳しくはこちら! http://borasen.jp/?... -

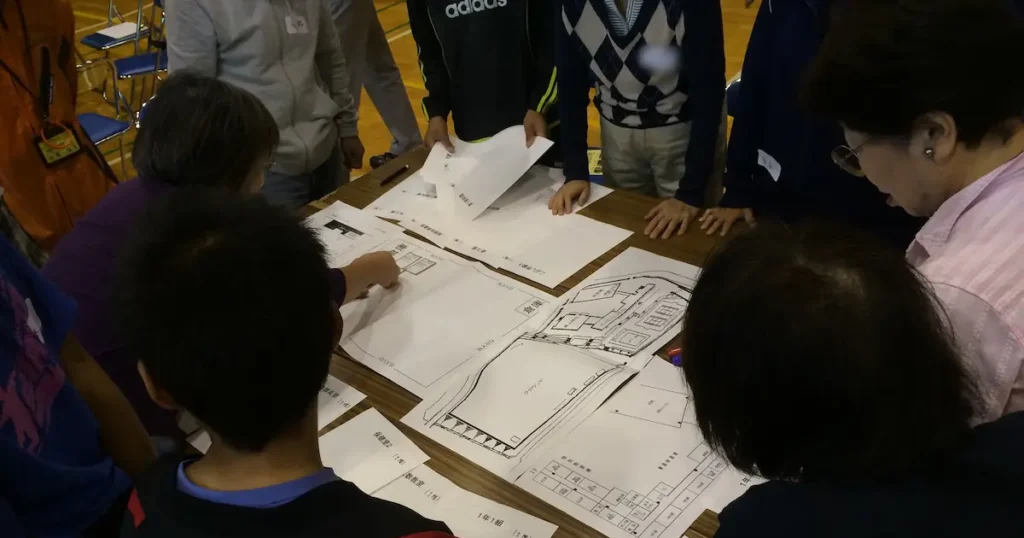

行政・学校・地域が連携した避難所運営図上訓練~HUGの活用~|杉並区

杉並区内の小学校で、避難所運営に関わる区役所職員・学校・地域の方々で構成される「震災救援所本部」訓練が行われ、避難所運営ゲーム(HUG)を用いた図上訓練を担当させていただきました。 これまでの訓練で教室の割り振りなどをある程度整理されており、...